幼児期の生活習慣や学習習慣が、意外と「ずうっと大人になってからも影響する」という研究結果は多々あります

それゆえに幼児期には、良質な学習教材に乗っかって効率よく土台を作っておきたいものです

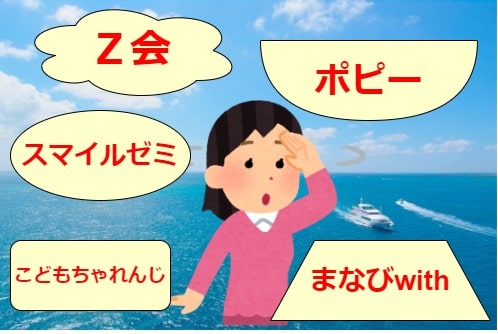

幼児教育は教室に通うものや家庭でできるものが多々あり、どれがよいのか迷います

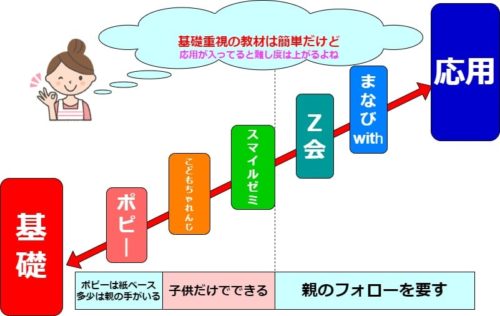

ここでは家庭学習教材、有名4社の特徴、メリット、デメリット、価格を簡単にまとめました

まなびwithの幼児コースが終了したため4社の比較です

最初に結論から・何がいい?

基礎重視の教材

初めて学習する子は基礎重視で、入りやすい

ポピー・こどもちゃれんじ・スマイルゼミがおすすめ

中でもじっとしているのが苦手な子は、こどもちゃれんじがいい

親が忙しい方はスマイルゼミ

基礎+応用力もつける

体験型や応用も取り入れて、しっかり学びたい方は、Z会

各社の共通点

4社には共通点があります

学習する習慣をつけられる

塾に通うより価格が安い

家庭で好きな時間帯にできる

毎月、教材が届く内容は勉強だけでなく生活面も組み込まれている

無料でお試し教材が試せる(広告ハガキはきますが勧誘はありません)

4社とも教材には交通安全、あいさつなどの生活面で身につけたいことも組み入れられ学べるようになっています

教材に沿って学んでいれば、生活面と学習面の両方を会得できるという訳です

Z会幼児コース

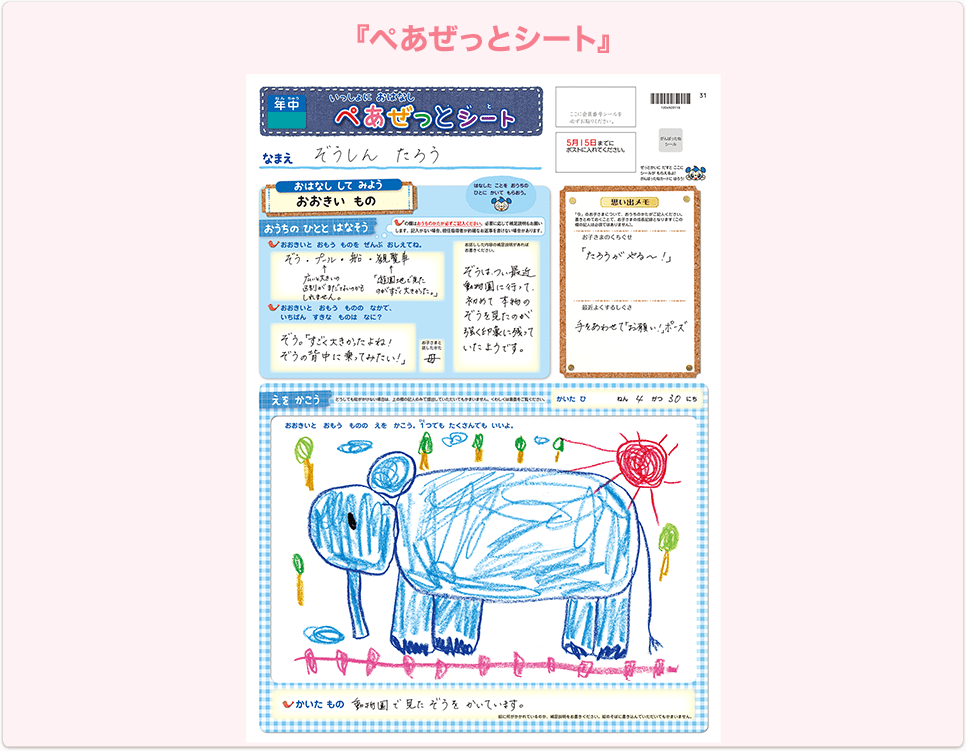

Z会幼児コースのメイン教材は、ドリル+体験学習+課題に対しての絵の提出(年小さんはない)です

Z会の特徴

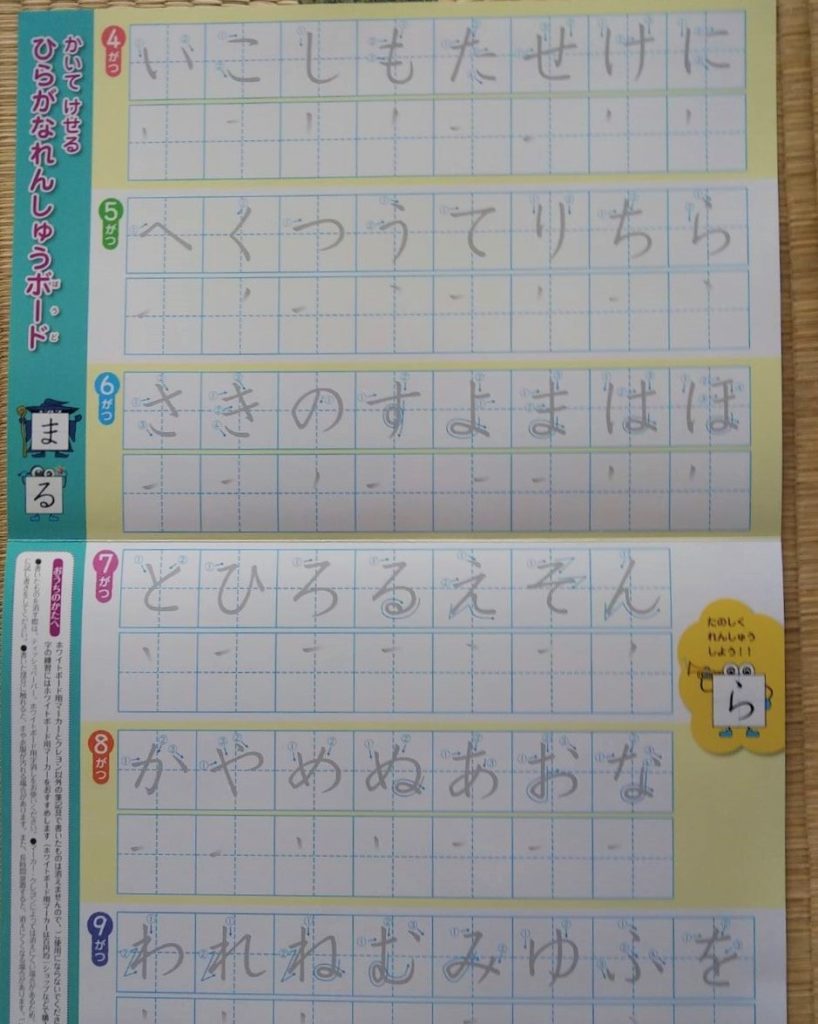

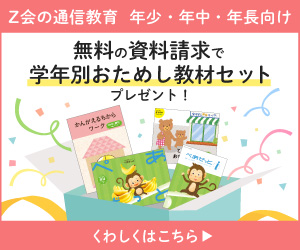

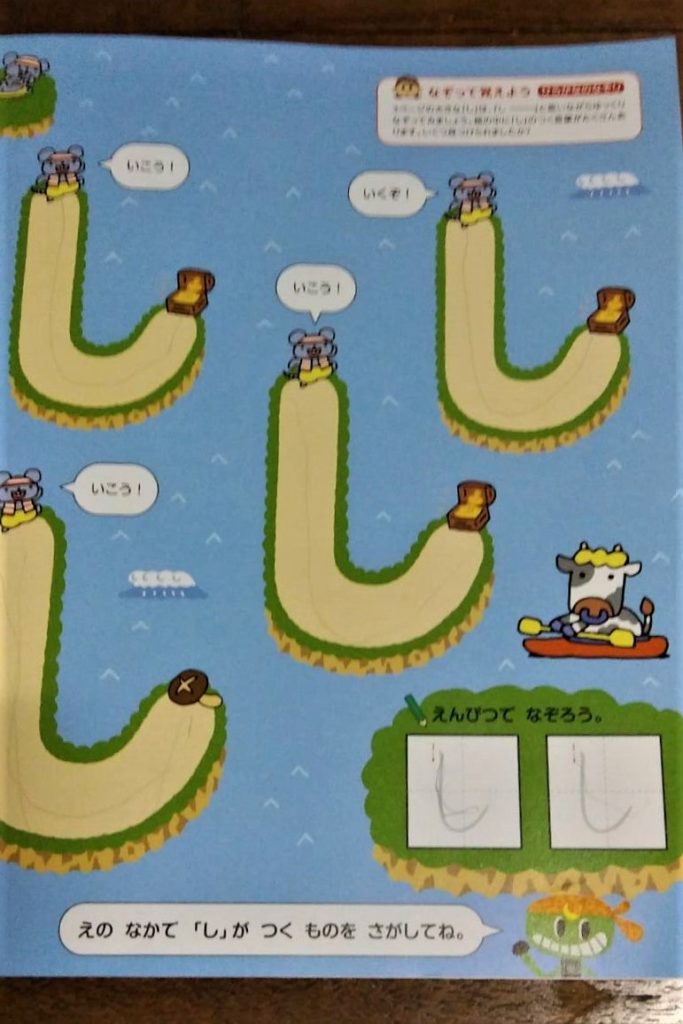

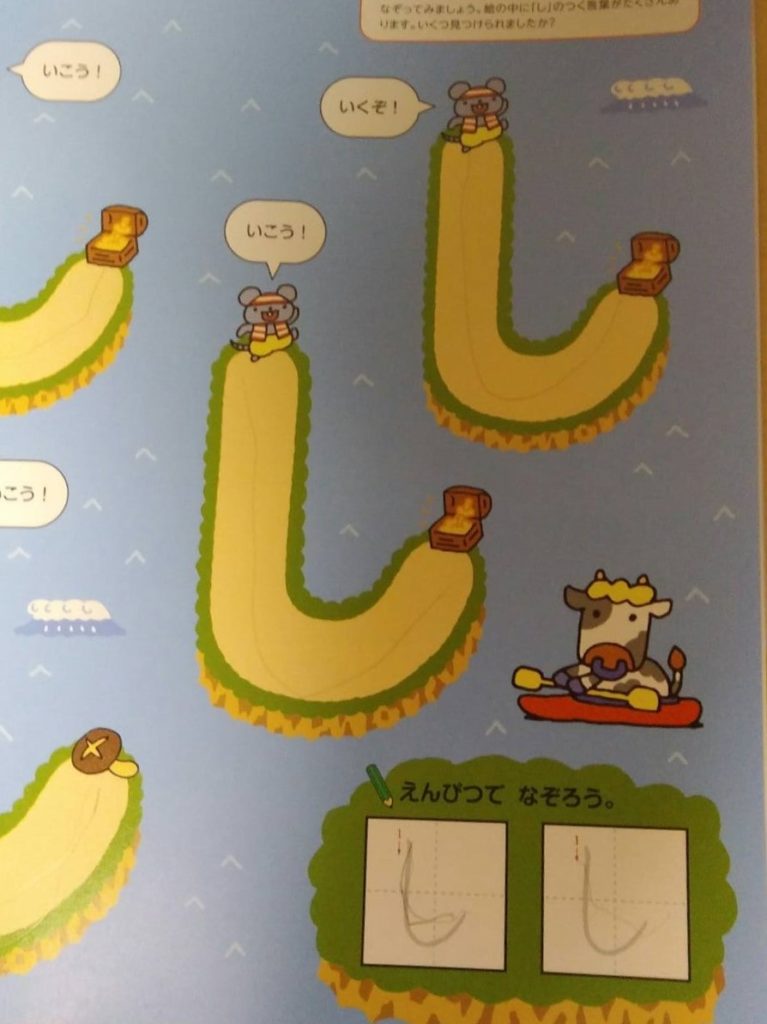

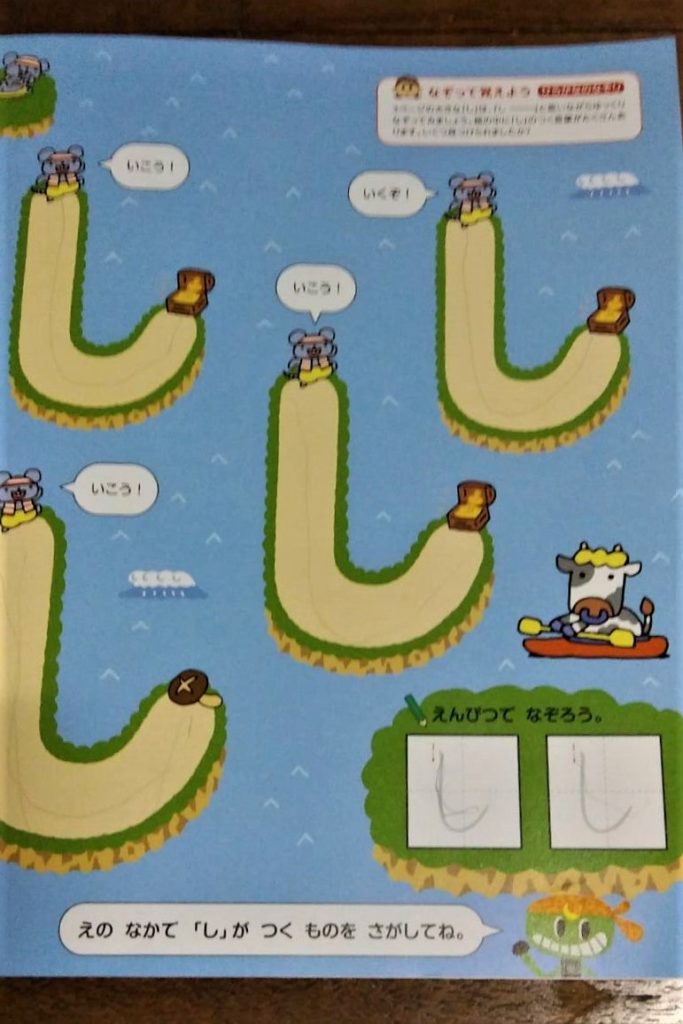

↑Z会年中さんドリル「し・も」ナゾリ練習

Z会の特徴は・・・

考える力がつく

体験型教材で体験ができる

応用問題を取り入れている・・・という3点

メイン教材のドリルと体験型教材は、難しくはありませんが、子供が考えざるを得ないように構成されています

「実体験」では五感をフルに使って遊ぶ中に、考えるきっかけが見つかります

ドリル学習では応用問題も組み込まれていて、自分で出来たという達成感を得られます

考える、体験する、教材をやる上で親とコミニュケーションをとることが必須になる教材内容

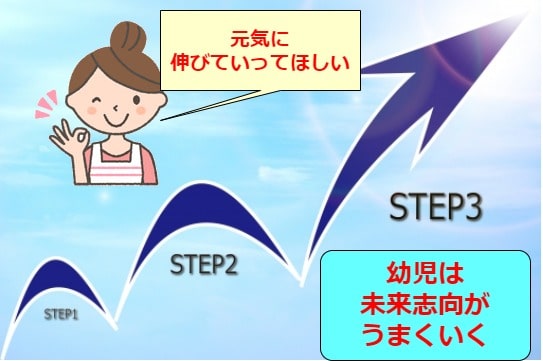

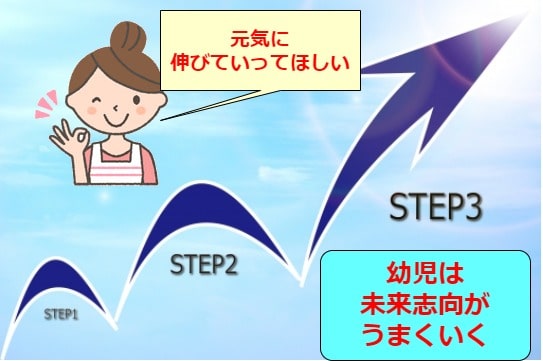

この特徴を一言で表すと「後で伸びていく力をつける」です

予想、抽象的思案が必要になる3年生くらいから伸びていける力を養います

Z会のメリット・デメリット

メリット

考える力がつく

コミニュケーション力が付く(親と多くの会話が必然な教材内容である為)

体験学習で貴重な経験ができる(Z会が一番多く取り入れている)

デメリット

体験型教材は親と一緒にするので親としては手をかけなくてはいけない

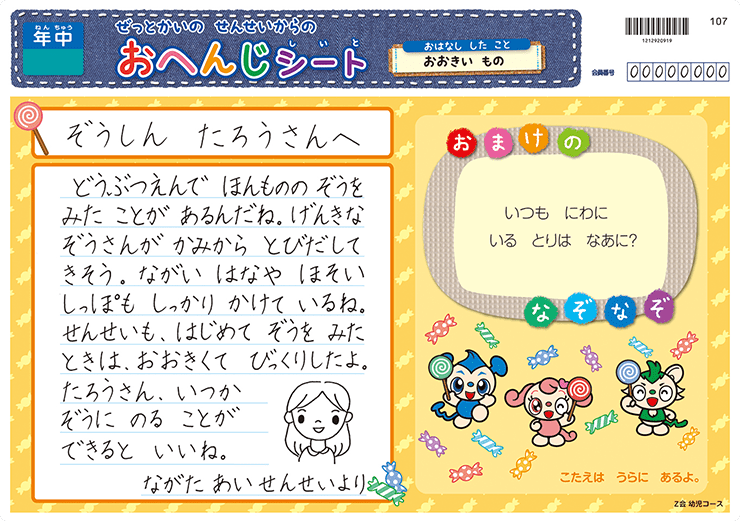

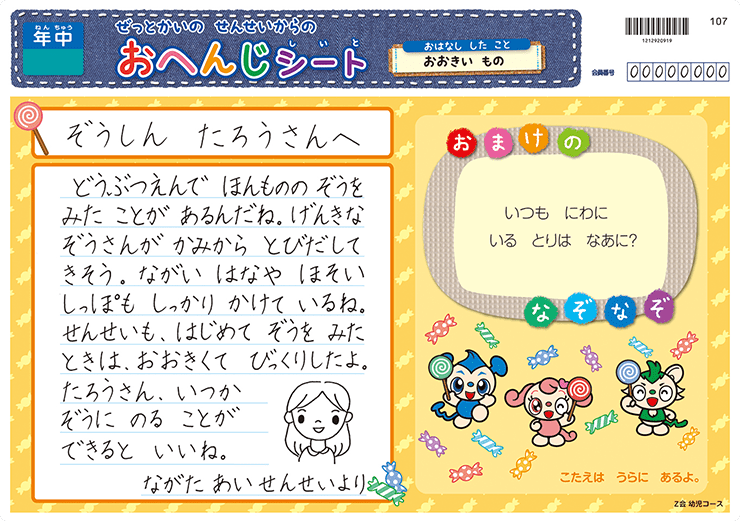

年中さん、年長さんには提出課題がある(絵を書くと返事が返ってくる)

量が多め、内容が難しめなので、勉強嫌いな子には不向き

Z会の体験型教材及び絵を書く提出課題は子供には将来とても役に立つものです

しかしこれが子供にはメリットでもあり、忙しいママやパパにとってはデメリットにもなります

幼児期の体験が将来役に立つということの詳しくは下記の記事をご参考に↓

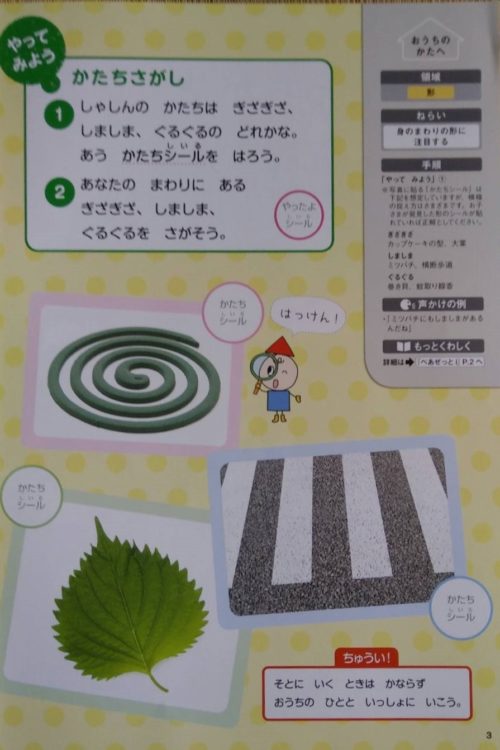

Z会を無料でお試し

無料でお試し資料請求が出来ますので実物をお試ししてください↓

ポピー幼児コース

ポピー幼児コースのメイン教材は、ドリル(わぁくん+ドリるん)です

わぁくんは(思考力)・ドリるんは(文字・数・ことば)を中心としたドリル形式

最初に保護者用に学習の手引きが付いています

ポピーの特徴

ポピーの特徴は・・・

継続しやすい

シールが多い

家庭のしつけを大事にしている

価格が5社中一番安い・・・という4点

ドリルだけで学習量が多くない、基本型なので内容が難しくない点から継続しやすい教材です

保護者用の手引き冊子には「しつけ」について役立つことが書いてあります

5社中でも、この保護者用手引きは「しつけ」ができるいいヒントが満載

ポピーは、学習は基本型、躾に特化している教材です

ポピーのメリット・デメリット

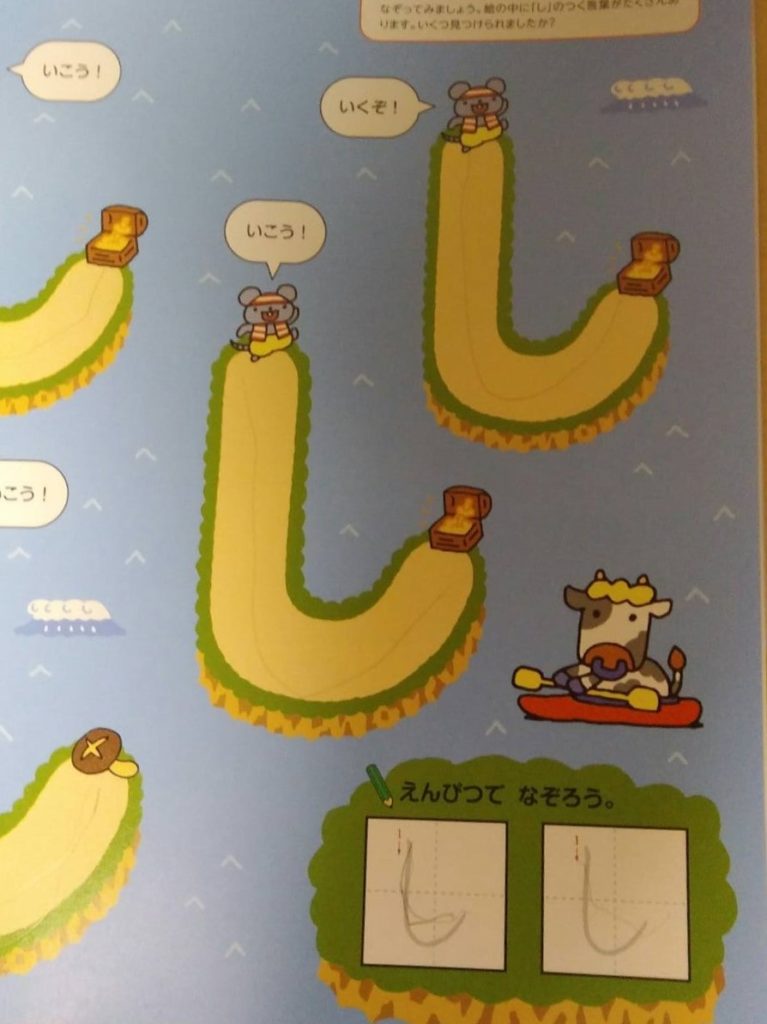

↑ポピー年中さん「し」のなぞり書き

メリット

価格が安い

継続しやすい(シールが多く、難しくないので楽しい)

「しつけ」を重視している

デメリット

基本型なので簡単すぎると思う子もいる

ポピーを無料でお試し

無料でお試し資料請求が出来ますので実物をお試ししてください↓

こどもちゃれんじ幼児コース

絵本とワーク(毎月)、DVD(2ヶ月に1回)、知育玩具エデュトイ(年8回)が届きます

こどもちゃれんじの特徴

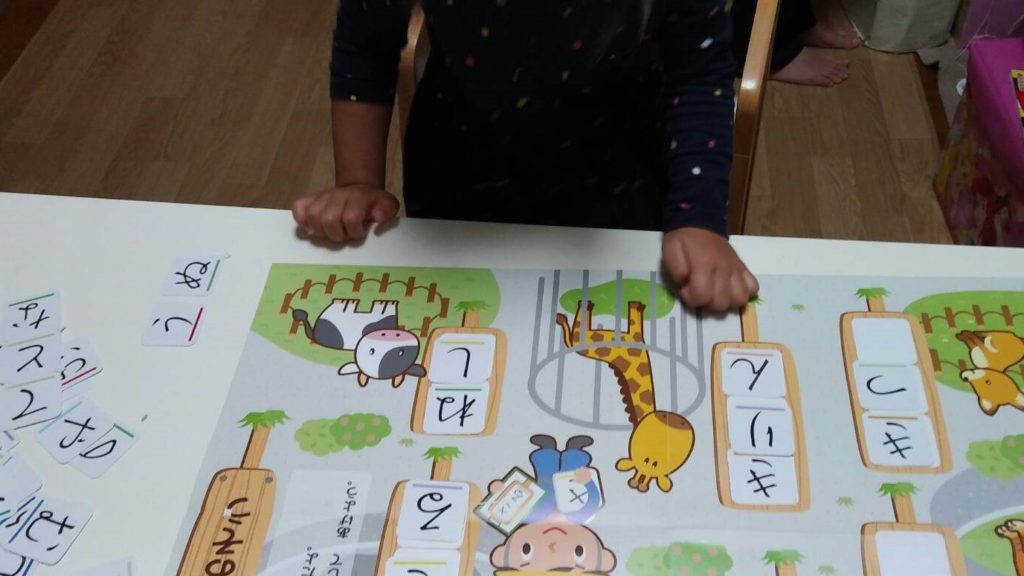

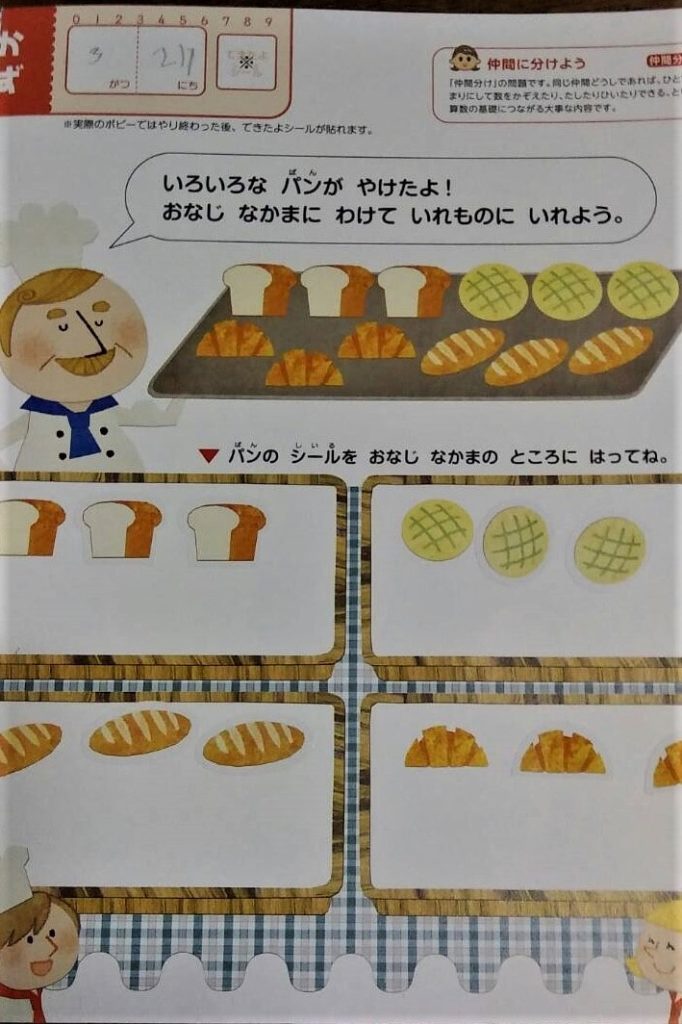

こどもちゃれんじ玩具付録「ひらがななぞりん」↑

こどもちゃれんじの特徴は・・・

DVDの動画でしまじろうと一緒に学ぶ

玩具で遊びながら学ぶ・・・という2点

内容は難しくなくDVDと付録の玩具で楽しく学べるのが特徴です

「しまじろう」というキャラクターと一緒にしつけやマナー、礼儀作法なども学べます

こどもちゃれんじはハイレベルな教育を目指すのには向いていません

しかし楽しく学ぶ・・・には向いています

しまじろうのぬいぐるみやおもちゃ、パズルなど毎回教材と一緒に届く付録がとても魅力的で子供には人気があります

こどもちゃれんじのメリット・デメリット

メリット

DVDとエデュトイは子供に大人気

子供だけで楽しく学べる

デメリット

エデュトイが溜まって部屋の整理できない

DVDが賑やかで静かに落ち着いては勉強できない

こどもちゃれんじを無料でお試し

無料でお試し資料請求が出来ますので実物をお試ししてください↓

(お試し教材を取り寄せる場合、無料資料請求画面がわかりにくい・・・です

サイトのず~っと下の方の「無料体験・資料のお申し込み」から入ってください)

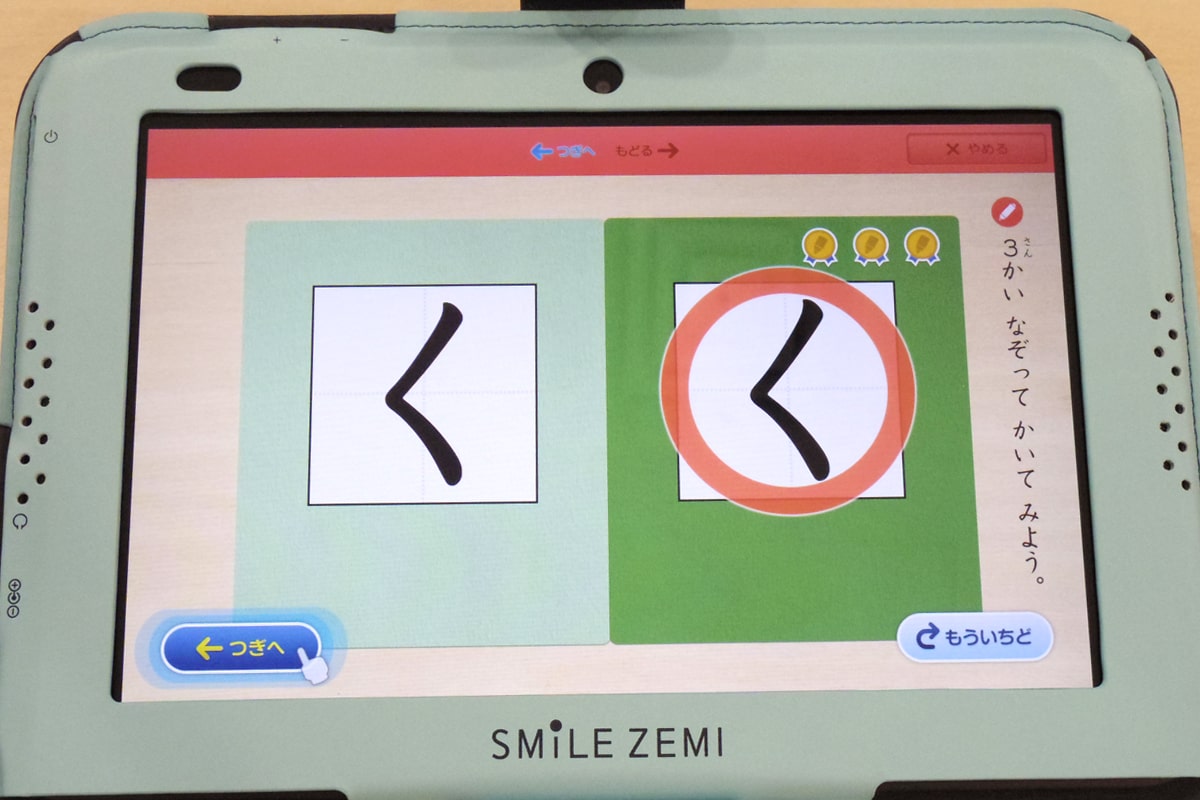

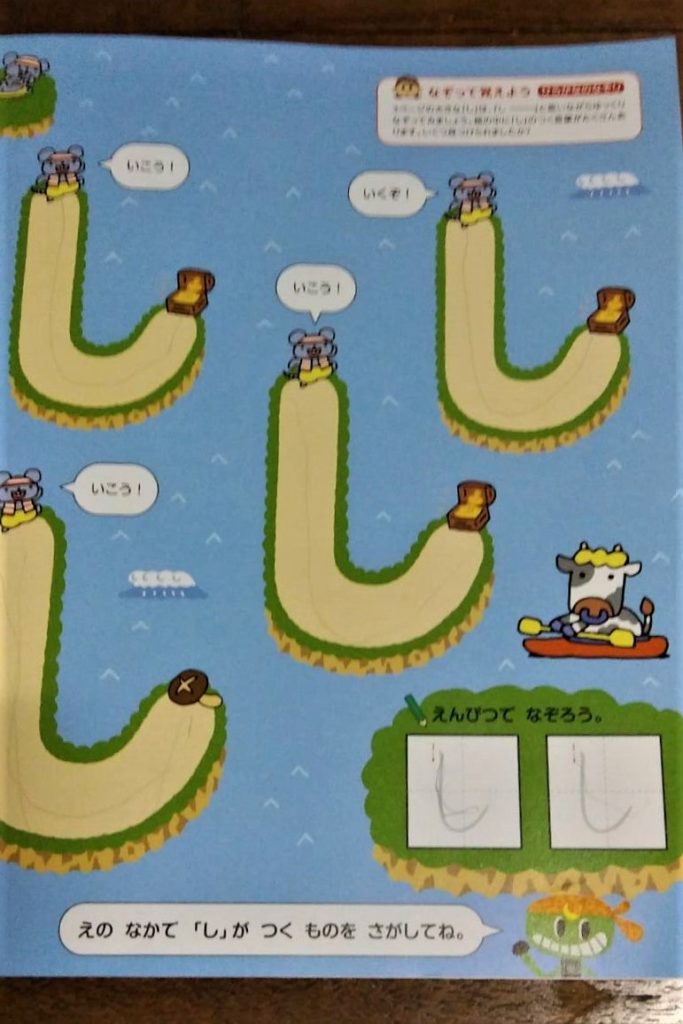

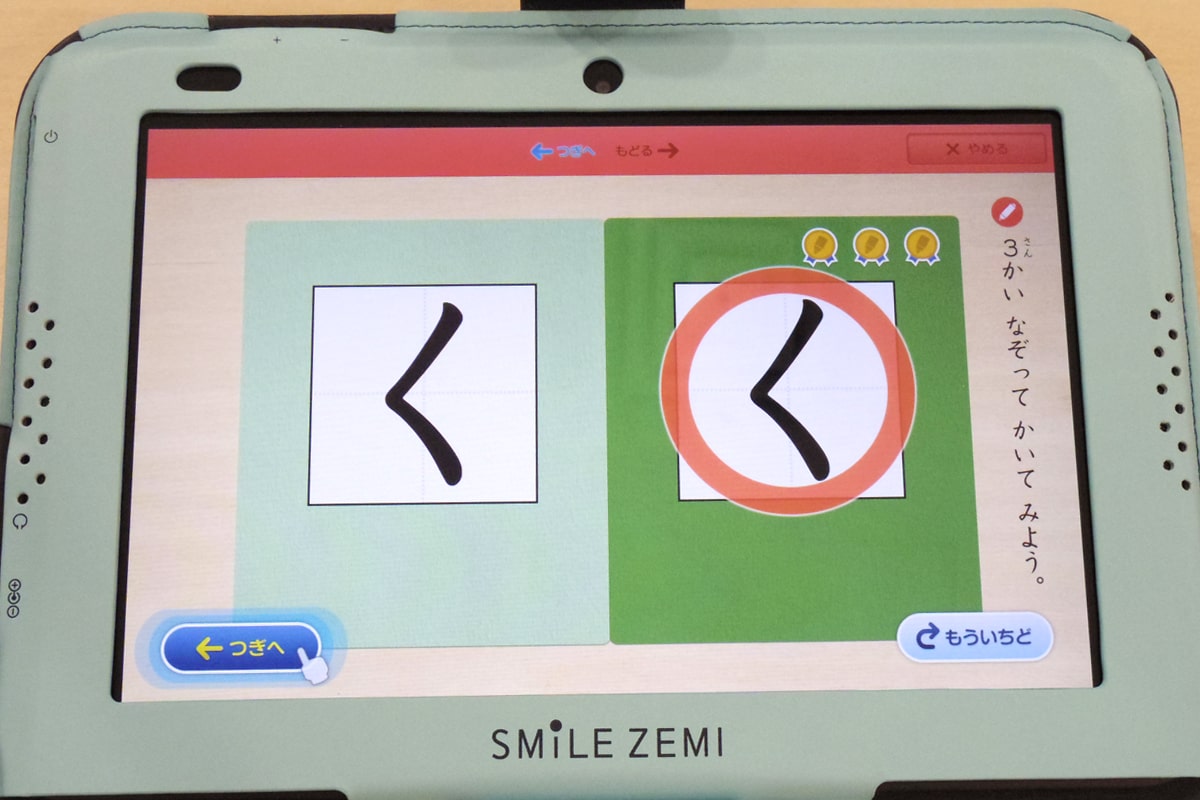

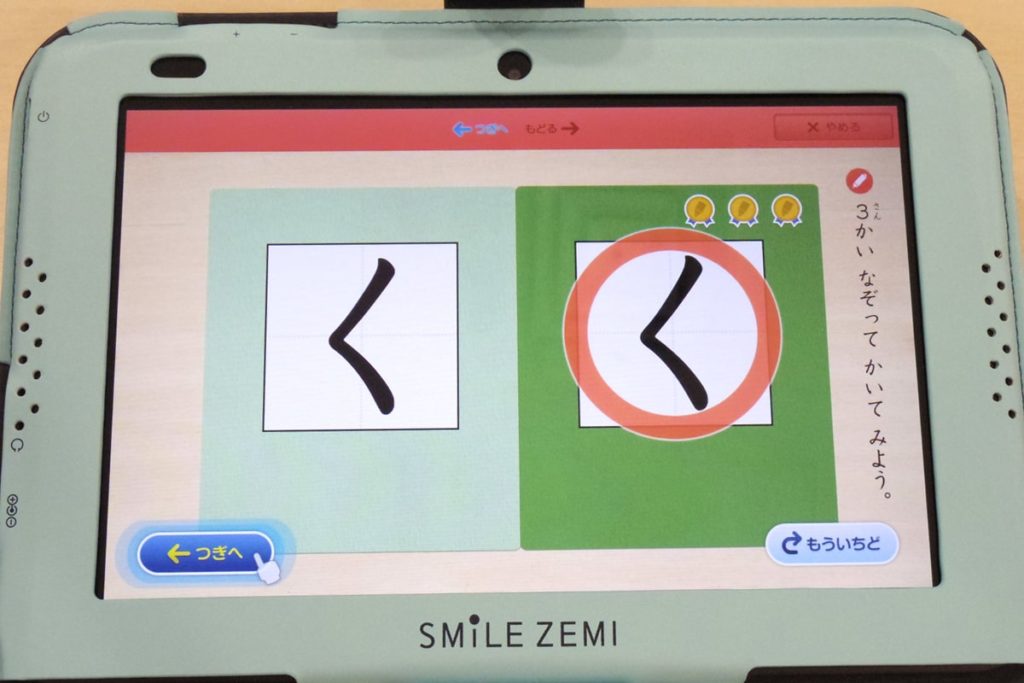

スマイルゼミ幼児コース

スマイルゼミ年中さん↑

タブレットで学習するので、毎月ひらがなや数やことばの学習が配信されます

幼児コースは年少さんはなく、年中さんと年長さんが対象です

最初にタブレットの購入が必要

スマイルゼミの特徴

↑スマイルゼミ幼児コースの出来たを確認

スマイルゼミの特徴は・・・Z会は資料請求しても迷惑勧誘されない

特徴はネットで配信される教材であること

子供だけに任せられるという点です

レベル(難易度)は基礎学習が中心で、国語や算数、英語の土台づくりが出来ます

スマイルゼミのメリット・デメリット

メリット

子供だけで学べる

付録やドリルなどの教材が貯まらないので部屋がスッキリ

デメリット

タブレット(39,800円)を購入しなくてはいけない

9,980円でタブレット購入したい場合は12か月継続が必要

専用タブレットは小学校になっても使え、Webサイトを見たり、アプリをインストールしたりできないようになっているので安心

※タブレットの修理交換の保障として「あんしんサポート」に加入する場合は、別途年3,600円(ひと月300円)かかります

スマイルゼミをする場合は1年間は続ける?・・・と最初に子供に聞いておきましょう

スマイルゼミを無料でお試し

無料でお試し資料請求が出来ますので実物をお試ししてください↓

4社の価格比較

4社の価格を毎月支払いの場合で比較しました

4社の価格表/1ヶ月(税込)(毎月払いの場合)

| 教材名 |

年少 |

年中 |

年長 |

| Z会 |

2,200円 |

2,640円 |

2,860円 |

| ポピー |

980円 |

1,100円 |

1,100円 |

| こどもちゃれんじ |

2,379円 |

2,980円 |

2,980円 |

| スマイルゼミ |

なし |

3,960円 |

3,960円 |

それぞれは、価格が安くなる(6ヶ月・12ヶ月一括払い)もあります

ポピーは2・3歳コースもあり価格は980円(税込)です

スマイルゼミは年少さんはありません

価格で一番安いのはポピー(価格のわりに内容が充実しているので根強い人気があります)

価格で1番高額なのは タブレットのスマイルゼミです

スマイルゼミのタブレットは別料金で12か月継続の場合、本体価格39,800円のところが9,980円になります

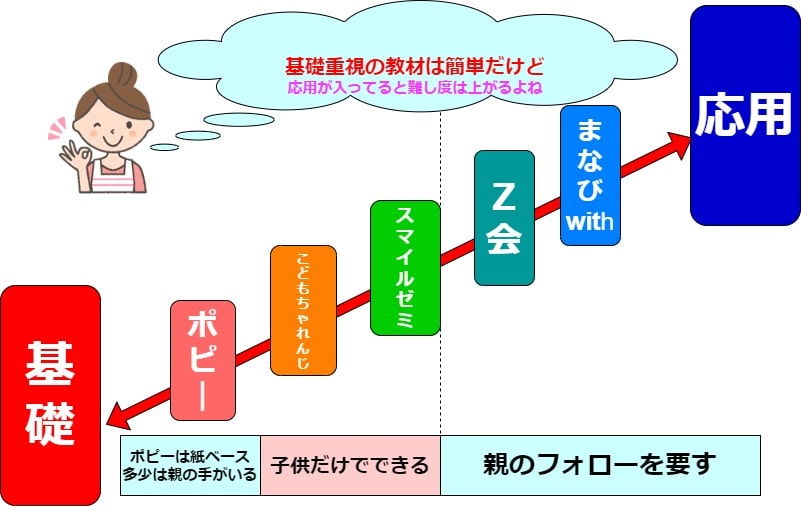

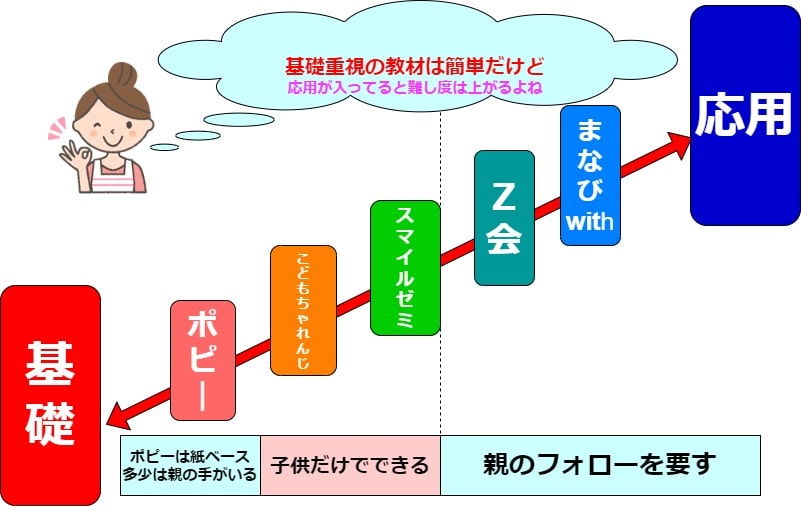

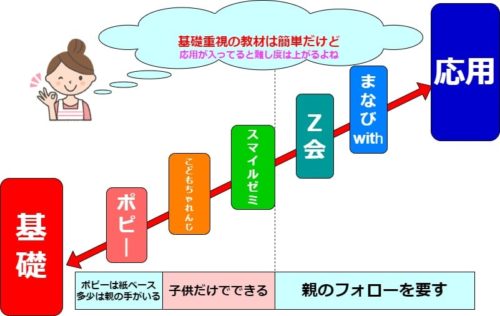

難易度の比較

その子にとって難しいか、簡単すぎるかは継続する上で重要な要素です

今まで見てきた様に、幼児教材には基礎を重視しているものと応用問題も取り入れているものとがあります

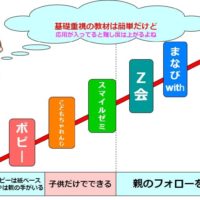

難易度順に並べた、下の図を見て頂ければ解りやすいと思います↓

各通信教育難易度

向かって左から右に行くほど、難しい(応用力を養う)教材です

基礎を重視しているものより応用問題を入れている教材の方が必然的に難易度は増します

応用は、まず基礎を押さえておくことが前提ですので当然といえば当然です

初めてお勉強を始める子、お勉強に興味を示さない子は・・・

最初はポピー(シールがたくさんある)やこどもちゃれんじ(興味を引くDVD仕立てとおもちゃの付録)から始める方が無難です

基礎を重視しているのはポピー、こどもちゃれんじ、スマイルゼミです

応用問題も取り入れ学習色が強いのはZ会です

(ちなみに、まなびwithの幼児コースは終了しました)

具体的にどんな子にどんな教材がいいのか?

それぞれ子供により個性が違いますから、当然合う教材もその子により違いが出てきます

Z会がおすすめ

応用する事や考えることを習慣づけておきたい

親がある程度子供のお勉強に付き合える方

ポピーがおすすめ

初めてお勉強を始める子

価格をなるべくなら抑えておきたい方

こどもちゃれんじがおすすめ

じっとしているのが苦手な子

お勉強に興味を示さない子

スマイルゼミがおすすめ

親が忙しく子供のお勉強に手がかけられない

タブレットでお勉強をやりたい子

まとめ

幼児教育は、後後のためにボチボチでもやっておく方がいいと感じています

うちの子も年少さんからZ会をのんびりですが1年続けています

図鑑を活用する事を知り最近、取り入れています

外で見た花や虫を図鑑で子供とチエックしていたら、最近は子供が1人でも見るようになりました

習慣ってすごいものですね!ビックリ

どの教材を選んだ場合でも、続けること、押しつけではなく子供が楽しく出来ることが一番です

継続できるように子供の個性にあったものを選んで、まずはお試ししてみられることをおすすめします

幼児から高校生まで。Z会の資料請求受付中!

家庭学習教材【月刊ポピー】→今なら無料見本プレゼント!

【こどもちゃれんじ】

(お試し教材を取り寄せる場合、無料資料請求画面がわかりにくい・・・です

サイトのず~っと下の方の「無料体験・資料のお申し込み」から入ってください)

◆スマイルゼミ◆タブレットで学ぶ通信教育 【幼児コース】

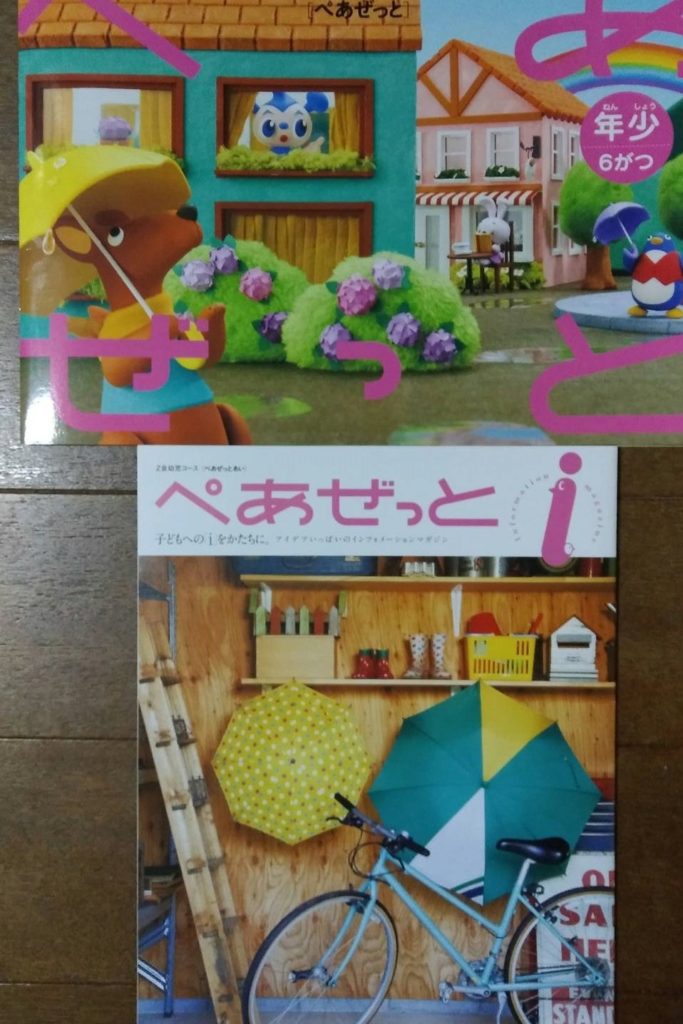

Z会の幼児コースのメイン学習教材に「ぺあぜっと」という実体験をするものがあります

親も一緒に遊びながらの学習ですが、親もお付き合いしなくては実質できないものです

面倒だ!と思われる方もおられますが・・・ちょっと待って!

幼児期の実体験こそが年月を経て役に立つのです

今は面倒でも、やっておくと小学3~4年生くらいからがものをいいます

勉強につまずく子が増える「9歳の壁」と言われているものも難なく乗り越えられる

幼児期に実体験を積むことの大切さと

Z会の体験型教材「ぺあぜっと」はどんなものか?レビュー

幼児の教育こそが重要

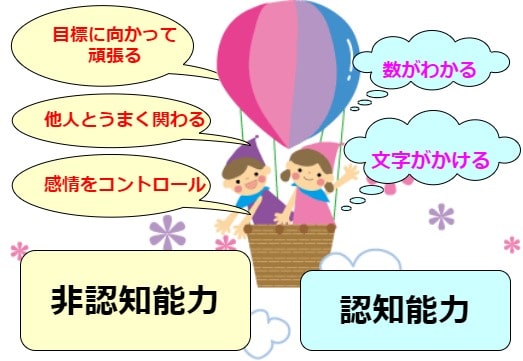

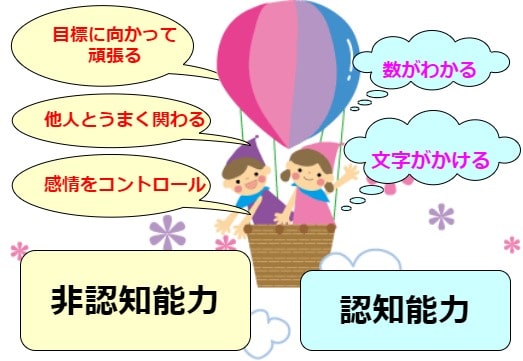

幼児期の教育が大事なことは世界的に認知されていることです

幼児期に適切な教育をしておくと「認知的能力」+「非認知的能力」が上がる

そして、その2つの能力は大人になってからも大きく影響するという事

大人になってまで影響するとなると親としては気になるところです

子育て中の方ならば、一応は頭に入れておいたほうがいい情報です

♥「認知的能力」とは、数がわかる、字が書けるなど、IQで測れる力

♥「非認知的能力」とはIQで測れない部分の「目標に向かって頑張る力」「他の人とうまく関わる力」「感情をコントロールする力」

その両方が幼児期にこそ、効率よく身につけられるという事です

シカゴ大学のジェームズ・ヘックマン教授(ノーベル経済学賞の受賞者)は幼児教育は少額の教育費で高い効果を得られる・・・と

「就学後の教育の効率性を決めるのは、就学前の教育にある」とする論文を、科学雑誌『Science』に発表しています

その内容はというと

適切な幼児教育はIQや非認知能力が上がり、社会に出てからも高い効果が得られるというもの

確かに大きくなってから塾に通うよりも幼児期の教育費の方が安くつきます

また幼児期の方が素直ですから教育はしやすいですね

子供が大きくなってからでは、自身の中にストンとは入りにくくなります

効率が良いのはやはり子供が小さいうちに・・・やることです

幼児期の適切な教育は何?

幼児期の適切な教育は何か?というと「考える力を付ける」「体験を積む」ことです

この2つに気をつけると「認知的能力」+「非認知的能力」が上がるという事

幼児から低学年の子供はたくさん遊ばせることが良いことと言われているのはなぜでしょう

遊びはたくさんの体験が出来る上に、工夫したり考えることが必然だからです

小学校低学年までの子どもは、自分が見たことや体験したことが“考えるベース”となる

自分の知っていることや経験したこと以外のことを問われてもなかなか答えることができないそうです

・・・ということはやっぱり小さい子供には経験をさせておくことが大切なんです

遊びの中で、いろんな経験を重ねることで、その後に学習する抽象的な事柄が理解できる土台ができ上がってきます

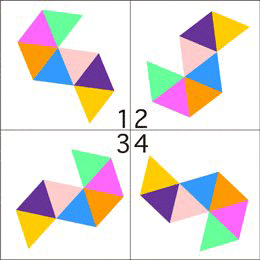

図形が得意な子は生まれつきなの?

図形が得意な子は生まれつきかと思っていましたがそうではないようです

幼少期に折り紙や積み木などでたくさん遊んで身体感覚を身につけてきたから図形が理解ができる

逆にいえば幼少期にそういう遊びをしてこなかった子は、図形分野が苦手になるという事なんですね

同じことはすべての教科にも共通すること

幼児期に絵本を読み聞かされてきた子は国語が好きになります

幼少期から虫や植物などに親しんできた子は、生物が得意になります

「あの時見たもの、触れたもの」と理解を深めることができます

学びの成果はすぐに目には見えなくても、幼児期の実体験がとても大事なのです

「9歳の壁」

「9歳の壁」って聞いたことがありますがなんのことなのでしょうか?

NHKクローズアップ現代より「9歳の壁」

番組によると、9~10歳で小学校の勉強についていけなくなる子どもが急激に増えるそうです

原因のひとつとして、子どもの「考える力」が育っていないことが挙げられました

暗記とスピード重視の反復学習ばかりやらせてきたこと

日常生活における親とのコミュニケーションが不足していたこと

「早く寝なさい」「早く勉強しなさい」など一方的に指示を受けるばかりの状況があったこと

などの生活を続けてきた子は「考える力」が育っていない

抽象的な問題が出てくる小学3年生くらいから「勉強についていけない」ということになるわけです

小学校低学年で習うのは、1年生で足し算、引き算、2年生でかけ算の九九という算数の土台部分

しかし3年生になると割り算、そして分数という概念が登場し、4年生になると小数点が出てきて、一気に複雑になってきます

目で見たらすぐわかる内容から抽象的な内容に変わって来るのです

まだ抽象的な思考になじめない子が、「わからない」「難しい」と立ち往生してしまう「9歳の壁」

今までのように丸暗記したり、お手本通りやっていれば良かったものが、反射的に反応するカリキュラムに変わってくる

つまりは思考力が求められます

目の前にないものを、頭の中でイメージできなければなりません

3年生でイメージができるのは実物を見たり、触ったりしてきた経験のある子という訳です

Z会幼児の実体験学習

上記の理由によりZ会幼児コースはわざわざ実体験学習をメインにしてしているんです

Z会の体験学習は親と子供が一緒に体験をしようと言うもの・・・

毎月のテーマ(春・夏・のはら・音など)が設けられていてそのテーマに沿った体験をするものです

それとは別に「ことば」「数・形・論理」「生活・自立」といった実体験ページもあります

体験学習の冊子は25ページあり、毎月、テーマに沿ったものを見る、触る体験+料理や工作をします

Z会は体験学習があるので面倒?

体験学習は親子でするものなので、面倒、手がかかるのでイヤだと思われる方もおられます

しかし体験学習は子供にとっては楽しく面白いものです

なぜなら、新しいことや物に触れられ、知らなかったことを発見できるからです

それに親と一緒に遊べるのですから子供は楽しいのです

効果的な体験学習は楽しくやろう

せっかく時間をとって子供と遊ぶのですから楽しくやってあげましょう

体験学習で具体的に気をつけたい事は何?・・・

「まず~をして!」「違うでしょ次はこうするんでしょ!」などと

子供の意欲を奪うようなことはやめましょうとZ会の冊子に書いてあります

主役は子供なのですから、親が先回りをして教えてしまうと子供は「考える」暇もありません

子供が考えてすることをじっと見守ってあげてください

子供が体験して失敗して自分で気付いていくまで待ちましょう

材料を揃えるなど準備をすることからが体験です

子供にも準備から、できることは入ってもらい体験させてあげてくださいと・・・

料理に挑戦するならうちの場合、買い物も一緒に連れて行き、一緒に選んでいます

賞味期限や価格や、新鮮さについても一緒に思案できて良いと思っています

体験学習のメリットは何?

親子で工作をしたり、観察したり、遊ぶと会話が増えます

日頃は忙しいパパと、休日に一緒にやるというのも良いことです

体験学習で使う材料は工作にしても、キットではありません

ペットボトルだったり、トイレットペーパーの芯だったりする訳です

ゼロからものを作るので、当然うまく出来ないこともあります

でも失敗も経験ですね、まず失敗しないと成功もできません

失敗すると子供なりに失敗理由を考えます

そんな時、親は失敗したけれど、頑張ったことを褒めてあげて次につなげておきましょう

Z会体験学習の例

↓画像クリックでZ会へジャンプ

Z会幼児コースの実体験の具体例を2つご紹介

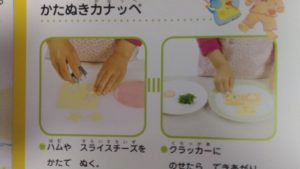

例その1(料理)

↑Z会年中さん実体験フルーツポンチを作ろう

料理を作ります(子供は達成感を味わえる)

美味しく食べるために必要なことは2つ

味と安全に気をつける事

年中さんにはエプロンやまな板が付いてきます

料理に取り掛かる前の手洗いはきちんと行い、洗ったあとに髪の毛などを触らないことも教える

いきなり子供に任せるわけにもいきません

まずは親がやってみてお手本を見せる

次に子供がやるときは、子供が作業に集中できるように、危険な事以外は声をかけないように・・・

子供が言い出さない限りは手を出さないようにとZ会「保護者用の冊子ペアZi」に書かれていました

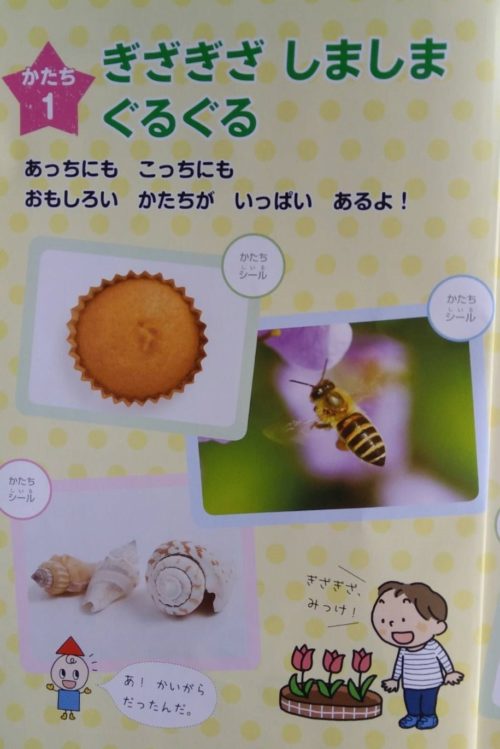

例その2(形)

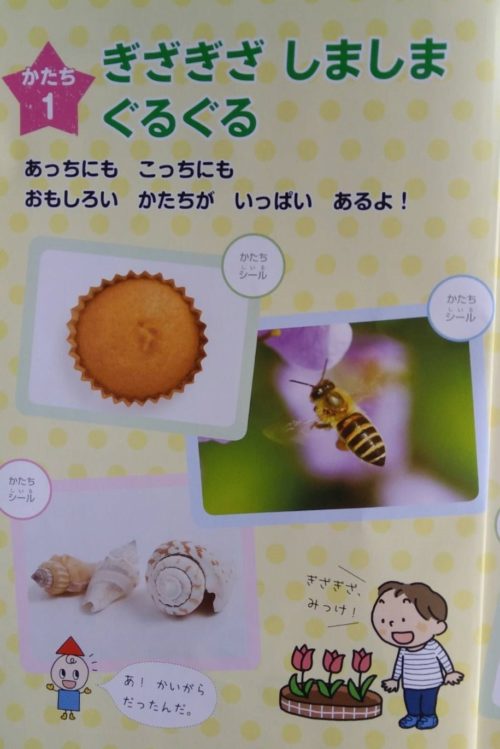

↑Z会年中さん実体験「ぎざぎざシマシマぐるぐる」を見る

ぎざぎざ、しましま、ぐるぐる・・・面白い形をしたものを探す、見る、触る体験です

うちの子は、ミツバチのお腹が「しましま」であることを知ったことは新しい発見だったようです

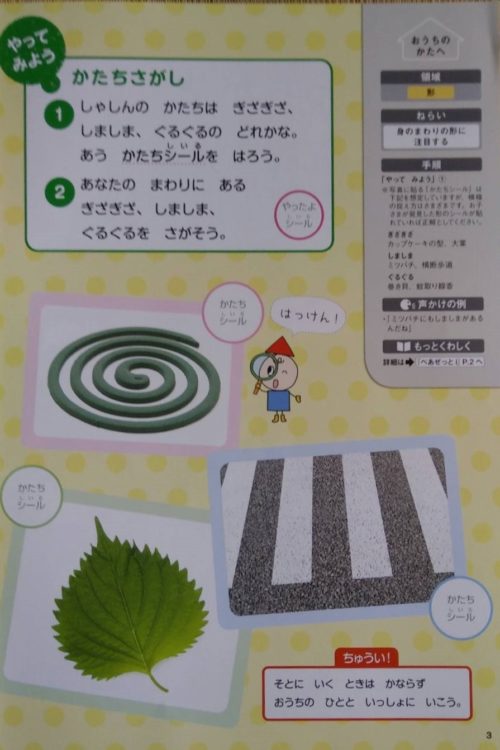

↑Z会年中さん実体験「しましまは道路にもある」

外に出たとき横断歩道をみて「しましま」だねぇ、本と同じ・・・と私に言っていました

保護者用の冊子「ペアゼットi」に「他にもしましまの虫や動物いるかな?」と図鑑を一緒に見てみる

のも良いとありました・・・ので早速実行、シマウマや虎の写真が図鑑にありました

このように実体験と言ってもそう手がかかるものでもありません

手がかかるとしたら工作のページと料理のページくらいでしょう

多少は手もかけておかないと、子供が大きくなった時のために・・・です

Z会実体験学習をする際のQ&A

Z会実体験をする時に参考になるQ&Aがあります

A無理強いをしない

何をするのか?どんなことが起きるのか?子供が理解しないと準備をする気持ちになれない

最初のうちは親が準備をしつつ「折り紙を持ってこようか」などと声をかけながら準備する

Aやってみたいページをやる

親が時間が取りにくいときは、時間のあるときにやってみたいページを選んでする

うちも全部のページをできない場合がよくあります

全部しなくてはいけないと思うと負担になるので、出来る時にできるページだけをやっています

A全部に取り組まなくて大丈夫

幼児期はやりたいと思ったことに取り組んだとき「自分で考える力」を身につけられる

興味のないことを無理にやらせることはかえってマイナス

「いつか、やりたくなったらやろうね」と声をかけるに留めておく

Aショックなのは子供なので失敗から立ち直るような言葉がけをする

最初に包丁を使う前は何が危ないかをレクチャーしておく事

しかし気をつけていても怪我をすることもありますね

子供が怪我をしたときは親は「ダメね」「だから言ったでしょ」なんてことは禁物

「絆創膏を貼ろうね」と冷静に応じましょう

体験学習をやっていて困ったときのQ&Aのうち、役立ちそうなものをひろい挙げました

まとめ

↓クリックでZ会へジャンプ(無料でお試し資料請求も出来ます)

幼児から高校生まで。Z会の資料請求受付中!

家庭学習教材でバッチリ体験学習をいれているのはZ会です

幼児期に体験を積ませておくと大人になって生きてくることは周りの友達を見ていても感じていることでした

幼児期に体験学習をしていた友達は・・・?

私の知り合いのお母さんは幼少期に少しの面積ですが花壇を友達に与えて好きな花を育てさせていました

大人になった今でも、そうして育った友達は工夫して考える力があるのです

学歴は普通ですが、何処に就職しても上に上がっていくのはなぜ?

職場で考える、工夫する幼少期からの能力を発揮しているからです

幼少期に「考える力」「経験を積める」Z会の体験型学習はぜひ取り入れておきたい分野です

親も一緒に楽しみながら、時間のあるときにやらせてあげたい実体験です

↓画像クリックでZ会へジャンプ

Z会と他社の難易度や特徴をドリル形式ひらがな学習の教材で考察した記事もご参考に

子供さんの個性にあった教材で良質な幼児教育をすることが一番です↓

価格

Z会幼児の毎月掛かる費用は以下の通りです

幼児コース毎月払いの場合(消費税は10%)2020年4月より↓

| 年齢 |

Z会価格 |

| 年少 |

2,200円 |

| 年中 |

2,640円 |

| 年長 |

2,860円 |

Z会幼児コースを年少さんからやり始め、はや1年経ちました

Z会をやっていて思うことは何なのか?誠の感想をぶっちゃけ・・・

有名大学の合格者にZ会をやっていた子が多い・・・という事実から

Z会は難しいイメージがあります

それはイメージだけなのでしょうか? やっぱり難しいんでしょうか?

Z会のメイン教材はドリル形式と実際に体験する形式のものとの2種類があります

ドリルは要るとしても、面倒な実体験学習は必要なのでしょうか?レビュー

Z会が幼児期に目指すこと

Z会が幼児期に目指しているのは「学びは楽しいと思うこと」

「大きくなってから伸びていく種をまき芽を育てる」ことです

幼児期は人間の基礎が出来るたいへん大事な時期です

そんな大事な時期にZ会で養える力があります・・・それは?

「自分で考える」「実体験を積む」「工夫して発展させる」「コミニュケーション力」の4点

幼児期に上記の4点を身につけておけば大きくなってから子供が伸びていけるという訳です

幼児コースはワ-ク学習と実体験学習の2つのメイン教材が毎月届きます

この2つの主な教材で「自ら考え、学び、答えを出す、経験を重ね、考えることを面白がる姿勢、コミニュケーション力」を身につけます

Z会幼児の教材は考える問題、応用力を問う問題が多い

Z会の年少さんをやっていて確かに「考える問題」「応用力を問う問題」が多いとは感じます

もう一つは、親から子供に「聞いてみよう」のポイントが載っていてドリルをしながらの会話が多くなります

子供自身が考える問題が多い、応用問題もある、教材をやる上で親と会話をする要素が多いと思います

これは言い換えれば子供に

「自分で考える」「工夫して発展させる」「コミニュケーション」の力が付く教材だということです

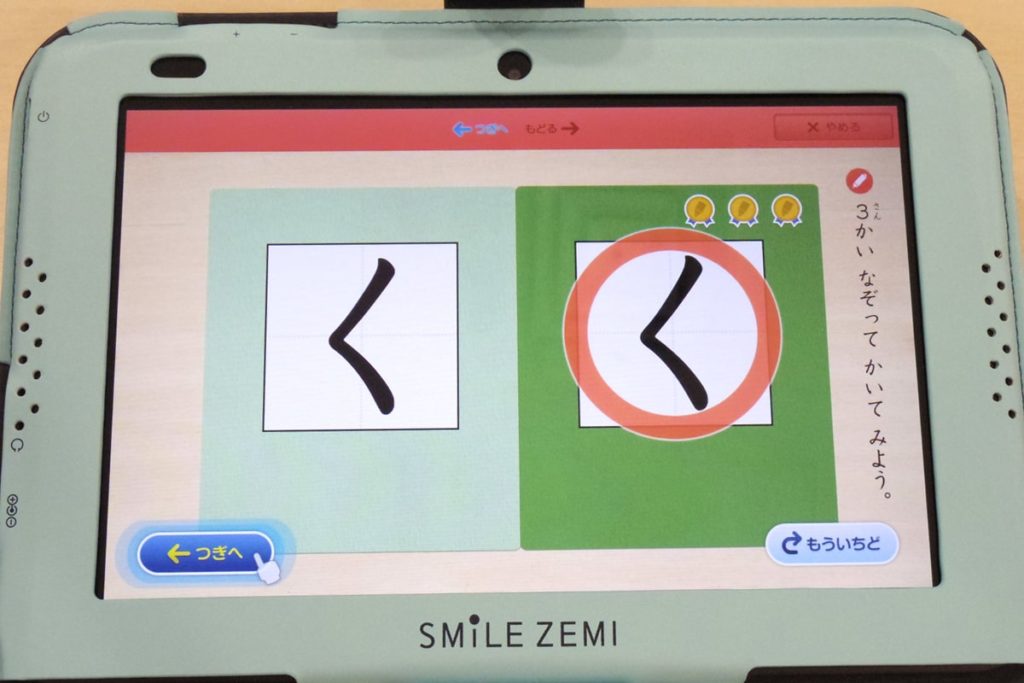

Z会とポピーを年中さんで比較

Z会が「自分で考える」「工夫して発展させる」「コミニュケーション」の力が付く教材だという点を

年中さんのドリルで、年中さんのポピーと比較してみました

同じ仲間を探す問題で比較

Z会って難しいんじゃあないの?と思われる方に

ポピーと比較して難易度を見てみましょう

あまり難しいと子供が途中でイヤになって続けられないかもという心配があります

そこで継続しやすいと言われているポピーと、難しさを比べてみましょう

Z会の同じ仲間を探す問題

↑Z会年中さん、同じ仲間のものはどれ?

Z会年中さんのこの問題を解く時、うちの子はじっと、しばし固まって考えていました

実は私も頭をひねりました

これは使い道を問うている? or 四角という形を問うている?

ドリルそのページ右上に小さく書かれている「おうちの方へ」のワンポイントを見ました

そこには上の3つの絵の共通点の探しましょう・・・とありました

そうか ものの形を問うているんだと思いました

子供が固まって思案したままなので「上の段の絵の形は丸ぅい?」と聞いてみました

子供はゲラゲラ笑い出し「違うでしょ!四角でしょヽ(`Д´)ノ」といい下の絵の四角い本を選びました

Z会は答えの「本Book」に○をつけてこのページを終わる訳ではありません

「ペアゼットi」という保護者用の冊子が毎月ついて有り、ドリルの答えや体験学習の進め方が書かれています

そこに「風船やおにぎりの仲間には何があるか?」聞いてみようとありました

「ええっ まだ聞く?」・・・こうして学びを広げるんですね

ドリルの問題から発展させる

子供と2人で家の中にあるもので「丸いもの」を探しました

ついでに「消しゴムはどんな時に使う?」「鉛筆とお友達のようなもんだね」と会話が続きました

この例のようにZ会のドリルの1ページは問題を解くためだけに留まりません

ひとつの問題から、関連付けて考えさせる、応用力を付ける、会話を増やしてコミニュケーション力を付けます

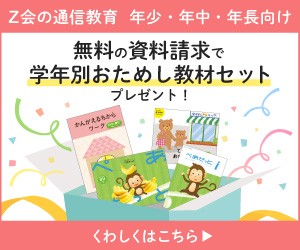

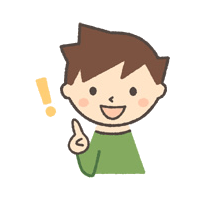

ポピーの同じ仲間を探す問題

↑ポピー年中さん、同じ仲間に分けよう

ポピー年中さんの仲間を探す問題は、色々なパンが有り、同じ仲間のパンのシールを、トレイに貼っていく問題です

ポピーもZ会と同じく、ページの右上にそのページのポイントが書かれています

同じ仲間同士ならひとまとまりにして、数を数えたり、足したり引いたりできるという、算数の基礎に繋がる問題・・・

と書かれていました

うちの子はシールが大好きなので、喜こんで貼っていました

ポピーは応用力を付けるというよりは、楽しくやることに重きを置いています

仲間を探す問題だけを見ましたが、Z会の方がお勉強的には難しいと言えます

しかしポピーはZ会に比べて、問題が簡単とは言え、脳科学の分野の調査を元に作られています

主にワークをやれば良いだけなので、適度な量で楽ですが、内容は脳科学で裏付けされている分、良質です

そしてポピーは価格が安いというメリッットがあります

価格の割に内容が充実している点(ワークが脳科学に基づいている・躾のノウハウを身につけられる)でポピーは根強い人気があります

↓画像クリックでポピー「無料でお試し資料請求」画面へジャンプ

もう一つ、ひらがな練習の比較

ひらがなの練習についてZ会とポピー、年中さんで比較してみました

Z会のひらがな練習

↑Z会年中さん、「し」と「も」を書こう

Z会の年中さんのひらがな練習は1ページで「し」と「も」を練習します

よく似た字を一度に練習するのです

ポイントには、うまく書けなくても頑張って書いたことを褒めてあげて・・・とありました

Z会は応用問題も含み、考えなくてはいけない問題もありますが、無理強いをさせてはいません

根底にあるのはポピーと同じ、まなび考えることを楽しいと思うことです

Z会、1ページでこれだけの練習では、少ないと思われると思います

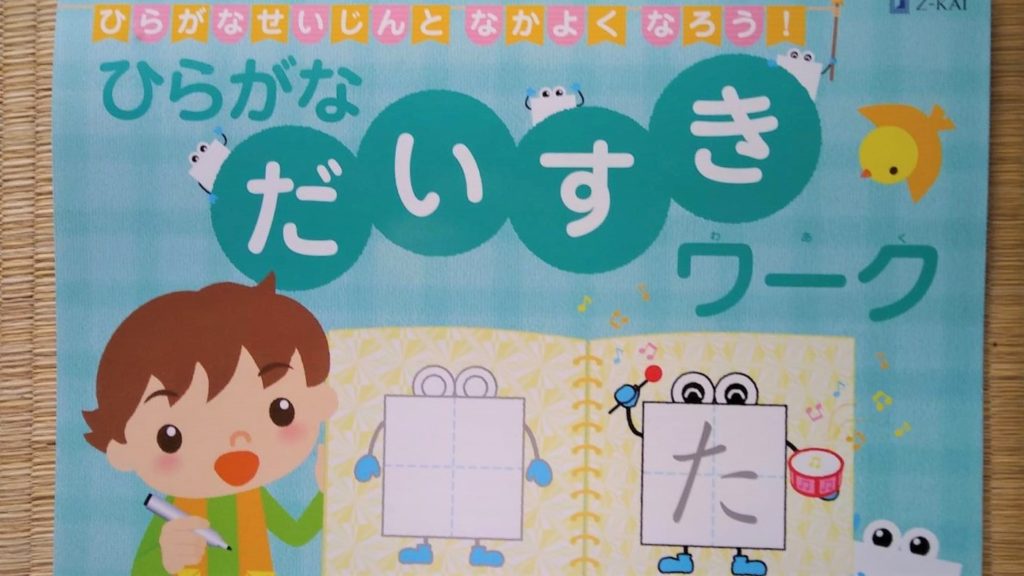

がもう一つの冊子「ひらがな大好きワーク」が副教材で付いているので、十分ひらがな練習が出来ます↓

↑Z会年中さん、平仮名大好きワーク

平仮名を書く学びについて有名どころ(こどもちゃれんじやスマイルゼミなど)5社を比較した記事もご参考に↓

ポピーのひらがな練習

↑ポピー年中さんん、「し」のなぞり書き

かたやポピーの年中さんのひらがな「し」を書く練習のページは2ページに渡ってとられています

最初は指で「し」をなぞり、最後に鉛筆で「し」をなぞります

宝物を取りに行こう・・・と題して、子供が楽しくできるように絵をたくさん入れています

絵のスペースはポピーの方が多くとられていますね

ポピーならお勉強があまり好きでない子供さん、初めて学習される子供さんでも楽しく学習できます

量がそう多くなく、絵が多く、シールも多いので楽しい為、継続しやすい・・・

↓画像クリックでポピー公式販売店の無料資料請求画面へジャンプ

幼・小・中学生向けの家庭学習教材【月刊ポピー】無料おためし見本プレゼント!

それに対してZ会は「し」を鉛筆でなぞり、その後すぐに直筆に入っています

絵のスペースは少なく、ここでもZ会は、学習色が強い教材と言えます

Z会で毎月届く体験学習教材

Z会はドリルの他に体験学習の教材が毎月届きます

体験学習は親と一緒に子供に実体験を積ませようというものです

料理、工作、野原に出て実物を見る・・・など子供が経験を積みます

「忙しいからとてもそこまでお付き合い出来ない」と嫌煙される方も多いと思います

そんな面倒な実体験は、本当に子供に必要なことなのでしょうか?

実体験学習は幼児期に必要なのか?

↑Z会年中さん実体験フルーツポンチを作ろう

年中さんの実体験学習は毎月、必ず料理があるのは、イイと思っています

男子も女子も小さい時からやらせておくことが大事、大きくなってから困らないようにです

実体験学習は面倒だけれど、幼児期に必要なのか?と私は思いました

Z会の実体験学習では4つのポイントがあります

親子が一緒に楽しむ

準備の主役も子供に

親子の対話を増やす

失敗体験を大切に・・・です

4つのポイント(Z会冊子より要点をまとめました)

「次はこうでしょ!」などと先回り指示せずに子供のペースで一緒に楽しむ

子供が準備できるものは、なるべく子供に準備してもらう

食材などの準備は、子供も一緒に買い物に連れて行く

ゼロから始める体験は考える力を育みます

幼児期の子供は思い浮かんだこと、考えたことを「つぶやく」ので受け止めて聞く

きちんと聞いてもらえると子供は意欲と自信を持ちます・・・とありました

Z会の体験学習は、キットではないので思ったようにうまく出来ない時もある

しかし失敗も大事な経験、「一生懸命やったから面白かったね」と前向きな声掛けをする

実体験では、ゼロから子供が主体で作り上げる経験を積めます

今は便利な時代ですから子供がわざわざゼロから試行錯誤しなくても楽に揃っています

しかし、あえてゼロから体験して失敗する事からの学びも多くあります

親は叱ったり、がっかりしたりせず「子供が主役で体験させること」が後々子供のためになるんですね

幼児期に実体験を積むことのメリット

研究結果から幼児期に実体験を積む事は「生きる力」を育むためにとても大切だと言われています

脳科学の面からも5歳までにいろいろな実体験をさせることが脳の発達にとっても良いと言われています

知識だけを増やしても、それを意味あるものにしなくては宝の持ち腐れです

実体験の場で事物を直に見、手に取ってみたり、触れてみたりする必要があります、

それが、ものの性質や属性までをも理解することにつながり、思考を進めていく際の手助けをしてくれます

実際に体験したものを頭に思い浮かべる方が、見たこともないものをイメージするより解りやすい

思考そのものが違ってくるのは当然といえば当然です

子供は頭だけの知識だけでなく、体でも体験している方が学んだ知識を応用しやすいんですね

幼児期に受ける「モンテッソーリ教育」とZ会「幼児コース」の共通点はある?の記事もご参考に↓

まとめ

Z会の通信教育<幼児向け>

Z会は考える、応用力をつけることを大事にしています

それに沿った内容なので他社と比べると難易度は高い方だと思います

しかしZ会は子供に無理な学びはさせておらず、間違ってもいい、失敗してもいい

学ぼうとすることが大事、やることに意義があるとされています

ですから、気持ちさえあれば誰でも、間口は広く、やっていけるものです

特に学びたい意欲のある子供にはとても良い教材だと思います

Z会をおすすめしたい子

つまりZ会は学びたい意欲のある子

今まで何らかの学習をしてきた子

工作や実験の実体験を入れたい方・・・におすすめです

現在はまさに、新型コロナの流行、地震、水害と何が起きるか解らない時代です

天災だけではなくIT社会もどんどん進化しています

そんな時代を生きる子供は実体験を取り入れて「自分で考える」「工夫して発展させる」「コミニュケーション力」

をつけておきたいです

そのためにZ会は意にかなった幼児教材と言えます

↓画像クリックで「Z会無料でお試し」資料請求画面へジャンプ

幼稚園児、年中さんのうちの子はひらがなや数字が、イマイチ書けない

逆さ文字を書いたり、らしき形の文字を書いたりします

幼稚園のお友達のママの話ではどこの子も似たり寄ったりの様子なので、ある意味安心はしてる・・・

字を書くときは、筆圧が弱く、色が薄くひょろひょろとした感じの文字らしきものを書きます

ぼちぼち平仮名を書けるようにしておきたいなあ・・・と思っていたら・・・

Z会の年中さんに「ひらがな大好きワーク」副教材が付いてきました

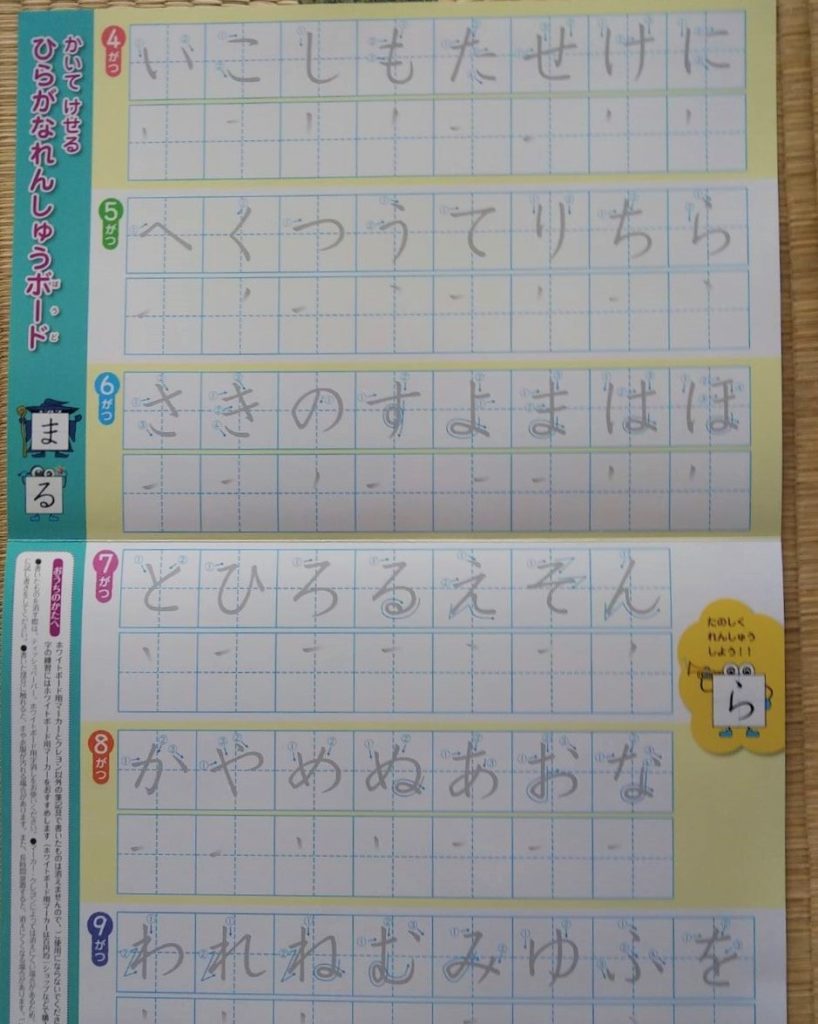

Z会年中さんは平仮名の書き方に4月~10月、毎月ひらがなを8文字ずつ振り分けて力を入れてくれるようです

8文字ずつなら無理なく出来そう

丁度この時期にはピッタリで良かったのでZ会のひらがなを書く練習内容についてご紹介

またZ会以外の他社のひらがなの書き方学習はどうか調べました

まずは、何はともあれ鉛筆から

年中さんに付いていた鉛筆は芯が太い4B鉛筆↑

年中さんに付いていた鉛筆は芯が太い4B鉛筆↑

Z会年中さん鉛筆15cmが3本↑

幼児にとって鉛筆は指が未発達なので扱いにくい道具

細いので握りにくく、筆圧もない、加えて、曲線やとめ・はね・はらいの違いも幼児には感じにくいのです

鉛筆は軸が太い、芯が柔らかいものを選ぶといいとのこと

おすすめは、書写の練習で使うような水性の太字サインペンとありました

Z会には「さんかくえんぴつ」が3本付いています

三角で持ちやすく、芯は普通の鉛筆の4倍ほどあり太い、4Bで色濃く、長さは普通より2.5cm短い

子供に見せたら「ひよこが書いてあるぅかわいい」と好評です

この鉛筆なら年中さんで筆圧がなくても濃く書けて、子供にも自分で書いた文字の形がわかりやすいです

納得したこどもへの声掛け

Z会の冊子に子供にひらがな学習をさせる時の声かけ例が書いてあり、私は「なるほど」と反省、納得しました

子供に書き練習をさせる時の声かけには注意が必要なんですね

私もつい言ってしまいそうな言葉で・・・反省しました

×「もう練習を始める時間でしょ」

○「筆箱を開けて鉛筆の顔を見てあげてね」「1日1回はペンで書いてみようね」

子供が自分のものを大切にする様に、初めての道具を使うときのワクワク感を生かす様に

子供への声掛けに、親は工夫するようにとありました

「筆箱を開けて鉛筆の顔を見てあげてね」が気に入ったので早速使っています

鉛筆も自分用の大事なものという感覚が芽生えていい言葉だと思います

目からウロコ「ひらがな学習の5つの心構え」と子供への関わり方

子供にひらがな練習をさせる時の親の心構えのレクチャー文が有り、参考になりました

毎日のことなので、忘れないように書き留めて時々読み直しています

1・うまく書けなくて当たり前

字の形や書き順が違っても指摘しない

指摘すると、子供のワクワク感を摘み取ってしまう

うまく書けなくて当たり前、途中で飽きてしまってもいい、「書いてみたい」気持ちが生まれたことに注目して

「一つ書けたね」「難しいのに頑張ったね」と一緒に頑張れたことを喜び合う

そうすることで子供は「もっと書きたい」気持ちが生まれる

2・機械的な反復練習にしない

強制的に反復練習をさせるのはNG

「”あ”と”お”は上のところが似ているね」「看板に昨日練習した”あ”の字があるね」と新しい発見をしながら学ぶ

「愛ちゃんも、あきちゃんも”あ”がついてるね」とかビックリ発見をしてひらがな練習をすると

新しく見つけることがあって、ひらがなを書く事は楽しいと子供に感じてもらえる

3・早くを求めない

急かされてうまく書けないと子供は「自分はダメ」と思ってしまう

早く早くと焦らず、のんびりゆっくり楽しくの方が、かえって後々子供にとってはプラスになる

ひらがなを書く練習は楽しいと子供に思ってもらうことが大事

4・時間は短く

幼児期はまだ基礎力を養う時期、1回の練習は短時間にして、回数を多くする方が効果的

回数を多くすると、子供なりに「この字は難しそうだからゆっくり書こう」とか自己調整するもの

そうだったんだ・・・小さくても自己調整を習得する子供の力はスゴイ

5・前より上手く書けるようになったことを喜ぶ

子供だって「全然違う」とか「上手くかけてない」ということは、お手本を見ているのでわかっている

親も一緒になってマイナス面を見ない様に・・・

「この前は線をまっすぐかけなかったのに、今は書けるようになったね」とプラス面を探してほめる

私は上記の5点を参考に子供が平仮名練習する時、褒めながら見守る、指導しない、短時間で終わりにする事を目指しています

毎月届く教材には、親用の冊子も付いています

どうしても、教材の方に目が行き、ちょっとした冊子は見ない場合も多いです

しかし、教材とともに付いている冊子は重要ポイントがアドバイスされている

読まなきゃ損!

もし子供に間違った接し方をすると、やらせることが、かえってアダになる場合もアリです

親用の読み物には目を通すことをしておいた方が、教材をより活かせます

Z会副教材「ひらがなだいすきワーク」はドリルと併用する

Z会年中平仮名大好きワーク↑

Z会は毎月、「ドリル形式のワーク」と「体験学習のぺあぜっと」がメインで届きます

そのうちの「ドリル」年中さんでは、4~10月号でひらがなの「書き」を重点的に学びます

そしてドリルと連動している副教材「ひらがなだいすきワーク」を併用して書き練習しましょう

いっぺんにひらがな50音は覚えられない

Z会「にこにこ平仮名表」↑

いっぺんに、めくらめっぽうに50音を覚えることは子供にとっては無理で負担が掛かります

第一、的が絞れないので効率が悪いですね

そこでZ会は月ごとに8音ずつ練習文字を絞っています

10月までの副教材の小冊子7冊で、ひらがなの清音と濁音・半濁音がすべて取り上げられています

副教材「ひらがなだいすきワーク」4月の場合(例)

4月のドリルのページとひらがなだいすきワーク」のページをご覧下さい

共に4月は「いこしもたせけに」の8文字に絞って学びます

Z会年中4月の「ひらがな大好きワーク」の書き練習は「いこしもたせけに」↑

Z会年中4月の「ひらがな大好きワーク」の書き練習は「いこしもたせけに」↑

Z会年中さんドリル「し・も」ナゾリ練習↑

Z会年中さん・ひらがな大好きワーク「し・も」の書き練習↑

例えば4月に選ばれた8音は「いこしもたせけに」です

なぜこの8音から始めるのか?・・・斜め線が少ないからです

幼児は斜め線の運筆が難しいので、はじめの月は斜め線の要素が少ない文字から始めます

ドリルも「いこしもたせけに」を書くために必要な運筆から始めています

そして、実際に書く練習に発展させています

毎日ドリルを2ページくらい進みながら、平仮名に関してだけは「ひらがなだいすきワーク」で書き練習をする感じです

もちろんドリルはひらがなを書く分野だけではなく数や形や生活などのページもあり

計46ページ゙で構成されています(1日2ページもやれば十分)

余談ですがうち子の場合ドリルをやりだすと10ページくらい一気にやってしまいます

絵あり、写真有り、私と話しながらやるので楽しいようです、「出来るねえぇ」とか褒められるのも嬉しいみたいです

ドリルだけでは物足りない、練習不足だよぅ

Z会年中書いて消せる平仮名練習ボード↑

4月のドリルのひらがなに関するページは4/46ページ

Z会のドリル46ページの内容は全教科がそれぞれ連動して学べるように工夫はしていますが

実際に平仮名が書ける練習のページは4ページしかなく、ドリルだけでは少ないです

副教材「ひらがなだいすきワーク」が毎月ついていて丁度良かったです

別にホワイトボードマーカーで繰り返し書いて消せる、「ひらがな練習ボード」も付いてる!

ボードは何回も書いては消せるので重宝しています

「ひらがなだいすきワーク」とボードは途中入会でも届けてもらえる、特典です

Z会を無料お試し

ひらがなの学びに良好なZ会幼児コースですがZ会の教材を無料でお試しすることが出来ます

無料お試しをしても勧誘はなかったです(はがきが時々くる)

ですから安心して、お試しが出来ます

ちなみにZ会幼児の価格は毎月払いの場合(消費税は10%)↓

| 年齢 |

Z会価格 |

| 年少さん |

2,200円 |

| 年中さん |

2,640円 |

| 年長さん |

2,860円 |

↓画像クリックでZ会無料お試し資料請求へジャンプ

他社のひらがな(書き)学習事情はどう?

ポピー、こどもちゃれんじ、スマイルゼミのひらがな学習はどうなのでしょう

ひらがなの書き練習は、上記の他社4社にも、年中さんに組み込まれていました

どこも平仮名の書き練習は年中さんからはじめるんですね

ポピー

ポピー年中さん「し」をなぞる↑

ポピーは年中さん1年間で「ひらがなを書く」という学びが入っています

ポピー年中さん、ひらがなの読みとなぞりが「ドリるん」にあります↓

|

4月

|

「あ」行のひらがな、読み・なぞり |

| 5月 |

「か」行のひらがな、読み・なぞり |

| 6月 |

「さ」行のひらがな、読み・なぞり |

| 7月 |

「た」行のひらがな、読み・なぞり |

| 8月 |

「な」行のひらがな、読み・なぞり |

| 9月 |

「は」行のひらがな、読み・なぞり |

| 10月 |

「ま」行のひらがな、読み・なぞり |

| 11月 |

「や」「ら」行のひらがな、読み・なぞり |

| 12月 |

「わ・を・ん」「が」「ざ」行、読み・なぞり |

| 1月 |

「だ」「ば」「ぱ」行、読み・なぞり |

| 2月・3月 |

「形の似た字」、読み・なぞり |

そしてお風呂にはって覚える「ひらがな表」が副教材で付いています↓

ポピー年中さん・お風呂ひらがな表

そしてポピーの良い点は価格が一番安いです、参考までに↓

毎月払いの場合

| きいどり年少さん |

980円 |

| あかどり年中さん |

1,100円 |

| あおどり年長さん |

1,100円 |

ポピーはZ会に比べて量が少ないですが、価格も1/2で済みます

ポピーのひらがなを書く練習は期間1年間で「ドリるん」ですることになります

「ドリるん」は全42ページ有り「かず」「ことば」「もじ」「ちえ」の4分野が盛り込まれています

ひらがなは「ことば」に入ります

「ことば」のページで絵を見ながらなぞり書きが楽しく出来ます

ポピーおすすめの方は・・・?

初めてお勉強に取り組む子

お勉強が苦手な子・・・です

ポピー内容は基礎を固めることに重点をおいているので、難しくなく初めて学ばれる子におすすめです

価格も安い、提出課題がないので親子とも負担が少なく継続しやすい教材です

↓画像クリックでポピー幼児・無料お試し資料請求へジャンプ

Z会とポピーの比較記事もご参考にして下さい↓

こどもちゃれんじ

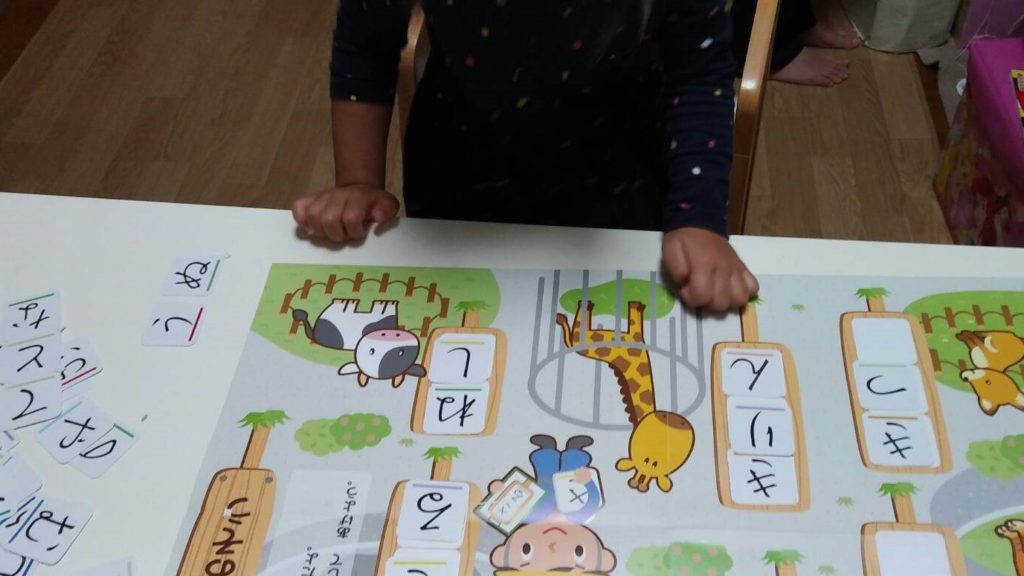

こどもちゃれんじ「ひらがななぞりん」↑

こどもちゃれんじのひらがな学習は・・・

年少さん⇒ ひらがなの「読み」

年中さん⇒ ひらがなの「書き」

年長さん⇒ 「正しい書き順」できれいに書く

ひらがなの書き練習は年中さんの付録「ひらがななぞりん」でします

楽しいカードと音や光のナビゲーションで、子供をひきつけます

遊び感覚で平仮名の書きを身に着けようという訳です

こどもちゃれんじおすすめの方は・・・?

おもちゃで遊ぶのが大好きな子

賑やかでじっとしているのが苦手な子・・・です

キャラクターが音声で出題したり、盤面が光ったり、楽しい演出なのでじっとしていない子の興味をそそります

じっとしているのが苦手なわんぱくさんには良い学習方法です

「ひらがななぞりん」は4月号から10月号までに申し込めば教材とともに送られてきます

↓画像クリックでこどもちゃれんじ無料お試し資料請求へジャンプ

(お試し無料資料請求画面がわかりにくい・・・

サイトのず~っと下の方の「無料体験・資料のお申し込み」から入ってください)

スマイルゼミ

スマイルゼミ年中さん↑

鉛筆の持ち方や運筆練習から、ひらがなの読み・なぞり書きまでタブレットにお任せできます

段階的にポイントを押さえた学習で、ひらがなの基礎をていねいに固めていきます

タブレットが導いてくれる運筆練習で、子供は思い通りの線がひけるようになる

動きのあるお手本で、年長までにすべてのひらがなのなぞり書きが習得出来ます

スマイルゼミおすすめの方は・・・?

専用タブレットが必要なのでずっとスマイルゼミを続けたい子

親が忙しくて子供のお勉強にあまり時間を取れない方・・・におすすめです

専用タブレットは小学校になっても使えます

忙しいパパやママにはタブレットに任せられるスマイルゼミはいい教材です

専用タブレット代ですが、12か月継続の場合、本体価格39,800円のところ、9,980円でOK

※タブレットの修理交換の保障として「あんしんサポート」に加入する場合は、年3,600円(ひと月300円)かかります

専用タブレットはWebサイトを見たり、アプリをインストールしたりできないようになっているので安心

子供だけに任せられる教材です

↓画像クリックで「スマイルゼミ」無料お試し資料請求へジャンプ

Z会とスマイルゼミの比較記事もご参考に↓

カタカナはいつから?

各社の教材でカタカナはいつから出てくるのでしょうか

年中さんからカタカナの学びがはいるのは3社

Z会⇒年中さんの11月からカタカナ読み

こどもちゃれんじ⇒年中さんの12月からカタカナ読み

まなびwith⇒年中さんの9月からカタカナ読み

年長さんから学びがはいるのは2社

スマイルゼミ⇒年長さんからカタカナの読み書き

ポピー⇒年長さんからカタカナの読み書き

カタカナの読みだけが半年早く年中さんから出てくるのがZ会、こどもちゃれんじ、まなびwithですが

半年間の早い遅いは、大勢に影響はないです

まとめ

ひらがな学習はどこの教材も年中さんから始まっていました

それぞれ違う点があるので、子供さんにあった、家庭事情にあった教材を選ばれるのが得策です

どの教材を選んだ場合でも、早く早くと急がさず、子供が楽しく練習できるように心がけたいもの

親は少し見守る感じで丁度良いですよね(練習していたら、いい感じで本人に任せる)

それぞれ子供さんにあった方法で、平仮名学習を幼児期からやっておけば、小学校入学前に慌てなくて済みます

幼児コース各社の価格比較

価格はいかほどか?は気になるところです

幼児の4社の価格(税込)を毎月払いの場合で比較しました

4社の税込価格表/1ヶ月(毎月払いの場合)

| 教材名 |

年少 |

年中 |

年長 |

| Z会 |

2,200円 |

2,640円 |

2,860円 |

| ポピー |

980円 |

1,100円 |

1,100円 |

| こどもちゃれんじ |

2,379円 |

2,980円 |

2,980円 |

| スマイルゼミ |

なし |

3,960円 |

3,960円 |

補足

それぞれは、価格が安くなる(6ヶ月・12ヶ月一括払い)もあります

ポピーは2・3歳コースもあり価格は980円(税込)です

スマイルゼミはタブレットなので年少さんはありません

価格で1番高いのは タブレットのスマイルゼミです

スマイルゼミのタブレットは別料金で12か月継続の場合、本体価格39,800円のところ、9,980円です

考慮したい難易度

難しいか、簡単すぎるかは気になるところです

子供にあった難易度の教材を選ばないと続かなかったり、嫌になったりするので、ここは重要です

幼児教材には基礎を重視しているものと応用問題も取り入れているものがあります

難易度順に並べた、下の図を見て頂ければ解りやすいと思います↓

各通信教育難易度

向かって左から右に行くほど、難しい(応用力を養う)教材です

基礎を重視しているものより応用問題を入れている教材の方が必然的に難易度は増します

応用は基礎を踏まえたうえでの学習ですので当然といえば当然です

初めてお勉強を始める子、お勉強に興味を示さない子は・・・

最初はポピー(シールがたくさんある)やこどもちゃれんじ(興味を引くDVD仕立てとおもちゃの付録)から始める方が良い

★すみません、まなびwithは終了しました

口コミ(Z会をしているうちの子の場合)

うちは幼児Z会を1年続けています

それと並行して3歳からこどもちゃれんじのイングリッシュをしています

思うにZ会ドリルの問題自体はそう難しくはありません

しかしひとつの問題から発展させて、子供に考えさせる形式が所々、採られています

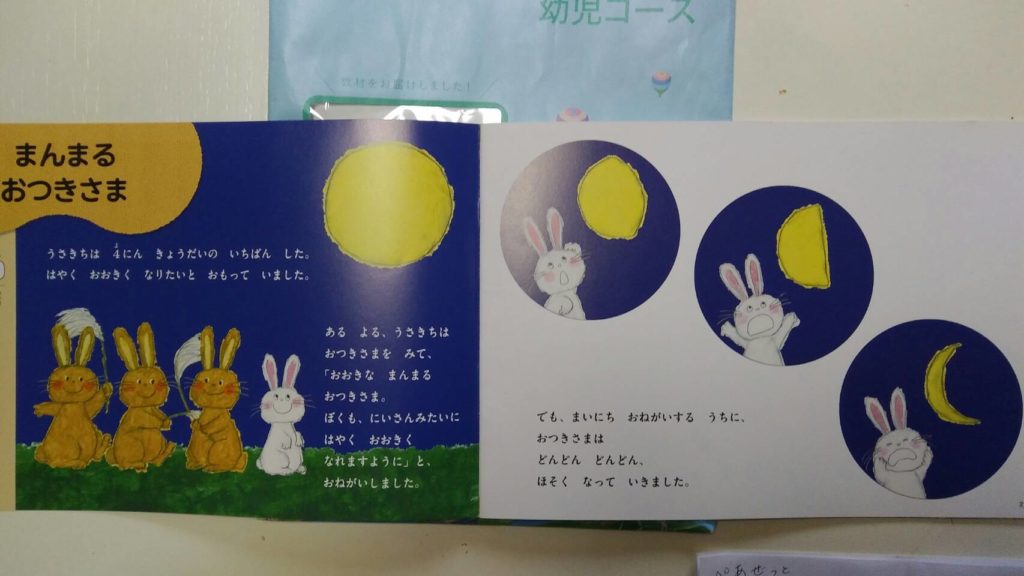

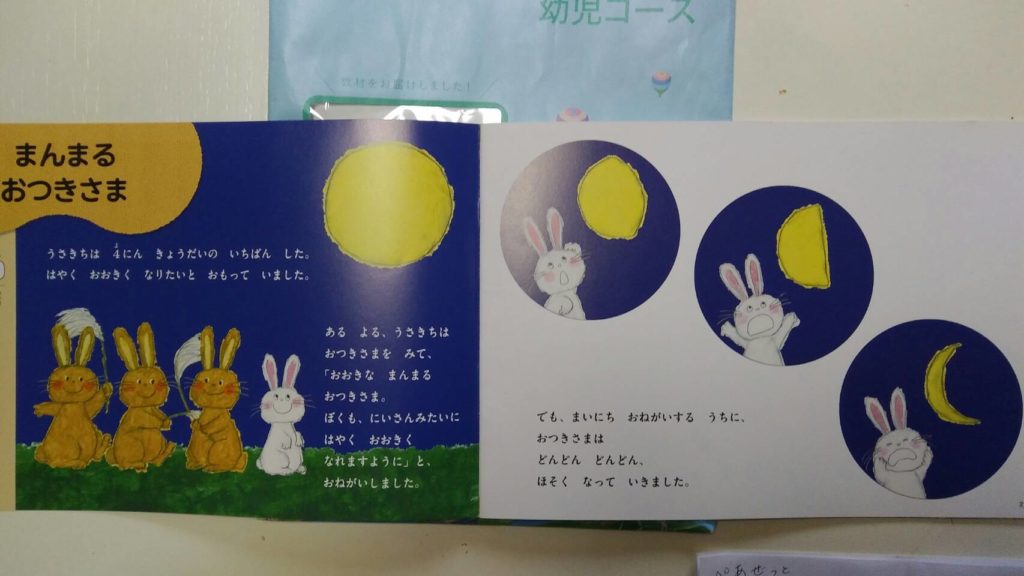

欠けていく月を見ているうさぎの絵が教材にあれば「うさぎさんはどんな気持ちなのかなあ」と問いかけるという

その日のドリル問題を終えたら、もう一度見直し子供に質問してみる・・・親へのアドバイスが載っています

ドリルをただこなすだけではなく、もう一つ他の視点から子供が考えられるように導いている教材だと思います

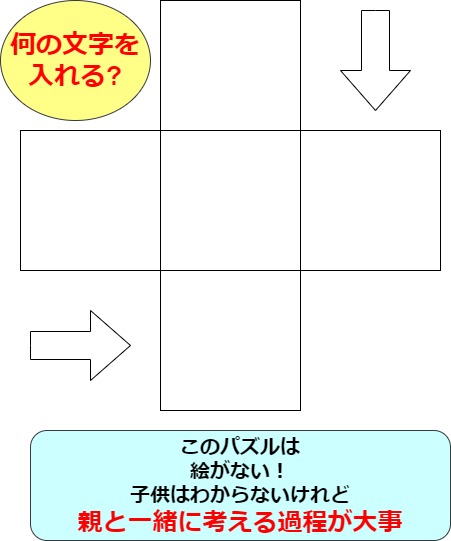

応用問題も取り入れているZ会ですから、親と共に考える問題もあり、たまには私も真剣に考えないと答えられない場合もあります

しかしZ会の説明によると、答えを出すことより親と一緒に試行錯誤すること、子供が自分で考える事に意味があるとのことです

これからの子供は試行錯誤する力、考える力、発想力が必要だと思うので、Z会を続けています

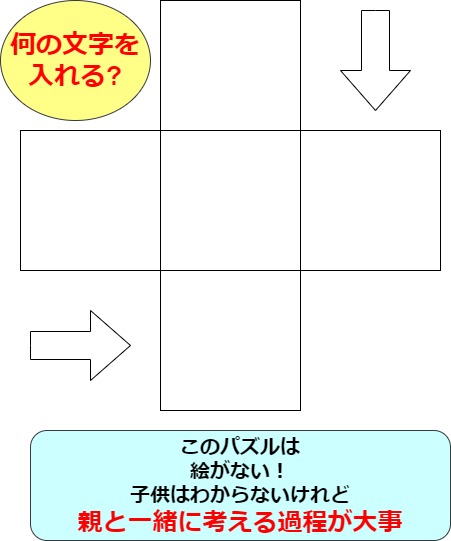

↓難しく親も頭をひねって考えた問題

↓最初は絵があったので分かったのですが・・・

上の2つの問題のように最初は絵が書いていたのでパズルにはめる字が解りました

でも次あった問題は・・・絵がなく、子供と一緒に頭をひねりました

子供に合う教材はどれか?迷う

いろいろあるので、選ぶ際は迷いますよね

ひらがな学習から入りましたが、各社の特徴はどの教科にも共通して言えることです

もう一度、どんな子にどんな教材がオススメなのか?を見てみましょう

Z会

応用力、考える力をつけたい方

親がある程度子供のお勉強に付き合える方

ポピー

初めてお勉強を始める子

価格を抑えたい方

こどもちゃれんじ

じっとしているのが苦手な子

お勉強に興味を示さない子

スマイルゼミ

親が忙しく子供のお勉強に手がかけられない

タブレットでお勉強をやりたい方

もしも興味がおありならば、とりあえず、良さそうだと思う教材を無料お試ししてください

無料資料請求をしても勧誘はありません

2つくらい子供に見せて、やりたいか?どちらがいいか?聞いてみるのが良いです・・・

幼児から高校生まで。Z会の資料請求受付中!

幼・小・中学生向けの家庭学習教材【月刊ポピー】無料おためし見本プレゼント!

【こどもちゃれんじ】

(こどもちゃれんじのお試し無料資料請求画面がわかりにくい・・・

サイトのず~っと下の方の「無料体験・資料のお申し込み」から入ってください)

◆スマイルゼミ◆タブレットで学ぶ通信教育 【幼児コース】

子供が年長さんになったら、ぼちぼち小学校入学のことが頭をよぎります

なにか準備をしたほうがいいのかな?

市販のドリルを買ってみようかと思いつつ、あっという間に月日は流れていきます

漠然と、なにかをしたほうがいいと思いつつ、お過ごしの方も多いのでは?

楽しく学べるZ会の年長さんを利用すれば、市販のドリルを使うより

楽に、的確に入学準備が出来ます

まずは実行に移して、年長さんの1年間を有意義に過ごしていただきたいものです

入学前にやっておきたい4つのこと

Z会は入学前の子供たちにやっておくと良い4つのことをおすすめしています

1・よみかき、数、時計の基本を身に付ける

2・机に向かう習慣を身に付ける

3・親子の時間をしっかりとる

4・まなびに向かう姿勢を育む

4つのことを箇条書きにすると抽象的で、ピンときません

具体的にはどうすれば良いのでしょう?

よみかき、数、時計の基本を身に付ける

むやみに先取り教育をする必要はありません

しかし入学してすぐに授業が始まることを思うと・・・

平仮名の読み書き、数、時計は基本を知っておくほうが、やはり子供は楽ですよね

無理のない速度で、年長さんの1年間で、ぼちぼち平仮名や数や時計に触れておきたいです

毎月届くZ会のドリル

Z会から届くドリルは1年間で、無理なく楽しく・・・

平仮名、数、時計が学べる形式になっています

ドリルの問題だけをやっていれば、自然と身に付くので便利です

書店であれこれ悩んでドリルを、数冊選ぶ手間もいりません

その時期に必要な知識が盛り込まれたZ会のドリルだけで、ことが足ります

ドリルをやるうえで、保護者用の冊子にアドバイスやポイントが載っているので便利です

保護者用の冊子を参考にするべし!

Z会年長さんのドリルの例

平仮名の読み書き↓

ドリルで読み書きに親しめます

Z会年長平仮名

鉛筆で長さ比べ↓

マス目の数を数えてものの長さを確認することが狙いです

将来「ものさし」を使って長さを測る下地を作っておく

Z会年長さん長さ比べ

たんぽぽの茎の中身はどうなっているのか?↓

お出かけの時にはいろんな植物を観察してみましょう

子供はドリルにこういう問題があると、実物を見たがります

花だけではなく」茎や葉っぱにも目を向けると、観察力が育ちます

Z会年長たんぽぽの茎

体験学習に連動したドリル問題です↓

実際「ひなたとかげ」の地面を触って温度の違いを確かめられます

体験学習をする際、ドリルを答える為に手で地面を触って確かめたことも思い出します

ちょっと難しいかもわかりませんが、太陽の光の性質に興味を持たせます

Z会年長日向とかげ

Z会ドリルのまとめ

Z会無料で資料請求↓

資料請求はこちら

ドリルは平仮名の読み書き、数を数えたり、長さを比べたり小学校に入ってからの勉強に役立つものばかりです

上の例のようにたんぽぽの茎の中身を実際に確かめる機会を与えてくれます

太陽の当たるところと、日陰のところの温度差も確認したくなるような問題が出されています

ドリルを1年間やっておくと、小学校に入って授業が始まっても大丈夫!と思えます

机に向かう習慣を身に付ける

小学校は45分授業です

学校では、机に45分向かってないといけなくなります

年長さんの1年間で、毎日少しの時間で良いので机に向かう習慣をつけておきましょう

毎日少しの時間、ドリルをしたり、絵本を読んだりすると自然と身に付きます

小学校に入ったからと言って急にじっと座っているのは、子供だって辛いこと

机に向かう習慣がついていると学校でも家に帰ってからでも、無理なく勉強が出来ます

習慣が付いていると、宿題も落ち着いて出来ますね

Z会は1日2~3問ずつ

平日、好きな時間にドリルを2問ずつ解くと、1ヶ月で1冊終了します

一応の目安ですが、1日2問ずつ毎日ドリルをやれば良いということです

そう無理な量ではありません

うちの子は10ページくらい一度にするので、もっとゆっくりできないものか?といつも思います

あまりいっぺんにした後は子供も疲れているのが解ります

文字も荒く、いいかげんになってしまうので、

ゆっくり2ページずつがおすすめです

毎日2問ずつやることで、机に向かうことが習慣化出来ます

親子の時間をしっかりとる

小学校に入ると子供は幼稚園と違って忙しくなります

友達と遊ぶ約束をして帰ってきたり、宿題や明日の学校の用意もしなくてはいけません

年長さんの時期なら、まだ親子で話をしたり、絵本を読んだり、Z会のドリルをしたりの時間を採れます

今しか出来ない親子のふれあいを年長さんの間に楽しんでおきましょう

幼児期に親とのふれあいが足りていない子供は、学校でも情緒不安定になるという報告もあります

ノーベル経済学賞を受賞したジェームズ・ヘックマン教授は以下のように述べておられます↓

子供の教育は小学校に入ってからが本番だと思っている人は、要注意。

実は、脳の発達の観点から言えば、幼少期こそ働きかけに力を注ぐべきだ。

海外の研究によれば、幼少期の触れ合いが足りない子は、そうでない子に比べて、脳のサイズが小さく、大脳皮質の組織が委縮しているのだという。

そこからは幼少期の生育環境の重要性がわかるだろう。と・・・

最新の脳科学の知見を踏まえた、ジェームズ・ヘックマン教授の著書『幼児教育の経済学』より

年長さん提出課題は、親子がふれあうきっかけ材料になる

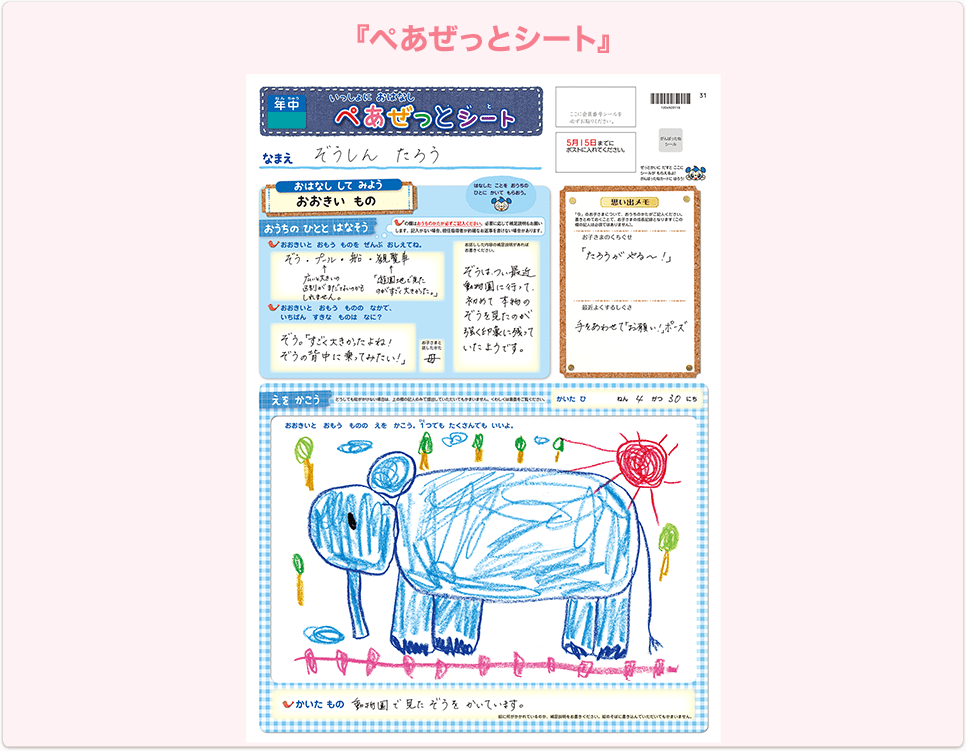

年中さん、年長さんには絵を書いて提出してお返事をもらう「ぺあぜっとシート」があります

親子で学習したことを思い出してお話をして、子供が絵を書きます

親子での話が弾んで、良いコミニュケーションをとる材料になります

絵が描けたら、提出をするとZ会の担任の先生からお返事が返ってきます

Z会お返事シートより引用↓

まなびに向かう姿勢を年長さんで育む

幼児期には学びは楽しいと思うことが大事

なぜ?と疑問を持ち、自分なりに答えを見つけようとする姿勢が大事です

年長さんの1年間で楽しく学ぶことを体験しましょう

Z会体験学習

Z会の体験学習で経験をしておく

子供は経験を積むことも大切です

普通ならできそうもない体験学習が教材に沿うだけで、出来るのでぜひ活用してください

体験学習をする上でのポイントは、保護者用の冊子に書いてあります

正確にポイントを押さえらるので、冊子も流し読みしておいてください

今回は暗闇に隠した光るCDを探します↓

Z会年長光るCDを探す体験学習

探検隊になった気分で子供と一緒に、夜に明かりを消して部屋に隠したCDを探すのです

最初は懐中電灯はなしで暗闇でCDがあるか探します

次に懐中電灯をつけて、手をつないでCDを探します

「光を当てるとCDは何色に見えるかな?」

私も知らなかったのですが、CDには凹凸が有り光が当たると反射する向きが違う

なのでCDが虹色に見える・・・

「懐中電灯にはいろいろな光が混じっているの

CDには小さな凹凸があってそこに光が当たると、それぞれの色が違う方向に進むから虹色に見えるのよ」

子供への声がけは・・・親向けの冊子に書かれていました

Z会幼児コースの無料お試し

Z会にも無料でお試し教材を取り寄せられます

百聞は一見に如かず・・・です

実物を見て子供が興味を持つか?お試ししてみてください

お試ししても勧誘はありません

年長さんは毎月支払いの場合、2,860円です

1年一括支払いだと2,431円/月になります

まずは無料お試しから年長さんの教材を見てみてください↓

小学生の無料お試しは↓画像をクリック

子供達のアレルギーはダニが原因している場合が多いです

そんな健康被害を与えるダニはダニ捕りシートで楽に退治しておきましょう↓

Z会を幼児期にやっておくと、後で良かったと思えるのでしょうか?

効果はいつ出るのでしょうか?

私は効果は後に出るはずだ~っ・・・と思い、年少さんからずっとZ会を続けています

正直、将来のことは全くわかりません

しかし今、子供の為にいいと思うことは無理のない範囲ならばやっておこうと思っています

心身ともにバランスのとれた健康的な子に育つようにしておきたいです

Z会は有名大学の合格者が多い

Z会は有名大学の合格者が多いことで知られています

たかが大学といえばそうですし、遠い未来のことですが、一応参考に見てみましょう

2019年のZ会、通信教育受講者のごくごく1部の大学合格者数実績です↓

| 東京大学 |

930人 |

| 京都大学 |

932人 |

| 早稲田大学 |

2,022人 |

| 慶應義塾大学 |

1,422人 |

大学の合格人数が即 幼児期のZ会の受講につながっているとは限りません

中学や高校になってZ会の通信教育を始めた方もおられるでしょう

しかし全く関係がないかと言うと、そうとも言えませんね

Z会を幼児期に受講して、あとで伸びる力をつけておくことは、微妙に大学受験に関係していると思います

Z会が幼児期に目指すもの

Z会は幼児期から未来を見据えた「あと伸び力を伸ばす」ことを目標にしています

Z会は創立89年の歴史があります・・・

Z会がずっと学びに関わってきた結果わかったことは?・・・

自身の可能性を伸ばし、未来を切り開いていくためには、幼児期の学びの「質」が大事であるということ

「なぜ?」「どうして?」と疑問を持ち、自分なりに答えを見つけようとする姿勢

そして考えることを面白がる力・・・

それがあとで伸びていく元素になるという事です

幼児期にそういう姿勢や力を身につけておけば、大きくなってもその姿勢はずっと続く・・・

その子の財産になります

そういった学びの姿勢は小さい頃につけておくに限ると思います

なぜなら小さいほうが楽に身につけられるからです

Z会の幼児教材の概要

Z会の教材はドリルと体験型教材がメインになっています

ドリルは数、文字などの知識を学ぶことだけに留まらず、 考える力や話す力もつけられる様に工夫されています

体験型教材は親と一緒に取り組み、工夫する力をつけてくれます

2つのメイン教材は、考える、話す、工夫する力が自然とつく様になっている・・・

Z会は内容が良いと評価されている所以だと思います

毎年調査されているイード・アワード顧客満足度調査でZは内容が良い、効果がある通信教材で1位です↓

イード・アワード顧客満足度調査

そして年少さんには他に絵本が毎月付いています

年中さんと年長さんには課題に対して絵を書く、提出課題が毎月あります

年中さん、年長さんが提出課題を提出すると、マイページに載せてくれます

マイページとはZ会会員が見られる個人のページです

ここに自分の書いた絵がアップされていると妙な感動があるようで子供は喜びます

Z会のマイページについての記事もご参考にしてください↓

Z会幼児の毎月届く教材、主なもの一覧表

| 学年 |

教材 |

| 年少 |

ドリル・体験学習・絵本・保護者向け情報誌 |

| 年中 |

ドリル・体験学習・提出用シート・保護者向け情報誌・英語

(年4回デジタル配信)

|

| 年長 |

ドリル・体験学習・提出用シート・保護者向け情報誌・英語

(年4回デジタル配信)

|

✽年中さんと年長さんはスマホやタブレットでの英語学習が4回/年ある

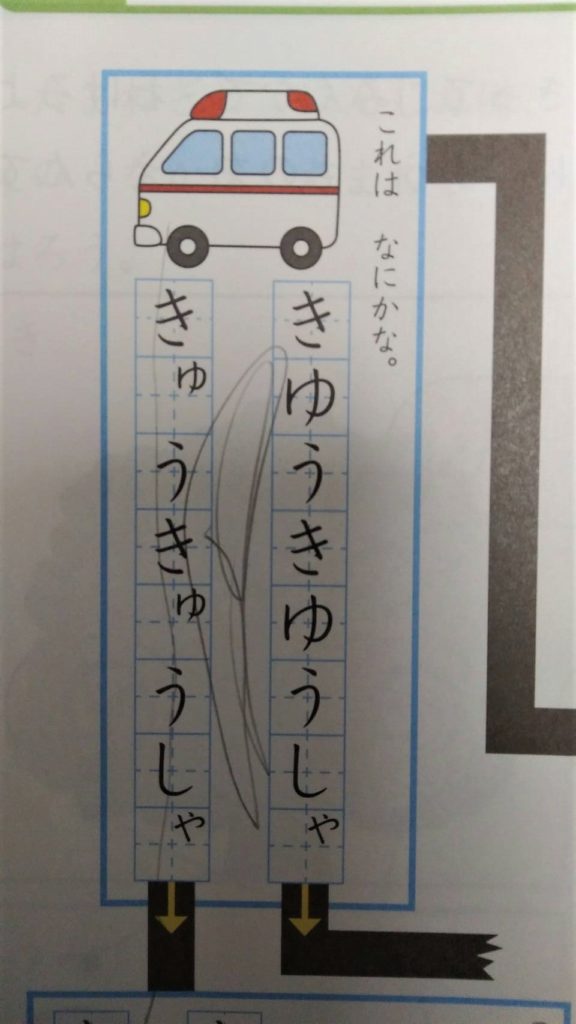

Z会ドリルの例・その1

「なぜ?」と疑問を持ち、自分なりに答えを見つけようとする姿勢が見られた例です

うちの子は年少さんです

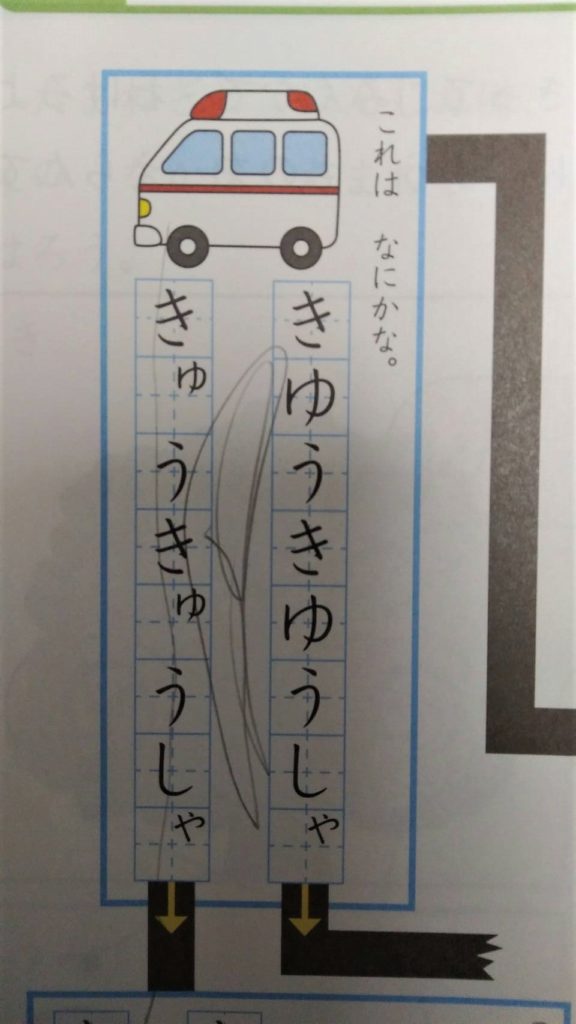

平仮名の小さい「ゅ」「ゃ」の読み方が分かっていないことがドリルをやっていて判明しました

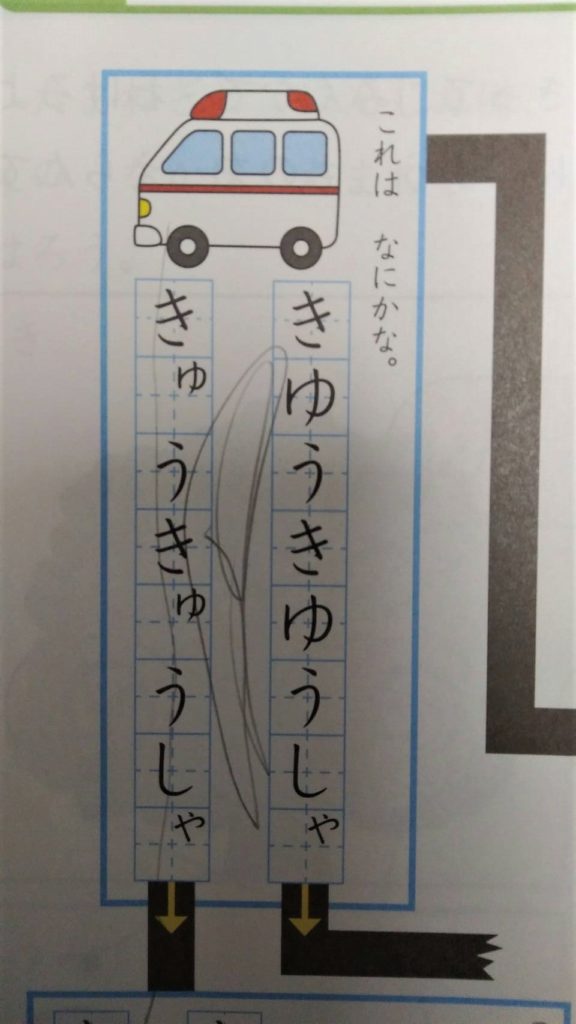

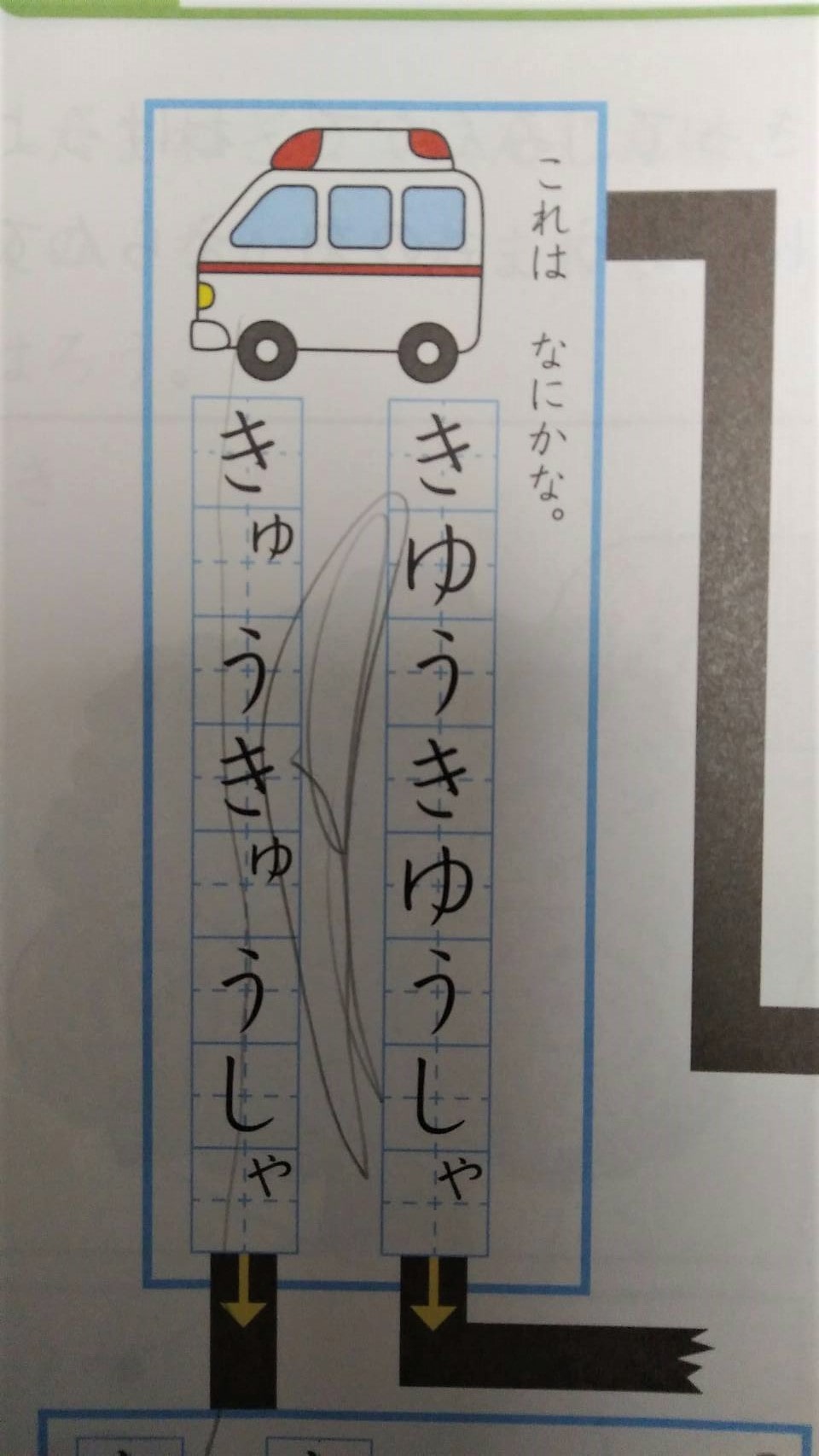

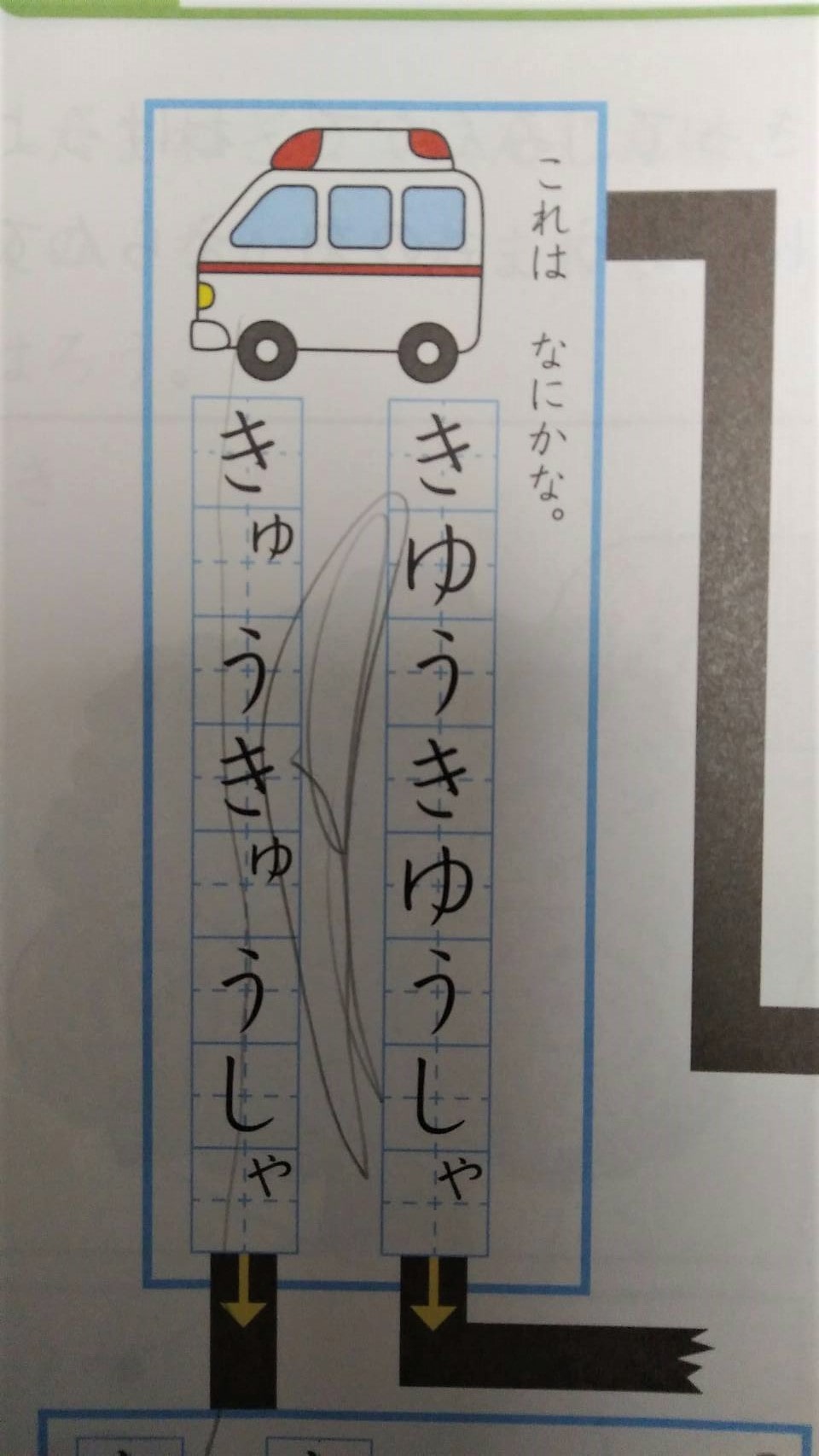

例えば「きゆうきゆうしや」と大きな「ゆ」大きな「や」の方を選びました↓

そこで何度かゆっくり私が読んで正解はこっちなんだよ・・・と教えました

後日、全然違う絵本を見ているとき、小さい「ゅ」などが書いてある箇所を押さえて

「これはなんて書いてあるの?」と聞いてきます

小さい「ゃ」「ゅ」「ょ」を妙に選んで聞いてくるのでびっくりしました

「以前、間違えたことを覚えているんだ」と感じました

そして「正しい読み方を知ろうとしているんだ」とも思いました

「なぜ?」と疑問を持ち、自分なりに答えを見つけようとしているんだ・・・

4歳なりに自分で確信を持って解ったときには、感動があるはずです

その時はともに喜び合いたいと思います

私も一緒に2人で喜べば、子供も2倍楽しいでしょう

それがあとで伸びていく元素になるとも思います

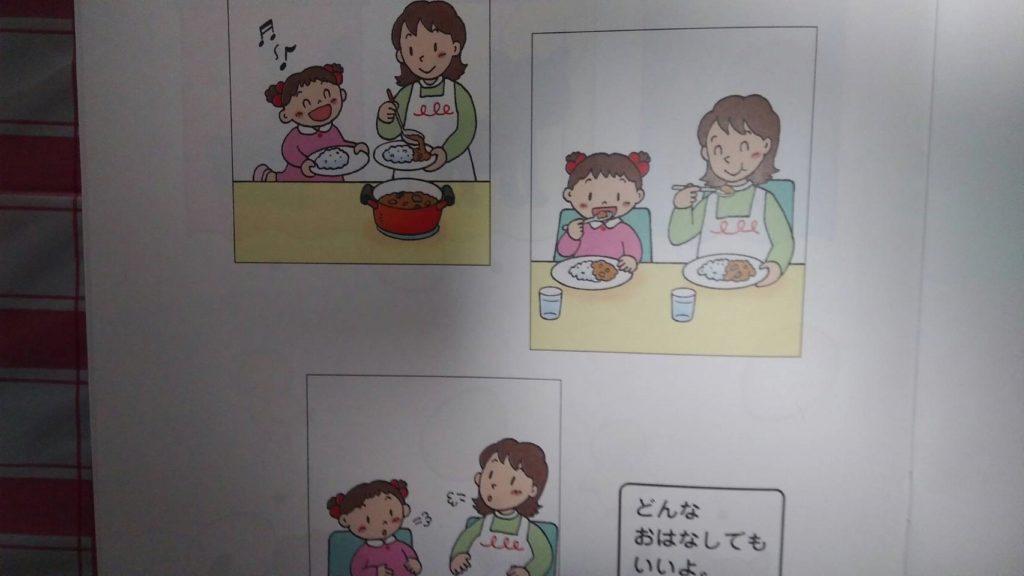

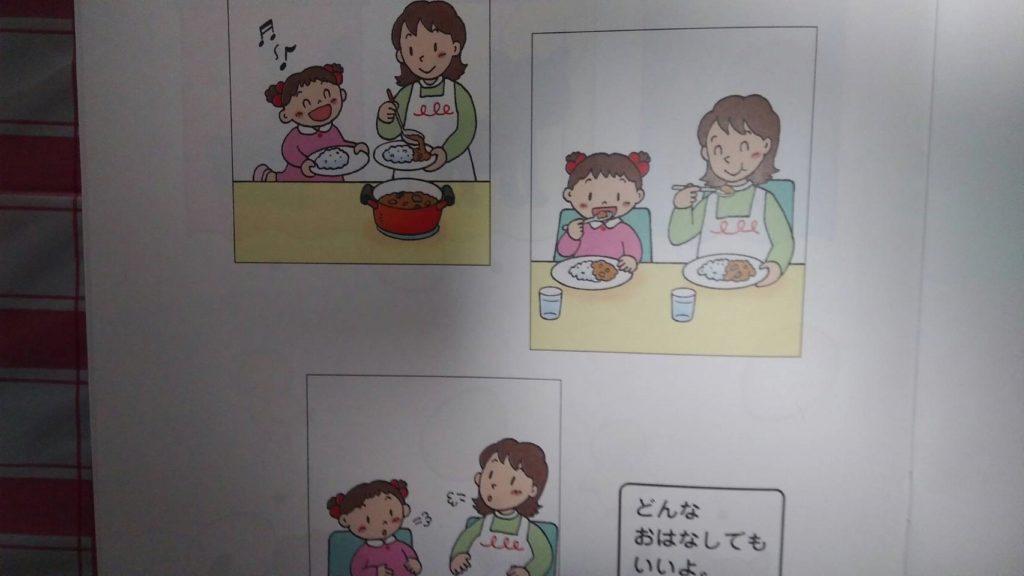

Z会ドリルの例・その2

お話を作る

3枚の絵から子供にお話を作ってもらう問題です

子供は、最初はよく要領が解らなかったようで「ママが作ってみて・・・」と言いました

それで私がまずお話を作って披露しました

私のお話がおもしろかったのでしょうか?

子供の反応は「へェ~、ゲラゲラ」と大笑いでした

子供も「お腹いっぱいでもう食べられないよぉ」とお話を作ってくれました

絵から想像して自分でお話を作ることは子供が考えなくてはいけません

自然と考える脳が鍛えられます

最初は慣れていないので難しかったのでしょうが、大笑いができたので良かったです

考えることを面白いと思ってくれれば良いと思います

子供とドリルをやりながら面白おかしく笑えれば、ドリルをやっている意味もあります

まとめ

Z会の教材をやっているうちの子を見ていると・・・

「なぜ?」と疑問を持ち、子供なりに答えを見つけようとする姿勢が見受けられます

また私が考えたことや、自分の考えて出した答えで大笑いすることが結構あります

考えることを面白がる力が自然とついているのではないかと思います

それは「あとで伸びていく元素」になっていると思います

価格

Z会幼児の毎月掛かる費用は以下の通りです

幼児コース毎月払いの場合(消費税は10%)2020年4月より↓

| 年齢 |

Z会価格 |

| 年少 |

2,200円 |

| 年中 |

2,640円 |

| 年長 |

2,860円 |

無料でお試し

Z会 幼児コース

Z会はお試し体験をしてもらえるように無料で見本を一式送ってくれます

どんなものか一度実物を見てみてください

お試し資料を取り寄せても勧誘はありませんでした

1度届きましたか?の電話があったくらいです

↓画像クリックで幼児お試し教材を申し込む画面にジャンプ

小学校の無料お試し教材を申し込む画面はこちら↓

幼児が家庭で出来る学習教材にはZ会、ポピー、こどもちゃれんじ、まなびウィズなど

種類はたくさんあります

中でも「Z会」は未来に伸びていく力を幼児期に付けることを目標にしている教材

すみません・・・

まなびwithが終了してしまいました(;_;)

なので、この記事はZ会の内容です

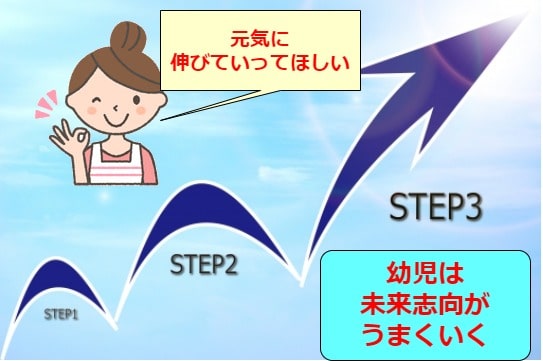

人の基礎ができる幼児期は、「今」より「未来」を考えた教育の方がうまくいく

しかも幼児期は学習の縛りが無い分、自由にやりたいことを学べます

少なくとも5年先を考慮した接し方をして、5年先に役に立つ学習基盤を築いておくことが大切

子供が小さいと、どうしても目先のことに手が取られて先々のことを考える余裕がないものです

があえて、未来のことを考えて接し、学ばせたいものですね

Z会は未来志向型

「Z会」は子供が未来に伸びていくことを第一目標に上げています

幼児Z会の目標

幼児期の今、必要なのは目先の結果だけを目指した「詰め込み教育」ではない

学ぶことが楽しいと思えるようなやり方で「あと伸び力」を身に付けること

Z会が幼児期に目指している目標は、未来志向型と言えます

未来に伸びていくキーワードは、幼児期の子供が楽しいと思うことなのですね

子供に学びは楽しいと思わせるZ会の教材について

内容はどんなものなのかを見てみます

幼児Z会の教材の内容

Z会幼児の毎月届く教材、主なものは以下の通りです

| 年少 |

ドリル・体験学習・絵本・保護者向け情報誌 |

| 年中 |

ドリル・体験学習・提出用シート・保護者向け情報誌・英語

(年4回デジタル配信)

|

| 年長 |

ドリル・体験学習・提出用シート・保護者向け情報誌・英語

(年4回デジタル配信)

|

✽年少さんには絵本が毎月ついている

✽年中さんと年長さんは「大きな動物の絵」などを書いて提出する提出課題用のシートが1枚付いてくる

✽年中さんと年長さんはスマホやタブレットでの英語学習が4回/年ある

Z会はどの学年もドリルと体験学習教材がメインになっています

Z会ドリルや体験学習はどんな内容か?

これからの時代に沿ったZ会

Z会のドリルや体験学習、絵本の内容を例をあげて見ていきます

例題1・Z会(年少さん)のドリルより

うちの子は年少さんです

平仮名の小さい「ゅ」「ゃ」の読み方が分かっていないことが判明しました

例えば「きゆうきゆうしや」と大きな「ゆ」大きな「や」の方を選びました↓

そこで何度かゆっくり私が読んで正解を教えました

その後、全然違う絵本を見ているとき、小さい「ゅ」などが書いてある箇所を押さえて

「これはなんて書いてあるの?」と聞いてきます

小さい「ゃ」「ゅ」「ょ」を妙に選んで聞いてくるのでびっくりしました

「以前、間違えたことを覚えているんだ」と感じました

そして「正しい読み方を知ろうとしているんだ」とも思いました

このようなことから、自分で知ろうとする気持ちがわいてくるんですね

4歳なりに自分で解ったときには感動があるはずです

その時はともに喜び合いたいと思います

Z会の体験学習教材はどんなものなのか?概要

Z会幼児の体験学習は身近にある素材を使って、作る、使う、実際にやって確かめることです

既成のキットではなくトイレットペーパーの芯やキッチンペーパーなどを使って作るのです

作ったらそれを使って遊びます

料理なら、実際に皮付きのタケノコの皮をむいて中身を確かめたり、寒天でゼリーを作ったりします

親子で一緒に楽しく体験するという教材です

親子での体験学習は会話も増えて、出来上がった時は嬉しいものです

中々手をつけにくい実体験なので教材があるとイヤでも出来ます

出来ると楽しみが解るので、一つでも面倒でもやってみることが大事です

例題2・Z会体験学習(年長さん)マイクを作ってインタビューより

厚紙、テッシュペーパー5枚、テープ、ペンの素材でまずマイクを作成↓

Z会年長マイクを作ってインタビュー

出来上がったらおうちの人に子供の時の宝物を聞いてみよう

そして子供の宝物についてもお話をしょう・・・というものです

親は宝物が何だったかを答えるだけではなく理由やエピソードも添える

子供には「どうしてそれが宝物なの?」と聞いてみる

教材の端には親の声がけのポイントが書かれています

声がけでコミニュケーション力、考える力が身に付きます

一からモノを作り上げる体験は工夫する力が身に付きます

例題3・Z会(年少さん)に付いているミニ絵本より

年少さんにはミニ絵本が毎月付いています

この絵本もただ読むだけではなく、子供に聞いてみようことが親用にページの隅に書かれています

絵本を見ても考える力や話す力を付けようという工夫がされています

以前、印象的だった絵本は「おさるさんの子供はなぜ泣いていると思う?」という質問をした時

うちの子は「ママが歯医者さんに行ってしまって、いないから泣いている」でしたが・・・

別のブログの方は「りんごが食べられなかったから泣いている」だったようです

両方とも、なるほどと感心する答えです

同じ絵を見ても3~4歳さんは想像力がたくましいものです

幼児は固定概念がないから、自由な発想で答えてくれるので楽しいですね

ここでも考える、そして話す力を身に付けていくんですね

Z会の良い点

「学ぶことは楽しい」と思える教材であること

未来に役立つ「考える」「話す」「自ら学ぶ」力がつくことです

余分な付録はつかないです

まとめと感想

うちの子が教材をやった限りでは、Z会はそう難しくてついて行けないものではなかった

楽しく出来て、考える力やコミニュケーション力がつけられるものでした

幼児期に体験を積むことが大切なことは、脳科学の観点からも実証されています

Z会の体験学習は、あるからこそ、こなせるもので、なければやらないと思います

Z会の教材が体験を積む手助けをしてくれます

価格

毎月払いを選んだ場合

| 学年 |

Z会 |

| 年少 |

2,200円 |

| 年中 |

2,640円 |

| 年長 |

2,860円 |

| 12ヶ月一括払い |

年長で5,148円お得 |

Z会は毎月払いより12ヶ月一括払いの方が価格は安くなります

ただ価格が安いのはポピーの幼児教材です

価格に重きを置くならばポピーです

ポピーなら・・・

年少 980円

年中、年長 1,100円ですから「Z会」の半額以下になります↓

ポピーの無料お試し教材を請求して、実際見てみてください(勧誘はありません)

幼・小・中学生向けの家庭学習教材【月刊ポピー】無料おためし見本プレゼント!

今の高校入試の傾向

公立の高校入試問題を見てみました

国語の一部分

複数の文章を比較して必要な情報を読み取る力

資料を引用しながら根拠を明確にして自分の伝えたいことを書く力を問うた

数学の一部分

図形の性質を活用して数量関係を見いだし、数理的に考察する力

正方形や三角形の免責を三等分する場合、筋道を立てて考察する力を問うた

英語の一部

とある文章を読んで、単語を20語以上使って英語で自分の考えを表現する力を図った

少し見ただけでも、これからの子供は、自分で考える 伝えたいことを表現する

情報を比較する、筋道を立てて考える などの力が必要なのかと感じます

一昔前までの、決められたことを覚えているだけの学習では追いつかないです

そのために幼児期から、自分で考える、話をして伝える、工夫する力をつけておきたいものです

Z会は、上記を満たしており未来を見据えた教材です

無料お試し教材を取り寄せて見てみてくださいね(勧誘はないです)

私はお試し教材を取り寄せましたが、勧誘はありませんでした、DMの「はがき」はきます

Z会の無料お試し資料請求↓

幼児教育の家庭学習版は、Z会、ポピー、こどもちゃれんじなどなど、たくさんあります

中でもZ会の幼児コースの教材はいろいろ試した中で、一番良かった・・・です

なので、うちの子は年少コースを一年続けています

そもそも幼児教育って何?

幼児教育とは,小学校に入る前の3歳から6歳の幼児に対する教育のこと(2歳までは乳児といいます)

幼児が生活するすべての場において行われる教育を総称したものです

小学校に入る前に豊かな保育を受けると生涯に繋がりその子の人生を豊かにするので

特に、生まれてからの5~6年間は大事とされているんです

なんと質の高い保育は子供の人生を変えるとも言われています

そのくらい幼児教育は重要なものなのです

幼児には豊かな教育が必要って何をすれば良い?

そんなことならせめて6年間は頑張らないと、と思った私ですが一体何を頑張れば良いのでしょう?

その答えの一つは、言葉をおろそかにしないこと

言葉を大切にすることが、将来頼もしい子に育つためには、とても重要です

また幼児期に実体験を積んでおくことも将来、自分で「やる気」を持つ人になるためのポイントです

私の頑張りどころは、言葉を育てる事と実体験を積ませる事なんだと解りました

幼児教育の大切さは実証されている

40年以上にわたる追跡調査から、「6歳までの教育がやる気や忍耐力を伸ばし人生を変える」ことは

ノーベル経済学賞を受賞したジェームズ・ヘックマン教授により実証されています

幼少期の環境を豊かにすることが、認知的スキル(IQテストや学力検査などによって測定される能力)と

非認知的スキルの両方に影響を与え、 学業や働きぶりや社会的行動に肯定的な結果をもたらすことが教授らの追跡調査からわかっています

しかも、幼児教育の効果はずっと後まで(大人になるまで)継続すると言われているんです

6歳までに親が子供にしておくこと

6歳までは「子供とよく話す」「子供に体験をさせる」ことの2つがポイントです

2点は親としてぜひ押さえておきたいところです

親とのコミュニケーションを多くとって、たくさんおしゃべりをさせることが大切という事です

注意点は、はい、いいえで答えられるようなものではなく・・・ということです

なんで?どうして?と質問することで子供に喋る機会をたくさん与えましょう

はい、いいえで終わりではなく、子供には自由にどんどんお話してもらってください

親が「へぇ~なるほどね」など真剣に子供の話を聞いているとよく喋ってくれます

また幼児期から「本物」や「自然」に触れる機会を多く与えることも大事です

例えば、散歩に出かけて草花を見る、動物園に行ったり、海や川で遊んだりすることが大事です

Z会の幼児教材はポイントをおさえている

Z会の幼児教材は2つのポイントを重点的に学習できるように考えられているので、助かります

教材をすることで幼児教育に大事なポイントを押さえられるのですから、楽です

私は上記の「話す」「体験を積む」をZ会の教材で実践しています

例えばドリルや絵本をやったあとで、または、やりながら子供に質問してみることが載っています

「おさるさんはなぜ泣いているんだろうねぇ?」とか ・・・

子供は聞いてみると、想像力がたくましいので面白い答えを返してくれます

しゃべることが増えると同時に、想像力や考える練習も出来ます

またZ会には実体験教材が、全学年に毎月付いています

月の満ち欠けを親子で見て、大きさが変わることを観察したり

なくなってしまった月を見た「うさぎさん」の気持ちを想像したりするんです

奥が深い、中々良い教材だと思います

Z会幼児コースが目指す目標

Z会幼児コースの目標からご紹介させて頂きます

Z会の幼児コースは、知識を詰め込むことよりも大事にしていることがあります

それは、子供が「学ぶことって楽しい」と思うこと

幼児期に学ぶ楽しさを体験していると・・・どんないいことがあるか?

小学校や中学校やもっとずっと大きくなった時に、自分から進んで学ぶ子になるという事です

自分から学んでいく子は、放っておいてもグングン伸びていけます

大きくなった時に「勉強が嫌いで」とか「少しは勉強しなさい」とかヤイヤイ言わなくて済みます

ヤイヤイ言わなくて済むということは、親は楽です

高校受験になって「この学力では・・・」などと心配する必要がなくなります

将来、伸びていくために幼児は「学習することは楽しい」と思うことがポイントです

幼児が楽しく学ぶ為に大事なこと

幼児が学ぶことって楽しいと思う為には、ただドリルをこなせばイイ訳ではありません

楽しいと思いつつ、やれることがなにより大事なんです

Z会の教材をやっていて子供が「楽しい」と感じる場面は数多くあります・・・

・親子で出来る場面がいっぱいあるから楽しい

Z会 幼児コース

幼児期には親の愛情をいっぱい受け、親とお話をたくさんすることが大事ですよね

Z会には年少、年中、年長さんに共通してトリル、体験学習の2つの大きな基本教材があります

毎月届くこの2つの教材をやっていると自然に、親子で楽しみながら学習出来るようになっています

ドリルならただ問題をこなすだけではなく、「子供へ聞いてみよう」こともワンポイントで載っています

子供に問題に関係する事柄を質問して聞いてみるだけでも、そこからどんどん会話が膨らみ楽しいです

年少さんのみについている絵本にしてもただ内容を親子で読むだけではありません

例えば「ミツバチは何をしていたと思う?」など質問する内容が親用に書かれています

子供は親の質問に答えようと想像力をはたらかせて考える力が付きます

また親と話をすることで、「自分の思いを人に言葉で伝える」コミニュケーション力が付きます

Z会のドリルや絵本を見ることで子供は親と接し、話すことが多く出来、それが学ぶ楽しさに変わります

子供はママやパパと一緒に遊んだりお話することが大好きですから楽しさにつながるんです

・体験が積める教材があるから楽しい

Z会は年少さんから年長さんまで、体験学習教材が毎月付いています

幼児期にこそ体験させておくことが大事ということは脳科学的にも実証されていることです

子どもは生活や遊びといった直接的・具体的な「体験」を通して、情緒的・知的な面が発達し成長をしていきます

体験を積んでおくことは、その子のその後の人生を豊かにするということは確かなことです

Z会の体験学習は、身の回りにあるものを工夫して親子でなにかを作ったり、実物を見たりするんです

子供は親と新しい体験をすることでわくわく楽しそうです

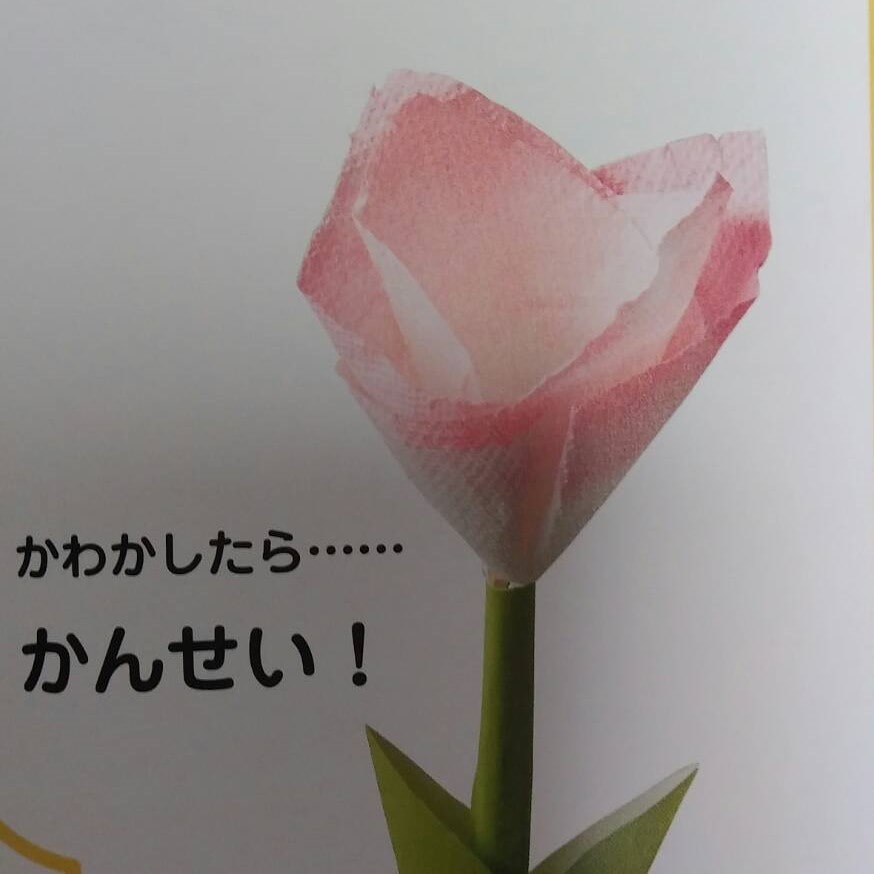

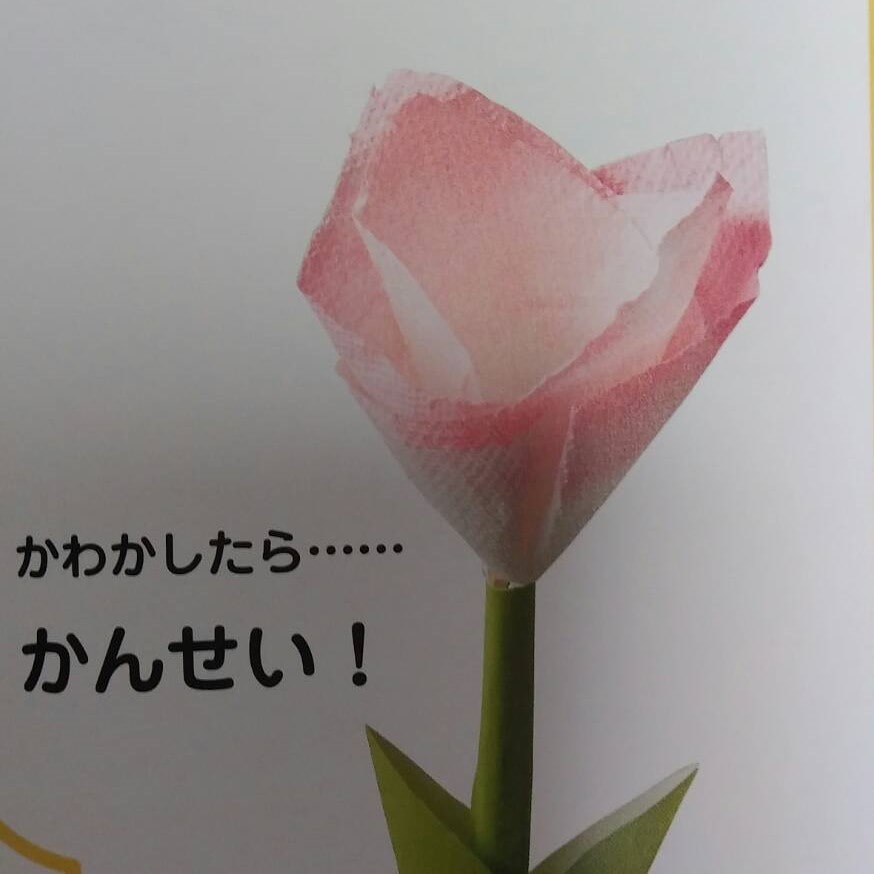

例えば、今回はキッチンペーパーを使って花を作る体験をしました↓

実体験では紙を染めて花を作る

キッチンペーパーを折って割り箸にテープで止めて色水につけてピンクや黄色の花を作ります

トレイの底を水性ペンで塗って少量の水を入れて花の先をつけて染めるものです

完成されたキットでは無い、素材から一から作り上げる体験学習は、子供もいつも興味深げで、自分でやりたがります

子供が「親と学習すると楽しい」と思うとこんなことが伸ばせる

どんどん親の問いかけに答えるので

考える力が養われる

親と話が増えるのでコミニュケーションをとる力が伸びる

一緒にする学習は親子の交流が増え情緒が安定する

Z会幼児の毎月届く教材

Z会幼児の毎月届く教材、主なものは以下の通りです

学年により若干、教材の違いはあります

| 年少 |

ドリル・体験学習・絵本・保護者向け情報誌 |

| 年中 |

ドリル・体験学習・提出用シート・保護者向け情報誌・英語(年4回デジタル配信) |

| 年長 |

ドリル・体験学習・提出用シート・保護者向け情報誌・英語(年4回デジタル配信) |

✽年少さんには絵本が毎月ついている

✽年中さんと年長さんは「大きな動物の絵」などを書いて提出する提出課題用のシートが1枚付いてくる

✽年中さんと年長さんはスマホやタブレットでの英語学習が4回/年ある

年少さんでドリルはどんなものか体験

年少、年中、年長さんに「ワーク」というドリルが毎月届きます

ドリルは字を書く、読む、数を数える、多い少ないを比べる、時計などの学習が出来ます

ドリルに上下を判断する問題がありました

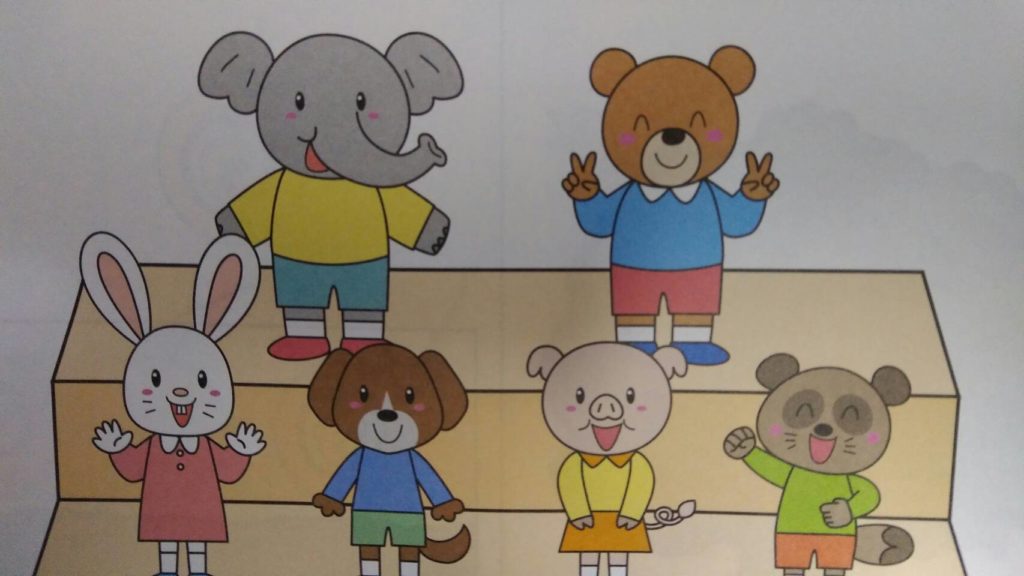

うさぎさんの上の段は誰と誰

問題を良く聞き、理解して、考える必要がある問題がありました

例えば、年少さんの例ですが、ダンの上に並ぶ動物の絵を見て答える問題です

「うさぎより上の段にいるのは誰とだれ?」と聞いています

子供はうさぎより上の段はどこを指すのか・・・を知る必要があります

また答えが2つ必要なことも注意深く見て聞いて、知らなくてはいけません

うちの子は上の段の2つの動物の名前を言いました

しかし「うさぎ」と同じ段に並ぶ犬やブタはどうなのか?

迷って私に聞いてきました

うさぎより上の段というところで、一応、答えたものの、自信はなく私に確かめたんだと思います

この、繰り返しで子供は徐々に理解していきます

Z会ドリル教材で子供の弱点を発見できるがいい

Z会の教材をやっていると「ここがわからないのか」と子供の弱点がわかります

その弱点に対して気をつけて教えることが出来ます

例えば今回も弱点に気付きました

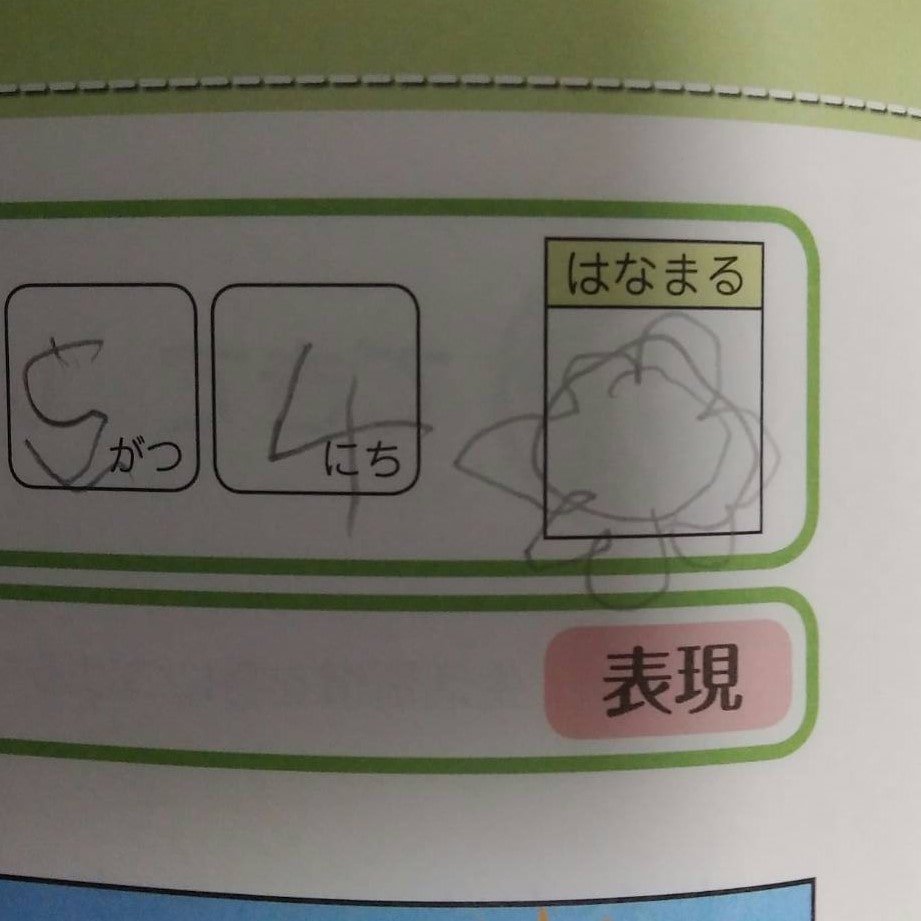

弱点その1

下の図のように、数字を書くとき「3」をいつも逆というかSと書くんです

「4」もらしきものを書くのですが、最初は正しい「4」ではありませんでした

そこで目覚まし時計の数字を見せたら「3」も「4」も正しくかけました

しばらく数字を書くときは時計を見せて書いてもらおうと思います

いつも見ながら書いていると自然と覚えていくでしょう

弱点その2

平仮名の小さい「ゅ」「ゃ」の読み方が分かっていないことが判明

例えば「きゆうきゆうしや」と大きな「ゆ」大きな「や」の方を選びました↓

そこで何度かゆっくり私が読んで正解を教えました

その後、全然違う絵本を見ているとき、小さい「ゅ」などが書いてある箇所を押さえて

「これはなんて書いてあるの?」と聞いてきます

小さい「ゃ」「ゅ」「ょ」を妙に選んで聞いてくるのでびっくりしました

「さっき間違えたことを覚えているんだ」と感じました

年少さんの絵本を実証

ドリルと絵本は連動している箇所があります

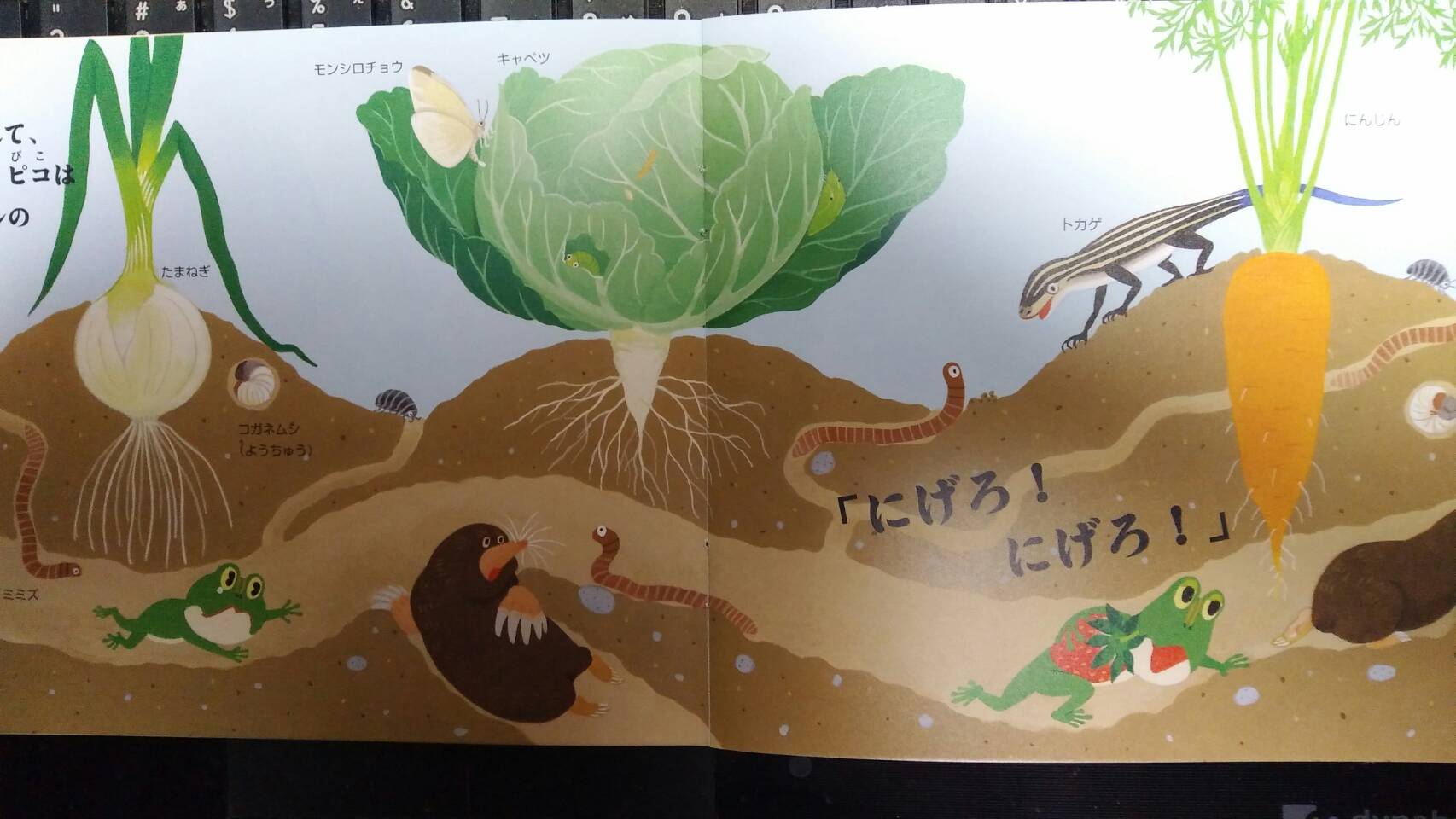

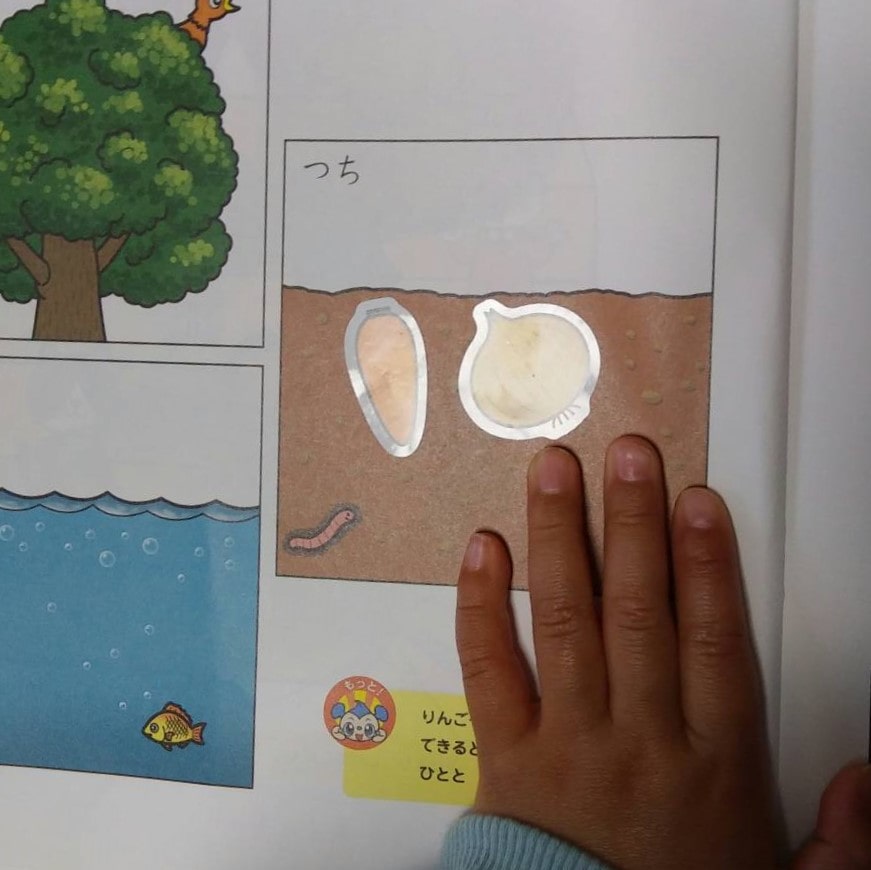

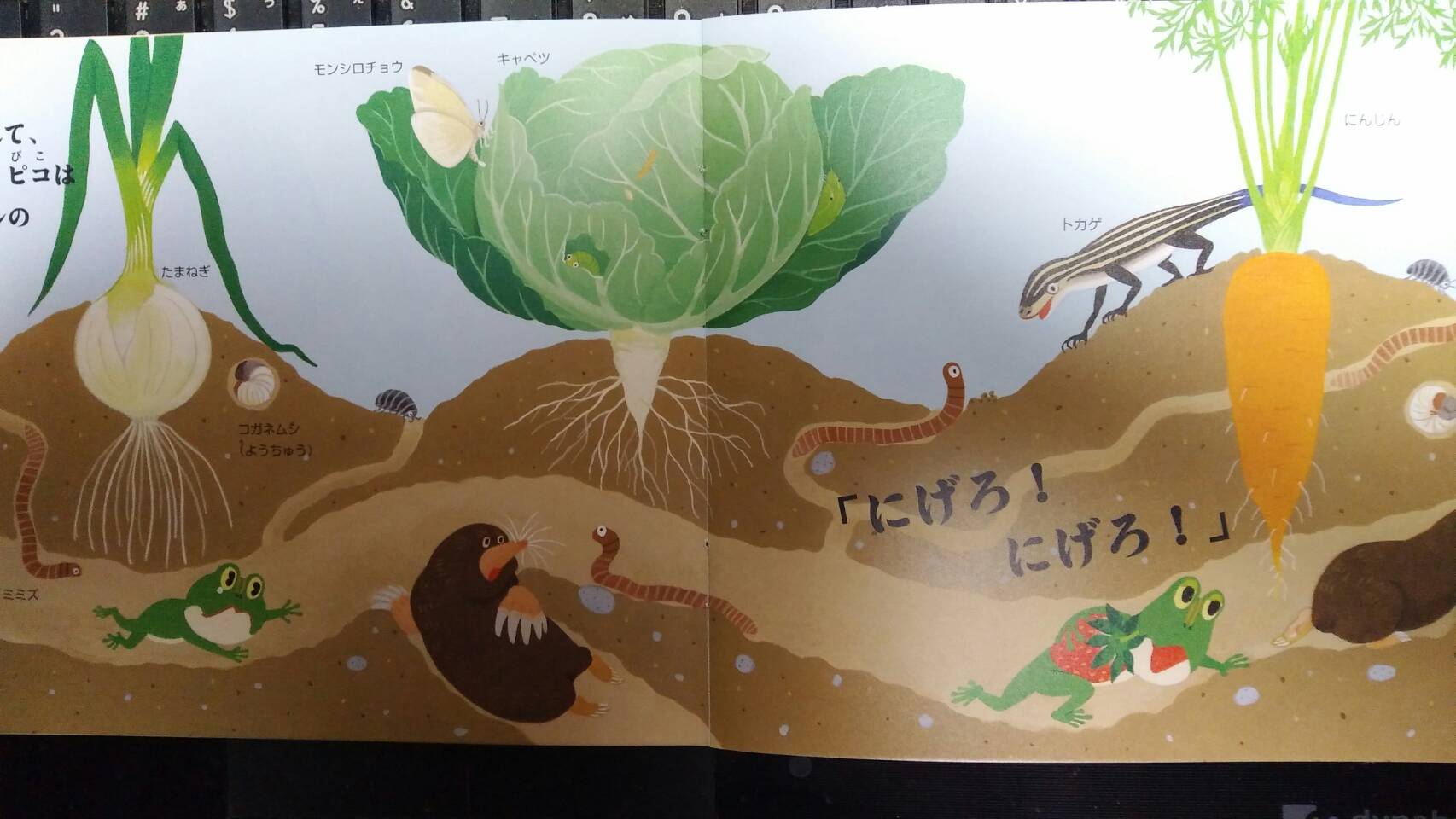

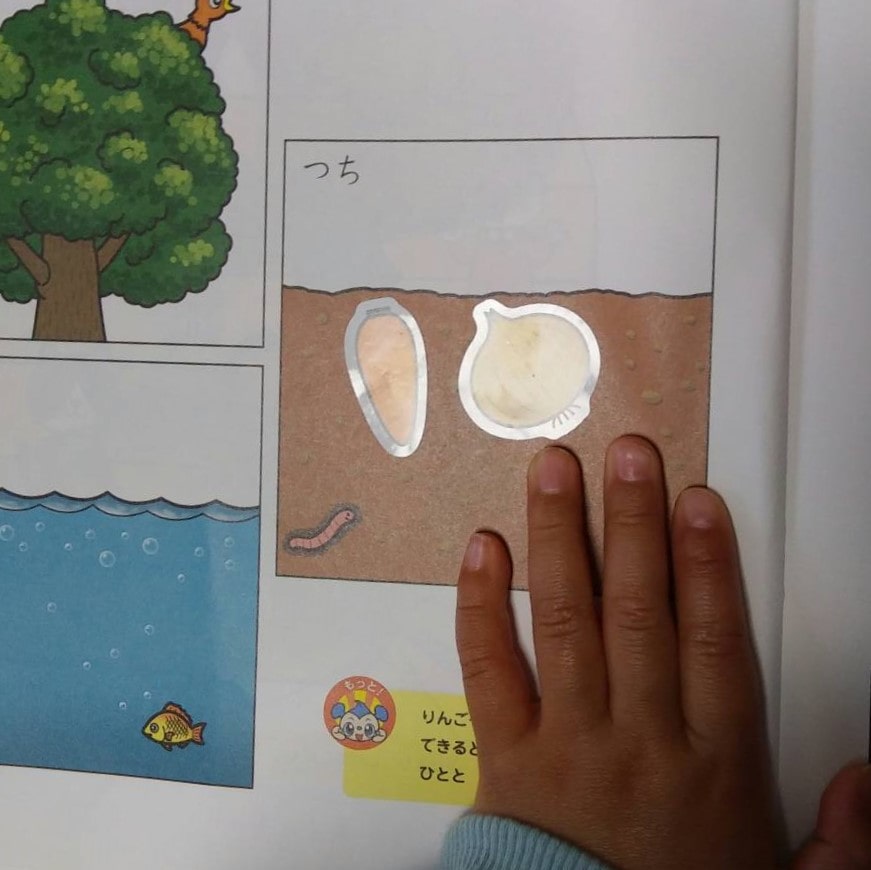

例えば、年少さんドリル、玉ねぎと人参はどこに出来るのか?シールを貼る問題です

うちの子は土の中にシールを貼ったのでびっくりしました

「なんで知ってるの?」という感じです↓

そういえばさっき絵本を読んだとき、もぐらと玉ねぎと人参が出てきたなぁと・・・

4歳といえども良く覚えているものですね

絵本は実物がリアルに解る

Z会の絵本は実物の写真も組み込まれています

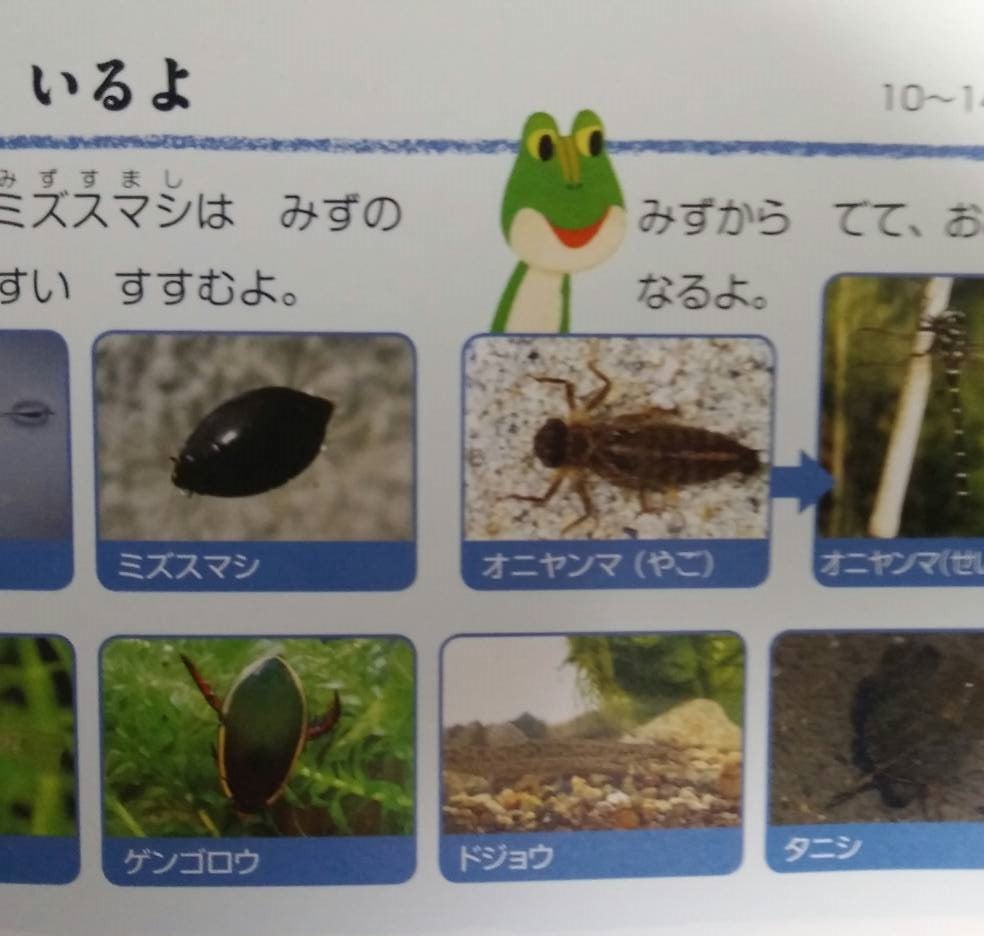

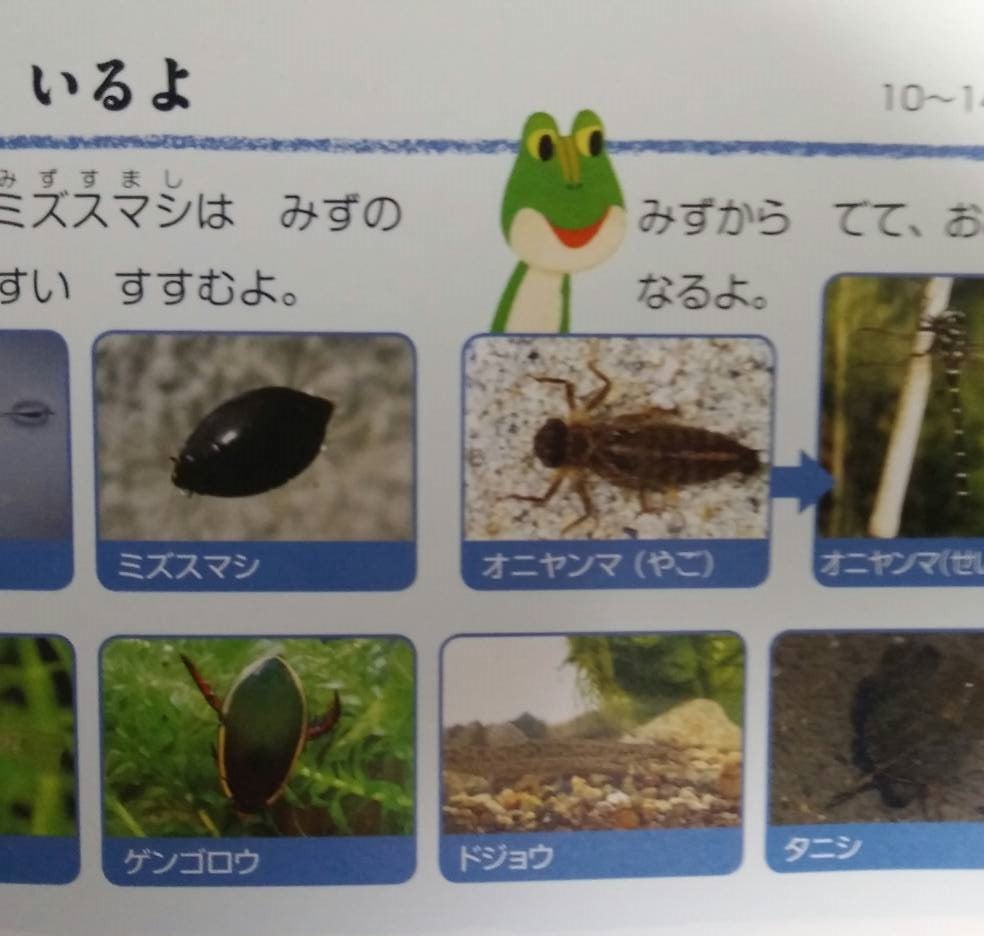

例えば「ミズスマシ」や「オニヤンマ」などリアルな写真が最後の方のページに載っています↓

実物の写真を見ておくと、小学校3年理科の昆虫の勉強の際に思い出しそうです

絵本は楽しい絵が8割ですが、図鑑のように実物の写真も2割ほど載せています

虫の名前も図鑑のように正確な名前が載っています

年少さんで実体験学習はどんなものか体験

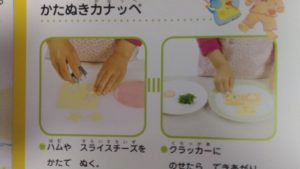

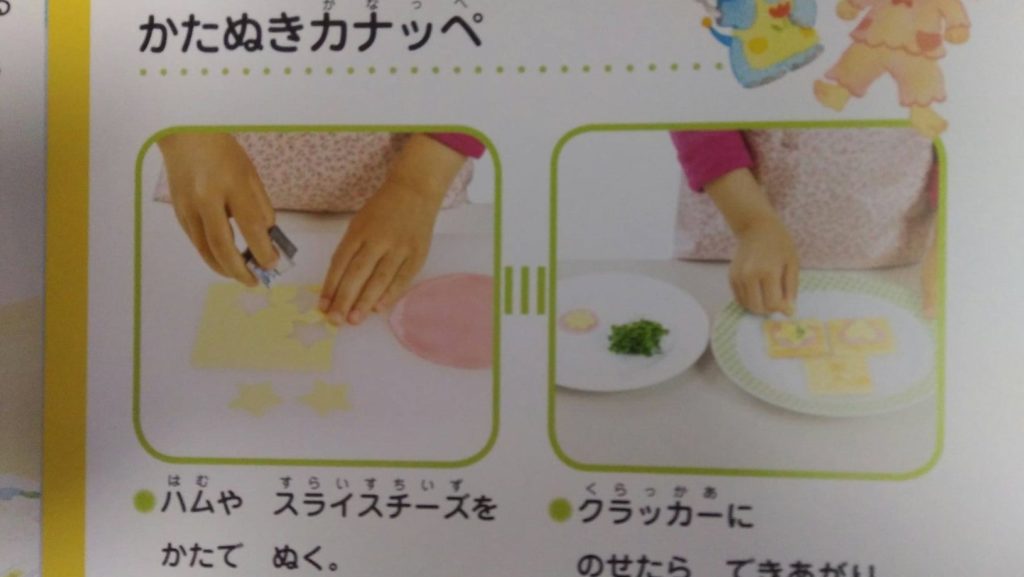

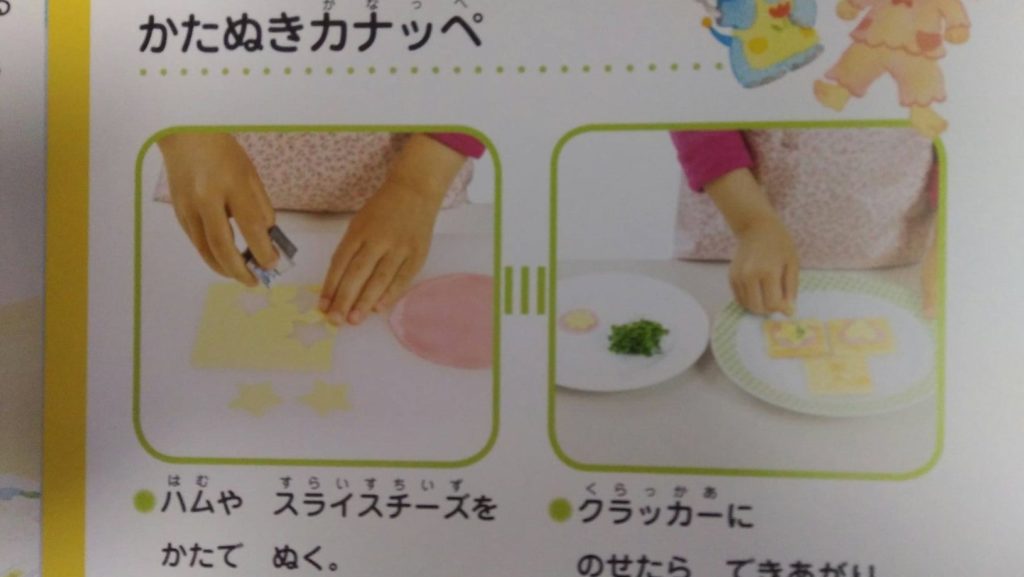

実体験学習、今回は年少さんにあった料理、カナッペを作りました

ハムやスライスチーズを子供が型抜きをしてくれました

あとはクラッカーにのせるだけで完成です

子供は自分の思うような飾りつけをして満足げでした

実体験といっても素材が家にあるものを使うことがほとんどなので、楽にできます

以前タケノコの皮をむいて中身を知る体験では、皮付きタケノコの買い物に一緒に行きました

洗濯ハサミをくっつけて長ァくして違う用途を考えて遊ぶ体験もありました

トイレットペーパーの芯を使って糸電話で遊ぶ実体験をしたこともありました

毎日忙しくしているので、教材でもないと実体験をする機会がないのがうちの現実です

少々手間入りかもわかりませんが、成果はあると思うので、私はあえて実体験を取り入れています

子供は親と遊べるので喜んでやってくれます

年中さんと年長さんは提出シートで課題提出

年中さんと年長さんは提出課題が有ります

毎月のテーマにそって親子で会話し、絵をかいて提出するものです

1年間同じ担任の先生が、お返事を書いて返送してくれます

保護者向け情報誌

保護者向け情報誌『ぺあぜっとi』が年少さんから年長さんまで毎月付いています

実体験学習の取り組み方や育児情報が載った保護者向け情報誌です

実体験をする際参考にします

幼児コースの価格

Z会幼児コースの価格は以下のものです

幼児コース毎月払いと年払いの価格(消費税は10%)2020年4月より↓

| 年齢 |

毎月払い |

年払い |

| 年少 |

2,200円 |

1,870円 |

| 年中 |

2,640円 |

2,244円 |

| 年長 |

2,860円 |

2,431円 |

年払いにすると価格は安くなります

半年払いもあります

Z会のメリットとデメリット

Z会の幼児版は、メリットもあれば、デメリットもあります

どちらが勝るか?は個人差がありますので、参考にして頂ければ幸いです

Z会のメリット

考える力がつく

コミニュケーション能力がつく

実体験ができる

伸びていく基礎を築ける

デメリットを上げました↓

Z会のデメリット

価格がポピーなどと比べると高い

実体験学習があるので親の手が掛かる

1回/月の提出課題が面倒

まとめ

Z会の通信教育<幼児向け>

Z会の幼児版の内容は「子供を伸ばせる」ものだと思います

考える力、話す力、自ら学ぼうとする力を幼児期につけておきたい方にはおすすめです

人の基礎ができる幼児期には、質の良い内容の教材を利用して楽しく「知育」もしておきましょう

大きくなってからよりも小さい時の方が手の掛けがいがあります

小さい時の方が楽に子供の教育が出来ます

私は子供の小さいうちに基礎を作っておいて、後で楽をしようという考えでZ会を続けています

無料でお試し教材を取り寄せられるので、ぜひお取り寄せして実物をご覧下さい↓

(お取り寄せしても無理な勧誘などはありません)

Z会幼児の無料お試し教材↓

Z会小学生の無料お試し教材↓

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

年中さんに付いていた鉛筆は芯が太い4B鉛筆↑

年中さんに付いていた鉛筆は芯が太い4B鉛筆↑

Z会年中4月の「ひらがな大好きワーク」の書き練習は「いこしもたせけに」↑

Z会年中4月の「ひらがな大好きワーク」の書き練習は「いこしもたせけに」↑