子供が年長さんで、次は小学校に入学するとなると勉強面は大丈夫?と気になります

子供が困らないように、教えるべきことは入学前に教えておきたいものです

勉強面では何をどれくらいできればいいのか?

小学校入学までにこれはぜひ教えておいてあげたい事って何?

希望を上げればいくらでもありますが、これだけは押さえておきたいこと 4点を絞りました

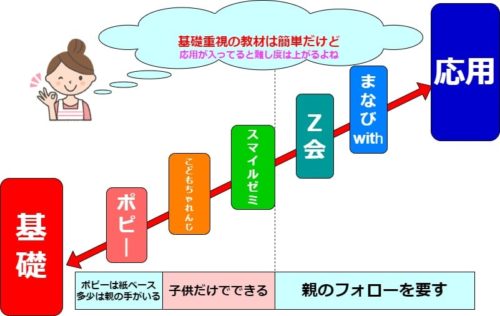

また勉強面で平仮名と数のドリル問題を年長さんのポピー、Z会、こどもちゃれんじで比較しました

Contents(クリックでジャンプ)

入学までにこれは教えておきたい事4点

やれるようにしておこう! は4つ、

重要な押さえるべきポイントがあるんだよ

- 聞く・話す

- 鉛筆などの道具が使える

- 数を数える・数字を読む・数字を書く

- ひらがなを読む・書く

勉強面では、上記の4つが出来ればいいよ!

聞く力・話す力

- 先生や友達の話しを聞ける

- 先生や友達に自分の思いを伝えられる

聞く力

学校に行ったら先生の話を最後までよく聴かなくては、勉強に差し障りが出てきます

人の話をよく聞く子になるように親が手本を示しておくことが良い方法です

子供の話には手を止めて、子供の目を見てしっかり聞くことでお手本を見せておいてください

いざ1年生になったら「〇〇ちゃん、授業中は先生の目を見て話をよく聞いてね」と言い利かせておきましょう

子供は1年生ならママの言うことを守ろうとしてくれるし、目を見て話を聞く習慣が身に付きます

ただ聞いているだけでは不充分です、先生の目を見て聞いてね・・・と教えておいてあげるといいですよ

そのほうがしっかり先生の話が聞けます

話す力

話す力は自分の考えを人に伝える、わからない事を質問する時に必要な力です

話が好きな子は、友達ができやすく、自分の思いを話せるので友達とトラブルがあっても解決しやすい・・・

コミニュケーション能力は家庭で親と話をすることで、高められます

ママは子供の話すことをよく聞いてあげ「話すことは楽しい」と子供に思ってもらいましょう

家庭で日頃から子供とよく話をしてコミニュケーション力を養っておいてください

もっといえば「ママ、牛乳」ではなく「ママ、牛乳をとって欲しい」です

単語を並べるだけではなく、どうするのか、どうして欲しいのか?まで言えるように習慣付けることです

鉛筆などの道具が使える

学校に入学したら鉛筆や消しゴム、ノリやハサミを使います

家でもクレヨンで絵を描いたり、鉛筆を持って迷路遊びをしたり、ノリを使ったりは、どんどんしておきましょう

子供が実際道具を使っている時に、気付いたことは教えてあげてください

ノリは真ん中にしかつけない子・・・あとで乾いた際、ノリが付いていない周辺部分が浮き上がってしまいます

「ノリは最初から周りにもつけておいた方がいいね」「指にノリを付けすぎるとやりにくいね」など 声がけをしてください

はさみを使ったあとポイッと放り投げる子もいますね

「危ないから使ったハサミは静かに置いてね」と言ってください

実際に子供が自分で使って道具に慣れておくと、コツを覚えていくのでいいですよ

家で遊びながら実践しておきたいです

数を数える・数字を読む・数字を書く

20まで数を数えられる、12まで数字を読めて、10まで書ける

数える

数字は小学校に入学したら早速必要です

一年1組の教室に入る、席は前から何番目?窓から数えて何列目と言ったようにすぐに必要です

家庭で数えられるようにしておきましょう

おもちゃなどを並べて「いち、に、さん、し、ご、ろく、しち、はち、く、じゅう」です

ひとつ、ふたつ・・・ではなく数詞で数えられるようにしておいてください

またヨン、ナナ、キュウではなく・・・教科書に沿って、し、しち、く、です

ゆっくりおもちゃを指差ししながら数えて練習してください

1から20まで数えられ、前から何番目(順序数)というのがわかるようにしておく

学校に行った時、自分の席が何番目かわかるようにしておくことは必要です

数字を読む

数字を12まで読むことは、時計を見て「いま何時?」がわかる様にしておきたいからです

時計の長い針が10になるまでに教室に戻ってくる・・など時計の数字は読めるようにしておいてください

時計の数字なので12まで読めればいいですね

学校の校庭などには時計が設置されている場合が多いです

数字を知っていると子供は外で遊んでいても、おおよその時間がわかります

数字を書く

20まで数えられて、自分の席が何番目かが理解できる、時計を見てわかるように12まで読めれば充分良いとは思います

欲を言えば、数字が書ければ尚更、良いというところです

ぜひともではなく、まあ書ければ良いと思います

小学1年生算数

小学1年生の「さんすう」 算数も4月は「数字を書く」ことからスタート

1年生の入学時には、1から10まで書ける子が多い様です

入学前に「10までの数を書くこと」の練習をしておいた方が安心ではあります

また1年生の7月には「8-7」「4-1」といった計算が出てきます

足し算、引き算が出てくるとわからない子も出てくるので、7月頃は親は気をつけて教えてあげてください

算数は最初が大切です、わからないことは、すぐに解るようにしておきましょう

放ったらかしでは、ますます、あとで困ることになりますのでフォローしておいてください

2学期になると算数は加速する

1年生でも夏休みが明けて2学期になると・・・

繰り上がりの足し算と繰り下がりの引き算が出てきます

ここで一気に算数が難しくなるんです

今までは子どもはそう考えなくても「リンゴを6つ置いてみて、3つ食べた」と実際やってみることで理解できました

しかし、繰り上がり・繰り下がりになってくると、練習が必要です

繰り返し練習させて第一難関を超えなくてはいけません

ひらがなを読む・書く

ひらがなの読み書きは学校で教えてくれるから、

家庭で早々と教える必要はないのでは?

いえいえ! 学校では1クラス30人くらいの子供を先生は一人で見なくてはいけません

給食やそうじなどの生活面、友達と仲良くやっているか?も見なくてはならないのです

一人の子供について学習指導をする余裕はないのです

1年生の2学期からは漢字も出てきます

ひらがなの読み書きを全くやっていないと小学校に入ってからの子供の負担は大きなものになってしまいます

カタカナも覚えなくてはいけなくなった時、ひらがなを習得している子は、断然スタートから有利で楽ですね

文字が読める・書けると考える力も連動して付いてきます

言葉や文字をたくさん知っている子の方が理科や社会の理解もしやすいです

そういう意味で小学校に入る頃はおおよそのひらがなの読み・書きはできるようにしておきたいです

小学1年生国語

小学1年生の「こくご」 一般の公立小学校の場合、入学式後1週間程度で「小1こくご」の勉強が始まります

ひらがなは、1日に2~3文字を教えることも多く有り、6月前頃にはひらがなが終了します

夏休み明けくらいにはもう「カタカナ」が入ります

それからすぐに漢字もスタートします

1年生で習う漢字は80字前後もあるんですよ

また、カタカナは簡単なようですが、学校の授業数が非常に少ないです

一般的には2週間程度ありますが、数日でカタカナを終える学校もあります

子供は一度にたくさんの事を覚えることになるので大変です

小学校入学時にひらがなが読める子はどのくらいいる?

ひらがなが読める新1年生は全体の95%

書ける子は80%ということです

脳科学者の研究によると、ひらがなを覚えるのに最も適した年齢は4歳と発表されています

ということは・・・年中さんくらいから「ひらがな」の読み書きを始めておくと楽に覚えられるということですね

うちは、年少さん時代からカードや絵本や家庭学習教材で折に触れて平仮名にふれていました

平仮名をやる際の注意点は、楽しくする、押し付けない・・・ことが大事です

子供に何かをさせたい時は、楽しいと思わせることが最優先と考えます

平仮名や数の習得は家庭学習教材を使うと便利

家庭学習教材のメリット

- 平仮名や数に楽しく触れられる

- 毎月届くので無理なく少しずつ習得できる

- その時期にふさわしい内容になっている

- 教室に通うより価格が安い

市販のドリルなどを選ぶ場合だと、どれを選んだら良いのか迷うし、正直、何がいいのか解らない

また市販のドリルだと平仮名なら平仮名ばっかりで子供が飽きる・・・

そんな市販のドリルの欠点も家庭学習教材はクリアしています

家庭学習教材はいろんなジャンルの問題が取り混ぜられている為、子供は飽きずに楽しくやれます

生活面や理科、社会、図工、家庭科、図形、時計、プログラミング思考に繋がるような問題も程よく入っています

どれも子供にとっては役立つものです

では次に年長さんの9月号、ポピーとZ会とこどもちゃれんじ

平仮名と数の問題を例にあげて見ていこう!

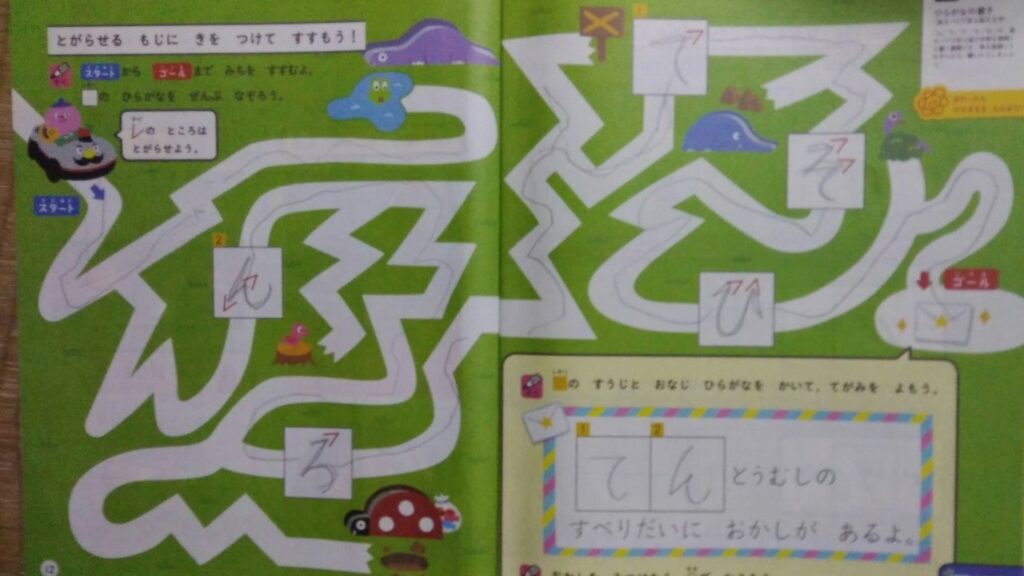

平仮名の3社比較

年長さんの9月号で各社の平仮名の問題を比べました

ポピーの平仮名

ポピー・年長さん9月・平仮名↑

平仮名

ポピー年長さんでは、ひらがな五十音の清音を書く練習が、9月でひと通り終わります

しかし文字を書く練習は来年の3月号まで続くので、9月の時点でマスターできていなくても大丈夫

焦らずにゆっくり身につけていきましょう!・・・

9月号のポピーの平仮名は「絵の中の「え」と「ん」を鉛筆でなぞろうです

数字の書き順に従って楽しい絵の書かれた迷路で進んでいきます

ポイント

子供が喜びそうな絵と迷路で平仮名の書きと書き順を習得できる

これなら子供も嫌がらずに楽しい気分で平仮名の練習ができる

書き順も明記されていて子供に解りやすく、楽しくていいと思う

Z会の平仮名

Z会・年長さん9月・平仮名↑

平仮名

Z会の9月号の平仮名は、四角に合う言葉を下から選んで書こう・・です

下に書いてあるお手本を見て、自分で四角の空白に埋めていくんです

Z会も書き順が解るようにお手本に印されています

おうちの方へというメッセージがページの右上にあるんですがこのページのメッセージは・・・

お手本の通りに書くことで正しい図形と書き順を覚え、平仮名を書く力を養う、丁寧に書きましょう・・・です

ポイント

平仮名をなぞるのではなく、自分で書く点でポピーよりは難易度が高いと言えます

一定の高めのレベルを目指すZ会の平仮名は、じっくり腰を据えて取り組める所がいいと思う

こどもちゃれんじの平仮名

こどもちゃれんじ・年長さん9月・平仮名↑

平仮名

こどもちゃれんじの9月号の平仮名は スタートからゴールまで道を進むよ、四角の平仮名を全部なぞろう・・・です

こどもちゃれんじもページの右上にメッセージが書かれています

このページのメッセージは「ん」「ろ」「て」「そ」「ひ」を急カーブで折り返す事を意識して書く・・・です

このページの右下には「しまじろうボタンを押そう」と書かれています

以前ついていた豪華付録に子供が好きなおもちゃがありました

平仮名のなぞり練習が終わったら子供は、そのおもちゃの機器のしまじろうボタンを押してゲームで遊べます

ちなみに「めざましコラショ」という時計の付録も豪華で子供は気に入っています

「今何時?」と子供が聞けば時計が「10時10分だよ」とか答えてくれます

ポイント

なぞりながら平仮名を覚えていくパターンはポピーと同じですが、文字数が多い

一度にたくさん覚えられるという訳です

こどもちゃれんじは付録が豪華でなかなか辞められない

紙の付録と違う豪華なものが時々付いてくるのは子供にとって魅力です

顧客満足度調査でも子供が好きな家庭学習教材でNO1に上がっています

「数」の3社比較

年長さんの9月号で各社の「数」の問題を比べました

ポピーの「数」

ポピー・年長さん9月・数↑

「数」

ポピーの数のページでは、9月からたし算やひき算の基礎となる「いくつといくつ(合成分解)」の学習を始めます

ポピー年長さんの9月号は、タヌキがウサギに化けていたよ、四角に数字を書こうです

タヌキとウサギの数を数えて数字をなぞる問題です

3列目からは子供が自分で数字を書く部分もあります

上段で数字をなぞったので、それをお手本に楽しく、書けそうです

数字の書き方順もわかりやすいですね

ポイント

タヌキとウサギの合計数を5に揃えてあるので、足し算の考え方の基礎を子供がイメージしやすいです

可愛い動物の絵で足し算をイメージ出来、楽しそうでいいと思います

Z会の「数」

Z会・年長さん9月・数↑

「数」

Z会の9月号の「数」は、うさぎがお月見団子を同じ数ずつ分けるよ 四角に合う数字を書こう・・・です

子供は答えを考えて自分で数字を入れます

でも上段に数字のお手本があるんで書けなくてもお手本を見れば大丈夫です

Z会年長さん9月の数の問題は、割り算につながるものです

可愛い2羽のウサギの絵が有り、お団子がきれいに各問題毎に同じ数ずつ2段並んでいます

同じ数ずつ2段に整列している為、子供は2つに分けやすい、1/2のイメージを描きやすいです

おうちの方へのメッセージは

10までの数の合成を確認すると共に小学校の割り算につながる「同じ数ずつ分ける」という感覚を身につけます

ポイント

「数」ですがポピーは足し算を扱っていました

対してZ会は割り算をテーマにしています

Z会がポピーより先に進んでいるという訳ではなく、Z会は年間を通じて、足し算、引き算、割り算に結びつく問題が出ています

Z会年長さんの「数」で学べる内容は以下の通りです

- 1~10の数字を読んだり、書いたりする

- 1~10の数の多少を比較する

- 5までの数字を合わせたり、分けたりする

- 時計に興味をもつ

こどもちゃれんじの「数」

こどもちゃれんじ・年長さん9月・数↑

「数」

こどもちゃれんじ、年長さんの9月号は足し算に結びつく問題です

電車の車両が10両になるように考えよう!です

お手本の数字が上に書かれてあるので、書けない子はお手本を見ながら書き入れます

またどの段も10両になるように足りない分はシールを貼ります

このページのメッセージはいくつといくつで10になるか?です

10の数の合成・分解問題、「10にするためにはあといくつ必要かな?」と声をかけましょう

このページの右下にも「しまじろうボタンを押そう」で、終われば遊べるご褒美を入れています

ポイント

こどもちゃれんじもZ会やポピーと同じく年長さんで10までの足し算を入れています

問題が終われば、付録のおもちゃで遊べるのが子供には楽しいです

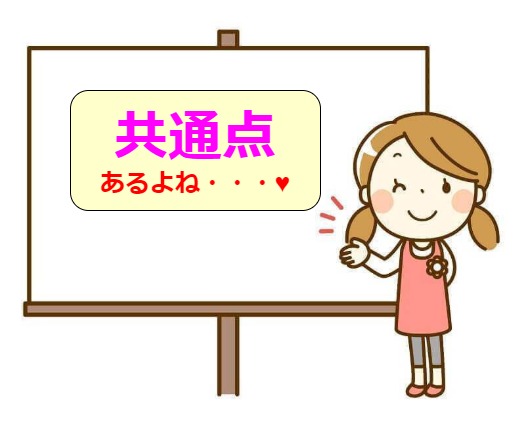

ポピーとZ会とこどもちゃれんじの共通点

共通点

- 一定の時間(10分程)机に向かう習慣がつく

- 年長さんで平仮名全部の読み書きが習得できる

- 10までの数の足し算、引き算、割り算の概念を習得できる

- 時計が読めるようになり、図形に親しめる

- 生活に役立つ知恵や知識を知ることができる

家庭学習教材は、毎月ぼちぼちと小学校の入学準備ができる点がメリットです

子供は一度に沢山のことを習得するのは無理があります

家庭学習教材なら毎月少しずつやるので、いっぺんに詰め込まなくて済みます

3社とも平仮名と数の入学準備は十分です

また小学校になったからといって、急に机に向かって鉛筆を持って勉強するのは子供だって苦痛です

家庭学習教材は落ち着いて机に向かう習慣が付けられる点もいいです

ポピーとZ会とこどもちゃれんじの相違点

ドリルで学べる内容はそう違うものではないですが、その他に相違点があります

相違点

- 教材につく付録のある・なし

- 親の手の掛かり具合

- 価格

付録

ポピーとZ会⇒ともに付録がなく、あったとしても最小限のひらがな表やひらがなカードくらい

こどもちゃれんじ⇒豪華付録がついている

こどもちゃれんじ(補足)

年長さん、こどもちゃれんじの教材は、2つのコースから選べる!

思考力特化コース⇒ワーク中心で深く考える力をつける

総合コース⇒遊びを取り入れつつバランスよく学ぶ

どちらのコースも価格は同じでコースはいつでも変更可能

公式販売店のベネッセでは迷ったら「総合コース」をおすすめしています

こどもちゃれんじは豪華な付録で学びながら遊べる点で幼児には魅力的です

付録の例(特に良い年長さん付録)

①「かきじゅんナビ」は、ひらがなの書き順だけでなく、たし算・ひき算の基礎(5月号)やカタカナ(8月号)まで学べる設計になっています↓

②ドリル問題をやったあとで「しまじろうボタンを押してできるゲーム」機器も子供が好きな付録です↓

親の手の掛かり具合

幼児の場合、学習する際は大なり小なり親の手助けが要ります

親の手のかかり具合は、 Z会>ポピー>こどもちゃれんじで、Z会が親の手の掛かり具合が一番大きい教材と言えます

Z会が一番親の手がかかる理由

-

ドリルの他に体験学習教材が毎月ある

(実体験を親と一緒にする教材内容なので親も共に体験学習に付き合う必要がある)

-

年中さんと年長さんに提出課題がある

(与えられた課題の絵を書いて提出、担任がお返事を返してくれる)

「こどもちゃれんじ」が手がかかない理由

- しまじろうが出てくるDVDが毎月届き、それを見て学んでいる間は子供一人で出来る

- 付録で遊んでいる時は、親の手を離れる

タブレットで学ぶスマイルゼミなら親の手を全く掛けなくても学習できますが・・・

紙ベースの3社の教材は基本、親の協力が必要です

Z会の体験学習は、親の手がかかるけれども子供には役に立つものではあります

注意点としてパパもママもバッチリ働いておられるご家庭の場合、Z会の実体験が負担になる場合もあります

そんな場合は、出来そうなページだけやるというやり方もあります

Z会の体験学習の効果はあるの?の記事もご参考に↓

価格

それぞれの教材は価格が違います

しかし家庭学習教材なので教室に通うよりは、掛かる費用は安く済みます

以下にタブレットのスマイルゼミも加えて4社の価格価格を一覧にまとめました

4社の幼児コース価格を毎月支払いの場合で比較しました

4社の価格表/1ヶ月(税込)(毎月払いの場合)

| 教材名 | 年少 | 年中 | 年長 |

| ポピー | 980円 | 1,100円 | 1,100円 |

| Z会 | 2,200円 | 2,640円 | 2,860円 |

| こどもちゃれんじ | 2,379円 | 2,980円 | 2,980円 |

| スマイルゼミ | なし | 3,960円 | 3,960円 |

それぞれは、価格が安くなる(6ヶ月・12ヶ月一括払い)もあります

ポピーは2・3歳コースもあり価格は980円(税込)です

スマイルゼミは年少さんはありません

価格で一番安いのはポピー(価格のわりに内容が充実しているので根強い人気があります)

価格で1番高額なのは タブレットのスマイルゼミです

スマイルゼミのタブレットは別料金で12か月継続の場合、本体価格39,800円のところが9,980円になります

スマイルゼミはこちら↓

3社の特徴

各通信教育難易度

ポピーとZ会とこどもちゃれんじの特徴を比較します

「幼児ポピー」の特徴・・・はというと

- 学力だけでなく生活習慣・人づくりも重要とした構成

- 価格がリーズナブル

- 提出課題は無し

- 小学生は教科書にあっている内容なので復習しやすい(テスト対策がバッチリできる)

「幼児Z会」の特徴・・・は

将来の学力をつけるためなら、内容を比べればZ会が一番優れています

- 後伸び力が付く

- 年中さん・年長さんは提出課題有り

- 親の関わりは必須(「体験学習」あり)

- 小学生は応用問題も多数アリ、3種類から希望のコースを選べる

「こどもちゃれんじ」の特徴・・・は

学習教材に付いてくる付録は、豪華で子供が好きなものばかり

2020年顧客満足度調査で、子供が好きな教材NO1に上がっています

- 豪華付録が魅力的

- 子供に人気がある

- ドリル問題が終わる度に付録を使ったゲーム感覚の遊びが出来る

- DVDで学ぶ時は子供一人で出来る

- こどもちゃれんじは小学生になると「進研ゼミ」という名前になります

どんな子にどんな教材が向く

それぞれ子供により個性が有り、合う教材もその子により違いが出てきます

ポピーとZ会、こどもちゃれんじ、それらにスマイルゼミも加えて特徴をまとめると・・・

ポピーがおすすめ

初めてお勉強を始める子

価格をなるべくなら抑えておきたい方

Z会がおすすめ

応用する事や考えることを習慣づけておきたい

親がある程度子供のお勉強に付き合える方

こどもちゃれんじがおすすめ

じっとしているのが苦手な子

遊びを入れたほうがやる気が出る子

スマイルゼミがおすすめ

親が忙しく子供のお勉強に手がかけられない

タブレットでお勉強をやりたい子

無料でお試し教材を取り寄せる

ポピー、Z会、こどもちゃれんじは共に無料でお試し教材を送ってもらえます

お試し教材を取り寄せても無理な勧誘は無いので、ぜひお試し教材をもらって、子供さんに見せてください

↓画像クリックでポピー(新学社)の無料資料請求画面へジャンプ

ポピーの通信教育 資料請求

![]()

↓画像クリックでZ会(株式会社Z会)の無料資料請求画面へジャンプ

Z会の通信教育 資料請求

↓画像クリックでこどもちゃれんじ(ベネッセ)の無料資料請求画面へジャンプ

こどもちゃれんじの通信教育 資料請求

(お試し無料資料請求画面がわかりにくい・・・

サイトのず~っと下の方の「無料体験・資料のお申し込み」から入ってください)

まとめ

価格で選ぶならポピー

3社の中で価格はポピーが一番安いです

しかし学校の副教材を卸している新学社が発刊しているものだけあって、脳科学の理論に基づいたもの

内容は充実しています

内容で選ぶなら、後伸び力を付けるならZ会(親も共に頑張れるならZ会)

Z会はドリルとは別にもう一つメインの体験学習教材を加えています

年中さんと年長さんには課題提出もあり中身は充実しています

やりこなせば、かなり身になる教材です(大きくなった時に結果が出る)

ギリギリになって慌てないように、子供に合う教材を使って早めに入学準備をしておいて頂きたいです

カテゴリ:親御さん向けの記事